あの日をけして忘れない。大規模災害への備え

- 10年以上の経験

- 年間15,000超の相談実績

- 相談料紹介料無料

あの日をけして忘れない。大規模災害への備え

ホーム > 元気かい!! みんかい WEB版 >あの日をけして忘れない。大規模災害への備え

元気かい!! みんかい WEB版

内閣府の試算によると、首都直下地震の被害想定は、建物倒壊による死者数は最大1万1000人、建物被害に伴う要救助者は最大約7万2000人になります。さらに、火災を原因とした死者数は最大約1万6000人。人的被害の他にも、電力は発災直後約5割の地域で停電。1週間以上不安定な状況が続きます。通信は、固定電話・携帯電話とも、輻輳のため、9割の通話規制が1日以上継続。メールは遅配が生じる可能性があるそうです。上下水道は、都区部で約5割が断水、約1割で下水道の使用ができない状況に陥ります。交通では、地下鉄は1週間、私鉄・在来線は1か月程度、開通までに時間を要する可能性が高いという予測が出ています。これ以外にも道路や港湾なども復旧には数か月を要し、非常用発電用の重油を含め、軽油、ガソリン等の消費者への供給が困難になるそうです。(内閣府防災情報のページより)

読者の皆さんは、首都直下地震に対し、備えているのでしょうか?私たちは、1995年阪神淡路大震災、2011年東日本大震災を経験しています。そして、その経験から得た教訓を生かさなければなりません。

今回の特集は、阪神淡路大震災当時、兵庫県庁に勤務し、のちに阪神淡路大震災復興対策本部復興計画課長として現場の最前線にて復興に尽力した元関西国際大学教授の北岡先生に貴重な体験談をもとに執筆を頂きました。

「天災は忘れたころにやってくる」毎年1回、春にはこの2つの天災を思い出してみませんか。そして、ご自身の、ご家族の災害対策や災害に対する認識を再確認していきたいものです。

▼「自分の命は自分で守る」

シアトルの日本食レストランでシェフをしていた友人の実家が流された石巻市や女川町で見た光景は阪神・淡路大震災のそれとは様相をまったく異にしていました。阪神・淡路大震災では崩壊した家やビルなどが無数にその場に瓦礫の山を築いていましたが、東日本大震災では、一切のものが波にさらわれ、見渡す限りとなった地域に外壁のみとなった建物がぽつん、ぽつんと立っているのみでした。この震災から近年の巨大津波災害への国規模での対策が始まったと言えます。

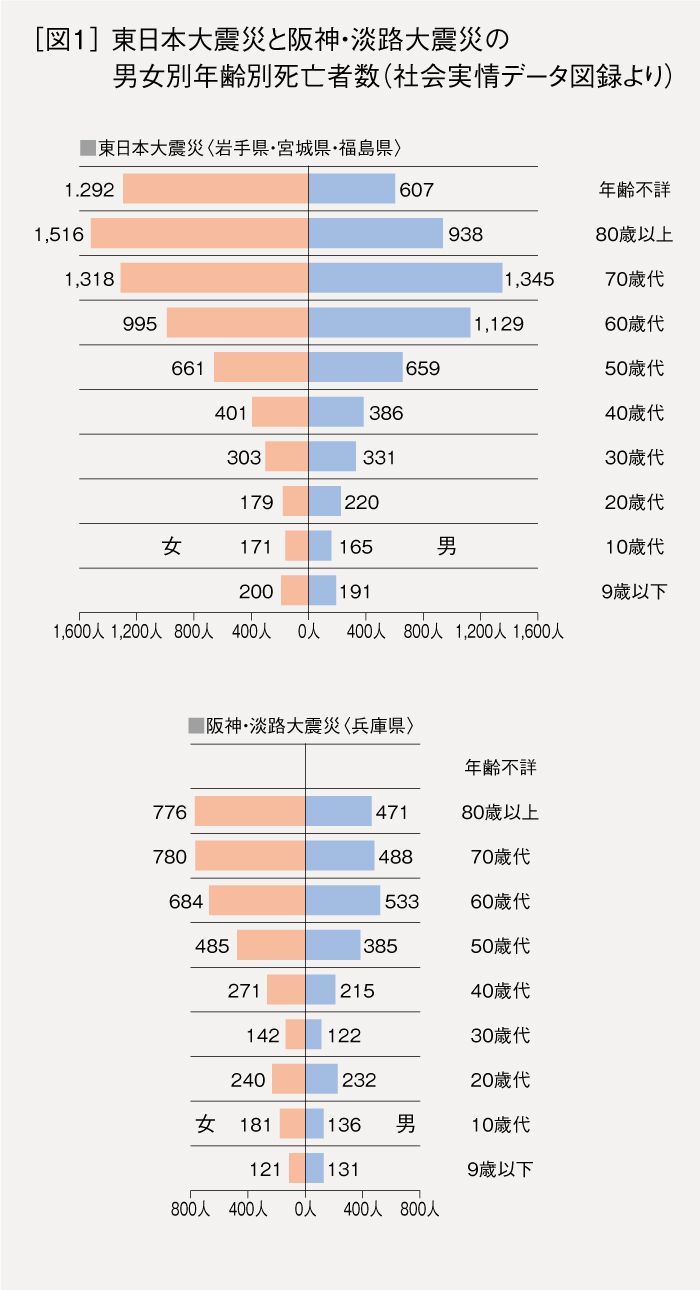

内閣府や消防庁によると、阪神・淡路大震災では6437名(内3名が行方不明者)が亡くなられ、63万9686戸の家屋が全半壊等をしました。また、東日本大震災では、2万3769名(内8499名が行方不明者)が亡くなられ、46万5921戸の家屋が地震とそれに伴う津波で流出・全半壊等をしました。各被災地域におけるストック(社会資本・住宅・民間企業設備)への直接的被害額は、阪神・淡路大震災で約10兆円、東日本大震災では約16?25兆円と推計されています。

この二つの大震災とその復興の過程で日本人は実に多くのことを学びました。世界中からの支援を受けた経験から、日本や兵庫県などの自治体や民間団体は世界中どこの国で災害が起こっても、支援を申し出て、相手国の希望があれば人材、機材、物資、復興のノウハウと財源などを支援するようになりました。また、世界の防災(最近では「減災」という表現が一般的になって来ています)に関わる学者や行政関係者の間では、復興モデルとして阪神・淡路大震災の経験が共有され、東日本大震災の経験が津波災害対策の基本モデルとして積極的に学ばれています。

それら膨大な教訓の一つに災害から身を守るため、安全な場所に避難するなどの一連の防災行動をとる際に、支援を必要とする人々(「災害弱者」と呼ばれる)である高齢者等への課題があります。二つの大震災を通じて共通していることの一つに高齢者の被害が若年層に比べて大きいためです。

これら二つの災害で改めて気付かされたことは、大規模災害の場合「命を守る」のはまず自分自身であるという点です。公的な機関が助けにならないと言っているのではありません。しかし、ここに書いている二つの大規模災害の場合には、身近な行政機関が何かをしたくても十分に活動できませんでした。県庁、市役所、町役場、警察署、消防署といった緊急対応すべき拠点施設が破壊され、そこで働く人々も自宅で、あるいは職場で被災し、亡くなられた方々も多くいました。それでも、これら関係者は自分の家族を被災場所に置いて、自分たちは命を賭して職責を全うするために職場に駆けつけ市民の命を守るために頑張りました。とは言っても、通常の災害時のようには対応できなかったのです。

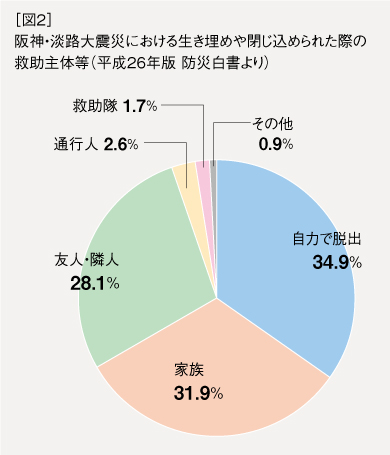

阪神・淡路大震災において生き埋めになったり閉じ込められた際にどのようにそこから救出されたかについてのいくつかの異なった調査があります。そこに共通しているのは、概ね、自助(家族や個人で逃げ出した)が7割、共助(近所や通りすがりの人たちに助けてもらった)が2割、そして、公助(公的な機関が救出してくれた)が1割という結果です(図2)。

自分の命を守るためのポイントは3つあります。まずはどのような状況にあっても「どんなことをしても生きるんだ!」という強い意志を最後の最後まで持ち続けることです。人というのは、病気になったり、年齢を重ねたり、仕事や人間関係などに悩んだりした時は、とかく弱気になりますが、そんな時にこそ心を奮い立たせて避難しなければなりません。

2つ目は日頃から災害時を想定したイメージトレーニングをしておくことです。毎日する必要はありませんが、自宅の居間にいる時に「あの家具が倒れるかもしれないから、この机やこたつの下にもぐろう」、あるいは立派な施設にいても「地震では扉がしわって開かないのであの窓を椅子で割って出よう」、「津波が来たらあの道を通って向こうの高台へ逃げよう」などと様々な想定をしながら逃げるためのイメージトレーニングをたまにしておくことです。

「災害は忘れた頃にやって来る」と言います。いつも心に留めて安全で安心な日々をお過ごしください。

次号「介護保険法改正から見た介護付き有料老人ホームの現状と今後」

みんかいにご相談ください!

みんかいにご相談ください! ご希望や健康状態にあわせたホームのご提案から見学まで相談員がサポート。

資料もみんかいが一括請求するため、ご自宅への営業電話などもありません。

ご予算等ご希望と健康状態を教えていただければ相談員がご希望に合ったホームや資産運用方法などご提案させていただきます。

各種サービスのご手配も、お気軽にみんかいにお申し付けください。