『老人ホームの看取り介護Ⅱ』親の死、私の死について向き合う/2大インタビュー

『老人ホームの看取り介護Ⅱ』親の死、私の死について向き合う/2大インタビュー

ホーム > 元気かい!! みんかい WEB版 >『老人ホームの看取り介護Ⅱ』親の死、私の死について向き合う

元気かい!! みんかい WEB版

特集『老人ホームの看取り介護Ⅱ』親の死、私の死について向き合う

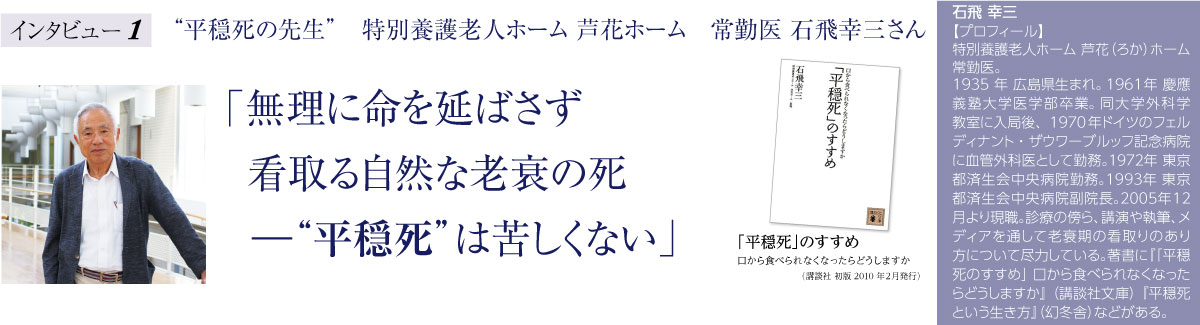

食べられなくなった要介護高齢者に対し行われる過度なカロリー摂取や「胃ろう」、栄養点滴の投与は、かえって高齢者を苦しめるだけとなる。死の準備に入った体には、それにふさわしい摂取カロリーと水分があれば十分であり、自然な衰弱にまかせて亡くなることは、本人にとって苦痛がなくおだやかな最期となる「平穏な死」になるのだ―。 世田谷区立特別養護老人ホーム 芦花(ろか)ホーム 常勤医であり、年間30人近い看取りを行ってきた石飛幸三先生が、介護現場の最前線から初めて終末期医療の介入の在り方に提言し、刊行以来大反響を呼んだベストセラーです。

「平穏死」に関する社会的関心は高まり、その後多くのマスメディアに取り上げられ、数々の講演や著書の重版・関連する著書の発刊を重ねられています。石飛医師と芦花ホームを半年間密着取材したNHKスペシャル『老衰死』は、ドイツで行われたワールド・メディア・フェスティバル2016年のインターメディア・グローブ賞 銀賞に輝くなど、海外でも高い注目を集めています。 超高齢化社会を迎えたこの時代に、老衰期における医療の介入の在り方と死生観に目を向けることの重要さを示唆し、『平穏死』という言葉を世に送り出した石飛先生にお話しをうかがいました。

多くの人が自分の“最期”の迎え方を真剣に考える時代になりました。しかし医療技術の発達によって、様々な延命治療法が生まれ、そのことが逆に家族を悩ませることになっています。 自然の摂理として、いつまでも生きられるわけではない。にもかかわらず、必ず命が終わる時が来ることを認識していない、という妙なことが起きています。

家族の情念として「何かしてあげなければいけない」、または医療を過信して「治してくれる」と思っている。しかしそれは迷い道となります。終末期を迎えた本人のためにはならないということをいま一度考えて欲しいのです。

もちろん、医療で改善できる病態であれば手を尽くすべきです。治る可能性がある人、今後も意味のある人生が続けられるならば利用すべきです。それが病院であり、医療機関です。

しかし、老化の果て、老衰の状態は病気ではありません。老いと死には医療の力は届かないのです。

終末期の高齢者の身体は、病態の百貨店のようなものです。私は消化器・血管外科医でしたが、病変は身体から切って離すしかない。しかしそこだけ治しても、あっちが目詰まり、こっちが目詰まりするのが高齢者です。部品をいくら交換してもダメ。長く生きてきた証であり、身体が朽ちてきた証なのだから治せない。逆に治そうとすること自体が本人を苦しめるのです。そんな思いをしてきました。

70歳の時に、私は特別養護老人ホームの常勤医になりましたが、ここに来て良かったとつくづく思います。病院にいては、治せもしないのに治さないといけない。しかし治そうとすることは、例えば点滴をしても入所者をかえって水ぶくれにしたり、無理に理想栄養とされる1500キロカロリーを摂取させても、弱った体には誤嚥性肺炎を引き起こさせたりと、かえって高齢者を苦しめる結果になる。そんな矛盾を突きつけられ、改めて気づかされたのです。

私も還暦を迎えた頃に、自分の体で「老いるということはこういうことか」と感じました。一番単純にわかります。

歳をとると食べたくなくなりますよ。食べたくない時に食べさせられても気持ちが悪い。腹が減っている時は調子がいいものです。今夜の酒の肴を何するかを楽しみに生きている。そんなものです。

そのうち食べなくなっても、高齢者の身体には自然の麻酔がかかります。眠りです。日に日に眠っている時間が長くなり、やがて燃料が切れて着地します。眠ってだいたい1週間から10日目の明け方、自然に息が止まるのです。

現在の職場に入職した当初は緊張しました。超高齢者が集まる施設、皆死ぬときはきっと苦しむのだろうと。麻薬の管理を行い、近隣の急性期病院との連携や管理ノートの作成など、準備に余念がありませんでした。

しかし、結局この12年間、年に30名前後の死亡退去者がいて、これまでに400名近い人を看送りましたが、一度も麻薬を使うことはありませんでした。必要がなかったのです。

特別養護老人ホームでは、看護師、介護士、PT、ST、歯科衛生士、管理栄養士が集まって、看取り期に差し掛かった入所者を今後どのようにしていくことが良いか、家族と一緒に考えて議論します。

時に家族間で兄弟喧嘩をすることもあります。色々な職種の者が、介護されている方の実態を説明しても、それでも意見が分かれることもあります。そのような紆余曲折を経て、その方が亡くなった後、何が残るのか。真剣に議論したことが“誠意”として残ります。

迷ったっていいのです。どのような答えを導き出したとしても、本人に代わって決めたことはエゴではありません。大切な家族を思い、辿り着いた答えならばそれが誠意となり、残された家族にとっての「死に稽古」にもなります。逝く人にとっては本望でしょう。

自然の摂理に従って穏やかに逝く死に方は苦しくありません。私は老衰による安らかな最期を「平穏死」と呼び、10年前に書籍を世に送り出しました。

「平穏死」は大きな反響を呼び、いまでも各機関や地域の講演会などの依頼を受けますが、近年では透析治療学会や在宅医学会の記念講演、急性期病院の勉強会など医療関係者からも声がかかります。医師も一昔前とはずいぶん変わったなぁとつくづく思います。時代の流れを感じずにはいられません。

超高齢化時代となった現在、いま一度、ご自身やご家族について振り返り、我が身の死について真摯に向き合っていただければと思います。

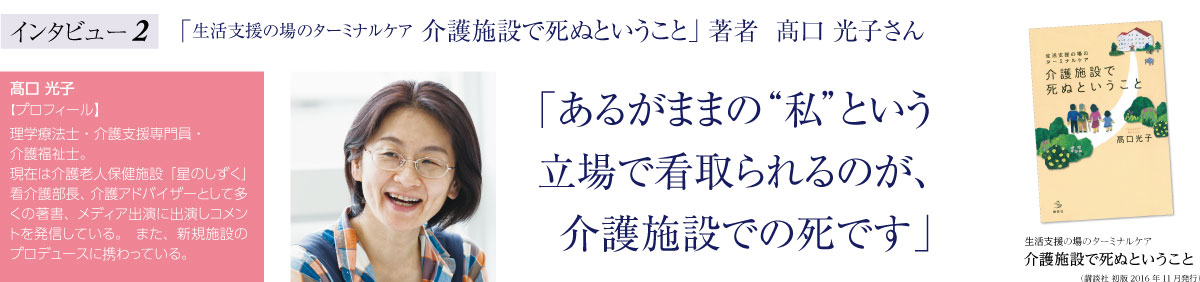

この本は私のこれまでの現場経験34年の集大成というか、今の自分が今まで出会ったお年寄りやご家族や職員から教えてもらったことを凝縮して書いたつもりです。

私が最初に勤めたのは老人病院でのリハビリ訓練士という仕事でした。時代は高度成長期、いわゆる現役ではない高齢者の居場所がだんだんなくなり『社会的入院』を余儀なくされたなかで、長期療養化したお年寄りが収容されていました。

私が新人の理学療法士として入職して、最初に受けた処方は、あらゆる関節が曲がったまま拘縮している寝たきりの方を「棺桶に入る状態までに身体を戻す」というものでした。医師から受けたあまりな指示に唖然としました。

今思えば、当時は理学療法士を雇うということがまだまだ少ない時代でしたので、理学療法士をどのように扱ったらいいのか分からなかったのだと思います。

学んだ知識を活かすために入職したのに、現実と思い描いていた理想とのギャップに打ちのめされて、新人特有の挫折を味わいました。

しかし、このような非情な場でも、自分の思いとは裏腹に、患者はたくましい。私一人が落ち込んだりしても関係ないことを知り、私は自分が好きなことをやろうと決意しました。

当時、訓練士は訓練だけをしていたのですが、レクリエーションや集団での体操を始めました。

するとお年寄りは、我を忘れ、障害があることを忘れて素の自分になって、その時の自分の最大限の力をつかって体を動かせるようになりました。お年寄りは集団とか、場の力をもつと、一対一の訓練ではみせないような表情に変わります。

私は混乱しました。医療やリハビリでは治せない。でも、お年寄りがこんなにも生き生きとし、持てる力を活かすことができる。この、生きる力を引き出すことはなんなのだろう、と思った時に出会った言葉が『介護』だったのです。

お年寄りは今あるがままに、その人の笑顔を引き出し、生きる力を引き出すことが大切だと思いました。

医師の処方箋が絶対であった病院にいて、次の目標が見つかった気がしました。

その後、私は特別養護老人ホーム(特養)に職を移しました。

特養では、当時は寮母と呼ばれる介護職が、病院とは全く違うアプローチをしていました。例えば、当時の病院では決められた時間にオムツ交換をし、流れ作業のように入浴介助をおこなっていました。しかし特養では、入居者が行きたい時にお手洗いに行き、または誘導し、入居者がご自身で入浴したいと思えるような場面を作ったり、お風呂にはいっていただくよう交渉したりします。それがとても生き生きとしていました。

『私のため』にお風呂に入ることは気がとがめるおばあちゃんに対し、寮母がわざとお湯をかけて「ああ、ごめんなさい。洋服がぬれてしまったから着替えましょう。ついでにお風呂に入りましょうか?」と誘導します。

『世話になる自分』を受け入れられないお年寄りのための場面や物語を作る。無理強いしない、急がせない、何よりも本人がやらされる・世話されるでもなく、能動的に動いてもらう展開を作るための配慮を色々としていました。

ところが、これを同じように新人の私がしても同じような結果は生まれなかったのです。同じようにしても、介助する側の人間が違えば、お年寄りは受け入れてくれないことがあるのです。

その答えは、『関係性』だと気づきました。新人の私が、特養で1ヶ月、3ヶ月と過ごすうち、入居者と馴染みの“関係”ができてきたのです。私は“関係”を意識し出しました。『あなたと私の“関係”』で介護は成立することを知ったのです。

それは、栄養補給でも汚物処理でも人体洗浄でもなく、介護職たちの懸命さによって、赤の他人の私とお年寄りの偶然の巡り合いが、月日を経て、食事・排泄・入浴という具体的な生活行為を通じて、食べてくれた、笑ってくれた、といった良き体験を以て、“関係”ができたのだな、と思いました。

病院では、病名、室名の患者さんでしたが、特養では“関係を作る”ために、食事・入浴・排泄があって、こうしてお年寄りはただ一人の人として在るのだと。

そして、固有名詞の関係ができることで、お年寄りは生き生きするのだということが分かったのです。

その次に私が入職したのは介護老人保険施設(老健)です。

私、最低最悪が好きなんです(笑)。以前は老人病院が最低最悪と言われ、特養は素人レベルの最低最悪のところと言われていました。最低最悪と言われるところでこそ、大事なことを学べます。その頃世間で最低最悪だったのが、中間施設でした。

介護もなければ医療もない中途半端施設、と言われていた時代です。在宅復帰という大義名分で追い出しをかけ、社会的退去を促していました。

その結果、3ヶ月や6ヶ月で区切って、お年寄りが各所の中間施設を転々とする、という現象が起きました。場所、時間、空間をコロッと変える。このことがお年寄りをどれだけ苦しめることになったでしょうか。

私が老健で学んだのは、在宅復帰に、機能のレベル・重度軽度・認知症あるなしは関係ない、ということです。そして、制度や法律というのは、お年寄り一人ひとりに合わせて使いこなさなければならないということです。

「特養用のお年寄り」、「老健用のお年寄り」などというお年寄りはいません。お年寄りがいて、その人にとって必要な環境設定を考え手作りした結果が、その人にとって必要な環境であること。それが特養、老健などと呼ばれるべきなのです。

人それぞれで皆が皆、型にはめることはできません。在宅復帰施設であっても、家族が受け入れる気がなければ帰るに帰れませんし、たとえ一度は復帰しても、またすぐに戻ってきます。個人個人それぞれの事情に添って、今ある制度や法律をいかに使いこなすかが、介護の現場で働く私たちの仕事なのだと、老健で教わりました。

病院では現実には治らない病気があり、老いは、治療や訓練で操作するものではない。

特養では、食事・排泄・入浴=介護ではなく、食事・入浴・排泄を通じて“関係”を作ること、そして「あなたは一人ではない」ことを伝え、伝わった時お年寄りは元気になる。

老健では、在宅復帰に必要なのは、機能の回復や重症度ではない。それと、制度や法律は、介護のプロと呼ばれる私たちが、お年寄りのために使いこなすことが大事なのだ、と痛感しました。

人はそれぞれ、子どもとして生まれ、兄弟ができ、親となってと、積み上げてきた関係があります。しかし、老いて医療でも元の体に戻らないとなれば、元の生活には戻れません。家族も、介護が必要なお年寄りがいたのでは今まで通りの生活は無理になるのです。

そして親を「抜く」という判断をし、介護施設に入居させます。家族にとっては「捨てた」という印象が残るかもしれません。

私たち介護職は、様々な工夫や試行錯誤を繰り返して、その人らしい生活を作っていきます。家族から「抜く」という判断をされたお年寄りが、介護職と出会うことで、あるがままでその人らしい生活を作り上げられたのを目の当たりにして、家族は「親を捨てたのではない、介護を選んだのだ」と、一旦解放されるのではないでしょうか。そして、家族は「親を抜く」ことで今まで通りの生活を懸命に守り、そして、お年寄りは施設サービスをはじめとする介護職との出会いで、その人らしい生活を手に入れます。今まで通りの生活とその人らしい生活が整うことで、お年寄りと家族は再生するのですね。

これが、介護が必要なお年寄にとっての本当の意味での家庭復帰・社会復帰だと思います。

最期を「病院」で過ごさせたいと思う家族は、介護施設という「捨てた」ところでは死なせられないと思っているのではないでしょうか。最期に、捨てた場所では死なせられないから、モノとして扱われるような施設なら、いっそ何の人間関係も期待せず、治療として病院に居た方が、まだ救われるということなのでしょうね。家族が施設を最期の場所に選ばれなかった、ということですよね。

医療モデルの場合は、『選んでいく専門性』です。医師・看護師が、この人にこの手術・処置をしていいのか、適応判定をします。

ひるがえって生活支援の場である生活モデルは、『被介護者に選ばれていく専門性』です。私たちは決してお年寄りを選びません。その最たるものが、ターミナルの場に選ばれるかどうかです。介護を通じて、介護職を含め、時間と空間と人間関係のなかで選ばれること。現場の言葉で言えば「困っている人を見捨てない」です。ですから一番医療依存度の高い人、重い認知症の人、弱っている人こそ、私たち介護職は受けて立ちます。専門性ってプライドじゃないですか。医療でさえ対象でないといい、家族でさえ一緒に暮らせないといい、本人でさえ生きていても死んでもどうでもいいという方に対し「あなたはあなたです」と支えきること。それが介護の専門性、プライドです。

この本は、私たち介護職が行っているターミナルケアを言葉にしたものです。生活支援の場で人の死を看取ることが承認され、今後はその広がりが予想されます。病院以外の施設で人が死ぬことが社会的に一般化する流れができてくると、次に問われるのは、その死が関わる人の思いの中にあるものなのか、無関心の中にあるのかということでしょう。

この本が、私たち介護現場とその思いを知っていただく一助になれれば幸いです。

『老人ホームの看取り介護Ⅱ』親の死、私の死について向き合う/2大インタビュー