カテゴリー ≫ 老人ホームの話題

有料老人ホームのパーパス(存在価値)とは何なのだろうか?後編

有料老人ホームのパーパス(存在価値)とは何なのだろうか?後編

前編はこちら: 「有料老人ホームのパーパス(存在価値)とは何なのだろうか?前編」

「食事」から見た価値

次に、食事について考えてみたいと思います。

〝人は食べたものからできている〞ある著名人が言っていた言葉です。私なりの理解では、健康の源は食べ物なので、体に良い食べ物を食べさない、ということだと思います。しかし、体に悪いものの方が美味しかったり、食べたくなったりするのも人の性だと思います。

こんな実話があります。その昔、私が老人ホームで介護職員をしていた頃の話です。月に1回、昼食にカップラーメンやインスタントカレーを提供する日がありました。言い方を代えれば〝手抜き料理の日〞です。しかし、多くの入居者は、この日を楽しみにしており、皆「美味しい」「美味しい」といいながら即席麺を笑顔で啜っていました。そしてこの光景をがっかりした顔で厨房の管理栄養士が見ています。

彼女は私に対し「毎日、限られた予算の中で、少しでも美味しいもの、体に良いものを提供するために努力しているつもりなのですが…」。と納得できない表情です。「誰だって、たまには、ジャンクフードを食べたくなるものですよ」。私は、そう言って慰めるしか術がありませんでした。

話を戻します。月額利用料金が高い老人ホームの場合、当然、食事にもこだわりを持っています。例えば〝一流ホテルで修行をしたシェフが作る食事〞とか〝無農薬野菜、有機野菜を多用した食事〞とか、中には〝低温調理法で調理する〞などと言ったこだわりもあります。

また、特に目を引くような派手な取り組みではありませんが、次のような細やかな配慮をしているホームもあります。冷凍野菜などを極力使わず、生の野菜を使って調理し、魚の場合は、普通、骨を抜く処理をするため、複数回冷凍と解凍を繰り返しますが、この繰り返しによって味が落ちてしまいます。 そのため、冷凍と解凍を繰り返さずに骨抜き処理をした生の魚を豊洲市場から直接ホームに仕入れています。(前出:あすみが丘グリーンヒルズ/桑原施設長)。

もちろん、天然温泉にしろ、食材の調達や調理方法にせよ、これらの取り組みには、当然、相応の費用がかかります。そして、この費用は、利用料金に当然転嫁されます。老人ホームをサービス業だと言うのであれば、当たり前の話です。

老人ホームを探す上でAホームはBホームに比べて〝食費が高い〞という短絡的な評価ではなく、なぜ高いのか?そして、ホームが提供している価値は自分が求めている価値なのか、という視点を持って老人ホームを見ていくことが重要だということになります。

「職員の配置人数」から見た価値

月額利用料金に紐づけた場合、職員の配置数についても確認しておかなければなりません。なお、冒頭で申し上げた通り、評価する物差しが多様すぎるため、職員の質に関する話は、今回は無視しています。今後、機会があれば、職員の質についても論じていきたいと思います。

月額利用料金が高いホームでは、介護職員、看護職員らホーム職員の配置人数が多いことも特徴の一つです。中には、理学療法士などのセラピストなどを配置しているホームも少なくありません。

通常、介護付き有料老人ホームの場合、介護保険法では、直接処遇職員(介護や看護職員)は、3:1の配置と決まっています。つまり、毎月、要介護入居者3人に対し1名の介護看護職員を常勤換算で配置し、介護支援をしていれば介護保険報酬は得られる仕組みになっています。

ちなみに、3:1配置と言うと、意外と職員数は多いのでは?というイメージを持つ方もいますが、実際には、60人程度のホームで昼間帯でも介護看護職員配置は10人ぐらいです。その中で数名が入浴を担当し、休憩時間も法によって全員が取らなければならない為、1時間刻みで入居者対応をする職員数を追っていくと、実際には想像以上に少ない人数で対応していることがわかります。

そこで、多くの月額利用料金の高いホームでは、この配置比率を3:1ではなく、2:1とか1.5:1とかという手厚い配置に自主的にした上で運営をしています。これにより、たとえば、介護保険法に定められている週2回の入浴ではなく、週3回、4回の入浴が可能になったり、早朝から夜間までの幅広い入浴時間の確保が可能になったりしています。

朝6時から夜10時まで入居者は自由に温泉に入浴できます。(前出:蓮田オークプラザ(株)ITC社/岩田社長)

これも、職員配置人数が多いことにより実現可能な事実です。また、なるべく入居者を時間で追い立てることの無いようにしたい(前出:桑原施設長)と言うように、人員配置人数が多いホームの場合、入居者の都合をなるべく優先した入居者ファーストの老人ホーム運営が可能になります。

現実的な一般論を言えば、介護保険法が定める3:1配置は、必要最低限のことをするのが精一杯です。もちろん、ここに介護職員の質の話がかぶさってくるのですが、繰り返しになりますが、「人の質」の話は、複雑で専門的な知識が必要になる為、ここでは論じません。

したがって、介護看護に代表される現場で働く職員が、ホーム内で多く配置されていることは、それだけでも価値があると言う理解で良いと思います。当ホームの場合、家族の面会は24時間何時でも自由です。(前出:桑原施設長)。これはもちろん、コロナ禍前の話ですが。多くの老人ホームの場合、家族の面会時間は昼間帯と決まっています。理由は、職員配置の手薄な夜間帯では、家族の面会に対応できないからです。

しかし、人員配置人数が多いホームの場合、対応は可能になります。これにより、会社帰りに自宅の途中にある老人ホームにちょっと寄って親の顔を覗いて帰ろう!と言うことが可能になるのです。 なお、今回のテーマではありませんが、誤解が生じる可能性がある為、次のことにも触れておきます。現在、介護保険業界では、将来に向け「AI」や「ロボット」などが職員の仕事を補完していく研究が進んでいます。

したがって、トレンドとしては、法が定める職員配置人数は、徐々に減っていくことになるはずです。しかし、中には、先進技術がどれだけ発達しようとも、「人の手の温もりにこだわりたい」と考えるホームも出現するはずです。となれば、当然、その人の手は、人件費として月額利用料に転嫁されることになるはずです。つまり、近い将来、老人ホームにおいても「人の手」自体が「付加価値」になっていくかもしれません。

最後にまとめです

手厚いサービスの有無と月額利用料金は、正比例しています。つまり、月額利用料金が高いホームであればあるほど、手厚く、きめ細かなサービスを提供しているホームだという理解でよいと思います。もちろん、例外はあると思いますが、例外はあくまで例外です。

そこで、老人ホームを探している方が考えなくてはならないことは、当該ホームで提供されているサービスは、自分にとって(自分の親にとって)必要なのか否か、という視点です。

昨今、多様性が叫ばれ、個人の価値観もきめ細かくなってきています。つまり、〝ザクっと皆同じ〞ではなくなっているということです。ある著名な経済評論家の話によると、最近のビリオネア(超富裕層)の中には、洋服などはファストファッションのチープな物を好んで着ていたり、ファーストフードを好んで食べたりと、外見や行動を見ているだけでは、ビリオネアとはわからない人たちが増えてきていると言います。

つまり、〝お金持ちだからきっとこうだろう〞という既存の概念がかなり崩れてきています。老人ホームも基本同じです。自分の選択可能な範囲の中で、自分にとって必要なサービス(譲れないサービス)に優先順位をつけ、各老人ホームを比較していくことが失敗しない老人ホーム選びの基本です。

そしてその為には、情報収集能力もさるもの、何より大切なことは、老人ホームの専門家から助言を受けながら自分の課題(首都圏の場合、多くは子世代と親世代の抱えている課題の同時解決が求められている)を整理していくことだと思います。そして、整理ができたら、実際に現地に足を運び、中身を確認すること。この行動を通して、自分にとって本当に必要な老人ホームを見つけて欲しいと思います。

人が終末を迎えるにあたり、多くの老人ホームの現場は、入居者やその家族の良きパートナーとして、入居者一人ひとりの終末期について真剣に考え、真剣に何をするべきかに取り組んでいます。そして、その取り組み姿勢にかかる費用は『PRICELESS』です。良きパートナーとしての良き老人ホームとの出会いを。

元気かいみんかい編集部

今回、本記事作成にあたり、次の有料老人ホーム様に取材協力をいただきました。ご協力、ありがとうございました。 ご協力いただきました老人ホーム(アイウエオ順)です。

☆老人ホーム探しは『みんかい』におまかせ!!

↓ご相談はこちらまで↓

【電話】 0120-57-5950(フリーダイヤル 9:00~19:00年中無休)

【相談フォーム】https://minkai.jp/counseling/request_home.html

有料老人ホームのパーパス(存在価値)とは何なのだろうか?前編

有料老人ホームのパーパス(存在価値)とは何なのだろうか?前編

月額利用料(非介護保険分野)から見た

有料老人ホームの価値について考えてみよう!

はじめに

皆さんは、有料老人ホームの料金についてどう考えているでしょうか。

老人ホームを探している方と話をしていると、多くの方は、自身の持つ「不動産価値」とリンクして評価しているように思います。たとえば、「ここは、都内の一等地だからきっと高いに違いない」とか「ここは駅から遠いので安いはずだ」という具合です。

たしかに、不動産の価値が有料老人ホームの料金に影響を与えることはその通りなのですが、有料老人ホームの場合、その建物で提供されているさまざまな付帯サービスが料金に反映されています。したがって、そのサービスの内容や詳細を理解しようとしなければ、本当の老人ホームの価値、つまり、高いのか、安いのか、ということを判断することはできません。

したがって、今回の特集は、この月額利用料金に焦点を当て、老人ホームで提供されているサービスについて解説をしていきたいと思います。

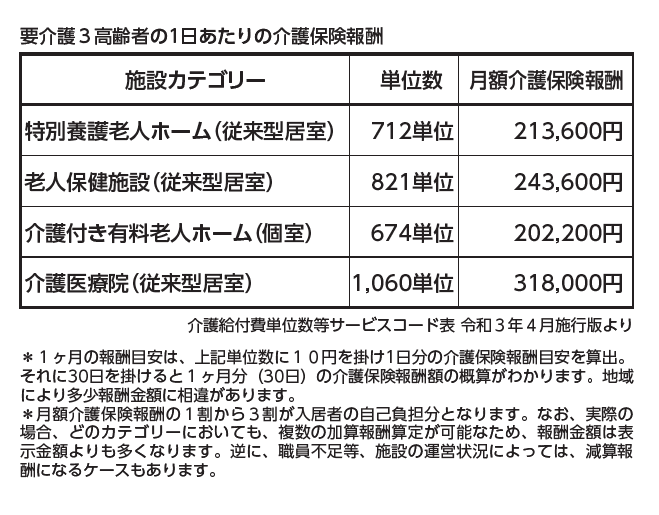

老人ホームの料金内訳を理解しよう

ご存知の方も多いと思いますが、有料老人ホームの料金内訳は、「介護保険報酬」と「月額利用料金」の2つに大別されます。「介護保険報酬」とは、介護保険法に規定された介護サービスをホーム内で提供することで国(入居者負担あり)から支給される報酬(お金)を言います。

この報酬は、事細かにルールが決められているため、有料老人ホームは、このルールを理解し、ルールを厳守することで報酬(お金)を受け取ることができます。したがって、理想論を言うなら、入居者も介護保険報酬のルールを理解し、そのルールに基づいたサービスをホーム側に求めなければなりません。

しかしながら、昨今では、事業者数、入居者数、それぞれの増加に伴い、入居者側が事業者に対し介護保険のルールを逸脱したリクエストをするようなケースも目立っています。ちなみに、この介護保険法のルールに著しく違反した場合は、老人ホーム側は報酬の返還、最悪の場合、介護保険事業者として仕事の継続ができなくなるなどの行政処分を受けることもあります。

つまり、介護保険制度とは、老人ホーム側、入居者側双方が、法の正しい理解をした上で、不足でも過剰でもない運用、利用をすることが求められているはずです。

介護保険報酬分は多くのホームでは

同じ金額です

実は、次の部分の理解が重要なのですが、この「介護保険報酬」は、基本的に有料老人ホーム(介護付き有料老人ホーム)だけではなく、公的機関としての色合いが濃い特別養護老人ホーム、介護老人保健施設(老健)など、社会福祉法人や医療法人が運営している介護保険施設と同じルール(厳密に言えば、保険点数など相違点は多いのですが、入居者側から見た運営方法に関しては概ね同じです)で運営されています。

つまり、有料老人ホームと特別養護老人ホーム、介護老人保険施設は、介護保険制度だけを切り取って見た場合、同じ仕組み、同じルール下で運営されていると理解してよいと思います。乱暴な言い方をすれば、介護保険制度の支配下にいる介護保険事業者は、原則、どこの施設、ホームにおいても、同じ金額の介護保険報酬が支払われ、同じ内容の介護支援が行われているということになります。

いよいよ本題。

有料老人ホームのパーパス(存在価値)とは何か?

それでは、有料老人ホームのパーパス(存在価値)とは、一体何なのでしょうか?つまり、特別養護老人ホームなど介護保険法上の介護施設と有料老人ホームとの違いは、一体何なのでしょうか?という話になります。ここが、今回の特集のメインテーマです。

前記した通り、介護保険制度下での介護保険サービスは、概ね同じです。したがって、有料老人ホームのパーパス(存在価値)を考えた場合、ホームが独自に設定している月額利用料に基づきホーム内外で提供されるサービス、つまりは「非介護保険分野」に着目して評価をしていくことが重要になります。

ただし、特別養護老人ホームのような公的色合いが強い介護保険施設は、月額利用料金等を事業者側が自由に決めることができないケースも多く、さらには、個人の経済事情で利用料金の減免制度もあるため、今回の特集記事の内容からは外して論じていきます。

また、存在価値の話に着目すると〝うちのホームは、職員教育に力を入れているので、他のホームとは介護力が違う〞とお叱りの声も聞こえてきそうですが、この「介護力の違い」は、極めて個別性が高く、評価者である入居者やその家族の介護保険制度に対する理解度や個人的な都合、嗜好の影響も強く受けることから、簡単にその「違い」を論じることは困難だと考えています。したがって、今回の特集記事においては、月額利用料金に紐づき客観的に確認可能な事象についてのみ話を進めていきたいと思っています。

月額利用料金の内訳とは

月額利用料金(入居金など前払金を含む金額)に紐づく費用の多くは「ホテルコスト」と呼ばれるものです。平たく言えば、家賃(不動産価値)、共益費、施設維持費、管理費、食事代、保険報酬外の人件費などがそれにあたります。このホテルコストが、有料老人ホームのいわゆる〝価値〞であり、この料金が、提供されるサービス内容と比較して〝高い〞〝安い〞の評価になります。

もちろん、これらのサービスは、最終的には個別に入居者自身が〝そのサービスは自分にとって必要だ、重要だ〞と判断すれば高価値ホームになり、〝自分には不要だ〞と考えれば、その人にとっては無価値ホームになります。

「老人ホーム」というよくわからない領域での出来事なので、なかなかイメージが湧かないケースもあると思いますが、基本的には、ホテル選び、レストラン選び、大学選び、携帯電話会社選びなど、日常生活で私たちが実践している〝評価〞と何ら大差はありません。

以下に、具体的な月額利用料金に紐づくサービスについて解説をします。

「建物」「設備」など不動産から見た価値

月額利用料金が高い有料老人ホームは、立地がよく、建物自体や付帯設備にお金を掛けています。当たり前と言えば当たり前の話です。多くの方が住んでみたいと思っている人気エリアや、なかなかまとまった土地が取得できない稀少エリア(駅前など)に建設されるケースが多いと思います。

さらに、共有部分(入居者全員が利用できるスペース)が広く贅沢に確保されています。これが〝価値〞です。理屈は「ホテル」と同じだと考えれば良いと思います。例えば、高級ホテルの場合、エントランスやロビー、ラウンジなど直接的にお金を産まない空間を広くとり、豪華な調度品を並べ建物全体を優雅でステイタスのあるものに仕上げています。それとは逆に、ビジネスホテルの場合、無駄な空間を極力排し、1室でも多くの客室を確保、少しでも収入が得られるような効率を考えています。

有料老人ホームにおいても、理屈は同じです。見学に行くとよくわかりますが、高級老人ホームといわれているホームは、どこも高級ホテルのような佇まいです。広いエントランスや吹き抜けのロビーが用意され、名のある芸術家の絵画が配置されています。さらに、ホーム内には、映画を見たり、カラオケができる娯楽室、運動をするための体育室など、用途、目的に合わせた設備を要する「専用室」が多く配備されています。

また、中には、天然温泉やプールなどを付帯している老人ホームもあります。介護付き有料老人ホーム〝あすみが丘グリーンヒルズ〞の桑原施設長の話によると、グリーンヒルズは、千葉市緑区あすみが丘地区のほぼ中央に位置していると言います。

一昔前までの首都圏の老人ホームといえば、山間部や人里離れた地域に建設されていましたが、当該ホームは、地域の中心地にあえて土地を取得し建設しました。さらに、建物は余計なコストがかかりましたが、堅牢で耐震性が高く、災害時には地域の避難所の役割も果たすようになっています。

また、蓮田駅前にある介護付き有料老人ホーム〝蓮田オークプラザ〞では、天然温泉の大浴場があります。内風呂に加え露天風呂まで整備されています。蓮田オークプラザの運営会社である(株)ITC社の岩田社長の話によると、この天然温泉は、創業者であり医師でもある実父が、自分が入居したい老人ホームを考えた時、高齢者の健康管理には温泉は重要だ、と考えて掘削を始めたといいます。

地下1500メートルから湧き出る温泉は、ナトリウム・塩化物温泉で330ℓ/minと豊富な湯量です。温泉の専門家の話によると、あの有名な有馬温泉のそれと同等の泉質だと言います。

さらに、こんな話もあります。スミリンフィルケア社では、親会社である住友林業社の技術を活用し、木造建築の老人ホームを建てています。同社の向井取締役営業本部長の話によると、木造建築の老人ホームは、人に優しいと言います。

特に床に特徴があり、誰であれ、一歩ホーム内に足を踏み入れると、鉄筋コンクリート造や鉄骨造とは明らかに足から伝わる感触が違うようです。さらに、木造建築なので、天井高があまり高く取れないのですが、かえってこれが自宅と同じ佇まいになり、入居者にはむしろ好評だと言います。

つまり、月額利用料金等には、前記した付加価値を含有しているのです。たとえば、部屋から海が望めるホームの場合は、「景色」「景観」という価値があり、駅至近に存するホームの場合は「立地」という価値があります。

そこはかとない安心感や健康、非日常感、さらには居心地(いごこち)などという、そこで生活をしていく入居者に想いを寄せたホーム側の配慮が「価値」であり、その価値が料金の中に含まれているのです。

後編では、「食事」から見た価値、「職員の配置人数」から見た価値について考えてみたいと思います。

元気かいみんかい編集部

有料老人ホームのお金の話②

有料老人ホームのお金の話②

「有料老人ホームのお金の話①」 はこちら

入居中、毎月、かかる費用の概要です。

入居中、月々かかる月額利用料以外の費用は、64,000円(②〜⑫、ただし、⑥と⑪は除く)です。

おおむね月額利用料金プラス50,000円〜60,000円程度と理解ください。

つまり、36ヶ月間の入居期間の合計は2,304,000円です。

①月額利用料金【230,000円】。(入居金の支払いのない場合は380,000円)

②レクリエーション費用→月額【1,000円】。多くのホームで0円から2,000円程度の実費負担あり。

なお、低額ホームの場合は、参加の有無に関わらず定額徴収のところも。

③居室電気代【3,000円】程度(個別電気メーターによる)

④居室水道【1,000円(定額制)】

※低額ホームは、水光熱費が別料金、比較的高額ホームは、月額利用料金の中に含まれている(水光熱費込み)になっているケースが多い。

⑤介護保険自己負担金【22,000円】(要介護3、1割負担の場合)。

⑥生活サポート費【30,000円】

(入居後の区分変更で要支援、自立となった場合のみ対象。買物代行、入浴介助、服薬管理、リネン交換、居室清掃、洗濯などの代行料)

※生活サポート費の名称は、ホームによって様々ですが、介護保険報酬を受け取ることができない自立高齢者や要支援高齢者が、ホーム内に混在している場合、介護看護職員らは、これらの高齢者に対し、「介護保険報酬をいただいていないから世話をしなくても良い」と言うわけにはいきません。

したがって、生活サポート費の存在理由は、看護介護職員の配置を維持するための負担分という理解で良いと思います。

⑦協力医療機関以外への通院および外出付き添い料金。【6,000円】(1,500円/30分)。

※高級ホームの場合、これらの送迎は、すべて無料(月額利用料金に含む)になっているケースもあります。また、病院受診は無料でも、買い物や歌劇、スポーツ観戦などは有料になっているケースもあります。

⑧医療費【8,000円】程度

(訪問診療2回/月、薬代など)。医師、薬剤師による入居者の診療に対する総合管理料。

※医療機関に入院した場合、別途医療保険の自己負担分が発生します。なお、有料老人ホームの場合、特養や老健などとは違い、家賃相当額を支払っていれば、原則、ホーム側から退去を言い渡されることはありません。ただし、介護保険報酬に過度に依存している低額ホームの場合は、この限りではありません。

⑨おむつ費用【10,000円】程度

(市区町村によって助成あり。〈例〉要介護③以上に限り毎月7,000円を支給、または相当する現物を支給。※杉並区の場合など)

※各地域の行政(保険者)に要確認。在宅では支給していても、ホーム入居の場合は、支給の対象外としている行政もあります。

⑩訪問理美容費用【3,000円】程度(カットのみの場合)

※多くのホームで採用されているサービスです。

⑪健康診断 年間【20,000円】程度(約10,000円/回、年2回)

原則、ホームに医療機関が訪問して健康診断実施。

⑫遊興費用【10,000円】程度。酒、タバコ、菓子、ジュースなどの購入費用。

⑬自宅の固定資産税等↓各行政における固定資産税、都市計画税による。

※自宅が空き家になっている場合、維持するためには、税金はもとより修繕費などもかかります。

とくに、昨今の異常気象の場合、想定外の雨、風、により、植木が倒れたり、屋根が壊れたりと、様々なメンテナンス費用がかかります。

退去後にかかる費用の概要です。

退去時にかかる費用は、530,000円です。また、返還金は2,800,024円になるため、退去後にかかる費用は、2,270,024円のプラスになります。

①居室原状回復費用(通常の使用による損耗を超えた破損等があった場合)【30,000円】

(簡単な居室のクリーニング費用などの小修繕費)

国土交通省による「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を準拠することになります。詳細は、ガイドラインを確認ください。

ポイントは、原状回復とは、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化している点です。例えば、新築未入居で入居した場合、退去時には新築未入居の状態に戻す必要はないと言うことです。

②葬儀および埋葬費用↓家族葬・埋葬費用【500,000円】

(規模、流儀により数十万円から数百万円)。

有料老人ホームにおける現在の運用状況を考えた場合、その多くは、退去イコール死去です。したがって、葬儀や告別式、更には寺院等に埋葬する費用が必要になります。昨今、コロナ禍でもあり、大規模な葬儀は実施しないケースも多く、家族葬や事実上葬儀をしない直葬方式も多いようです。さらに、近年の傾向では、寺院などへの埋葬も、共同墓などの形式も普及しています。

なお、多くの有料老人ホームの入居者の場合、いざ、本人が亡くなった場合、葬儀をするかしないかに関わらず、故人のことに関し、誰に連絡をすれば良いのかが「家族ではわからない」と言うケースも増えています。家族が老人ホームで故人宛にきている年賀状などを物色するケースもあります。

生前に、しっかりとそうなった場合には、誰に連絡をするのかを確認しておくことをお勧めします。

とくに、高齢者の場合、縁者も減っているはずです。

③入居金未償却分の返金(償却期間中の退去に限る)【2,800,024円】の返還。

計算例:入居金1,000万円、3年(36か月)で退去する場合

1,000万円×30%=300万円(初期償却分)

700万円÷60ヶ月=116,666円(1ヶ月分の償却分)

116,666円×36ヶ月=4,199,976円

700万円-4,199,976円=2,800,024円

なお、退去による入居金未償却分の返還は、契約終了日(居室明け渡し日)の1ヶ月後の月末に返還する。契約を解除し退去した時点で返還金算定式により返還金が算定されます。返還金の返還期日はホームによって違います。

精算以外にも入居金に関するいろいろを補足します。75歳未満の入居者に対する入居金が〝割増し〞になる有料老人ホームがあります。さらに、85歳以上の入居者が〝割安〞になる有料老人ホームもあります。また、入居金を自主的に上乗せすることで、月額利用料金を下げることができる有料老人ホームもあります。

また、「ミドル金額プラン」や「年齢別プラン」など個別の事情に即した柔軟性のあるプランを用意しているホームもあります。

最後に、入居金方式と入居金0円方式の一体どちらが「お得」なのでしょうか?

本来、介護保険サービスに「得」も「損」もありませんが、あえてこの課題に回答を出してみます。

①入居金プランの場合は以下の通りです。

入居金:1,000万円

月額利用料:230,000円

その他の月額費用:64,000円

②入居金0円プランの場合は以下の通りです。

入居金:0円

月額利用料:380,000円

その他の月額費用:64,000円

③入居期間

60ヶ月で死亡退去した場合の総額比較

入居金方式の場合の費用総額は、入居金償却分1,000万円、月額費用17,640,000円、退去後費用530,000円、費用総額:【28,170,000円】

入居金0円方式の場合の費用総額は、月額費用【26,640,000円】、退去後費用530,000円、費用総額: 【27,170,000円】

つまり、5年間の入居では、入居金0円プランの方が安い(得)ということになります。

それでは、入居期間が6年間だった場合はどうでしょうか?

上記の金額に、各々【3,528,000円、5,328,000円】が加わります。結果、入居金ありのプランでは、【31,698,000円】、入居金0円プランは【32,498,000円】となり、0円プランの方が逆に高くなります。

入居金プランと入居金0円プラン、どちらが得なのか?という問い掛け対する回答は、短期決戦であれば、0円プランの方が得、長期戦であれば入居金プランの方が得だ、ということになります。

しかし、多くのケースでは、人の人生の終わりを正確に把握することなどできません。かといって、この部分を無頓着にしてよいはずもありません。相談者の中には、途中で資金が行き詰まり、退去を余儀なくされるケースもあります。

重要なことは、平素からのマネーリテラシーです。日頃から、お金、特に親子間では、嫌がらずお金の話をしておくことが、結果として、最善の得策だと思います。この機会に、ぜひ、親子間でお金の話をしてみてはいかがでしょうか?

元気かいみんかい編集部

有料老人ホームのお金の話①

有料老人ホームのお金の話①

有料老人ホームのお金の話

有料老人ホームに入居するとき、いったいいくら必要なのか?

(弊社発行冊子「元気かい!!みんかい」2022年VOL.10より)

今回の「元気かい!!みんかい」では、「お金の話」に焦点を当てました。中でも有料老人ホームへの入居に関するお金の話には、ページを割いて特集記事にしました。特集記事を読んでいただければ、有料老人ホームへ入居を考えている方にとっては、かなり具体的な費用イメージができるのではないかと思います。

老後2,000万円問題で高齢者は、ざわついています。その理由は、本当に2,000万円あれば、自分の老後はなんとかなるのか。または、2,000万円を用意することができない自分は、一体どうなるのだろうと言うことです。

私は、「介護の沙汰は金次第」だと主張していますが、そこには、次のような前提条件が存在しています。高齢者が要介護状態になった場合は「お金」がかかり、またお金次第で提供される介護サービスの質が変わります。

つまり、私たちが考えなければならないことは、どうすれば要介護状態の高齢者にならないで済むのか。または、なるべく要介護状態を先送りすることができるのか?と言うことです。健康であれば、実はそれほどお金はかかりません。

つぎに重要なことは、人間関係です。家族や親戚、友人、知人、近所の人たちとの人間関係です。人間関係が良好であれば、誰かが助けてくれます。誰かに頼ることで、リスクをヘッジすることが可能になります。この視点で、特集記事を読んで欲しいと思います。

例えば、有料老人ホームに入居する場合、原則として身元引受人が必要になります。そして、この身元引受人は、子供など親族(遺産を受け取る権利のある人)が就任するのが普通です。

また、身元引受人が選任できないケースでは、身元保証会社にお金を払って委託をすることができます。費用は概ね200万円ぐらいです。子供らに頼めば、一応無料なので、やはり余計なお金がかかります。これ以外にも、家族信託をはじめとする「信託」などを専門家に委託するとやはりお金がかかります。

自分を取り巻く人間関係がギクシャクしたり、子供たちのことを信用することができないと、お金がかかるようにできています。誤解を恐れずに言うのであれば、昭和の時代は、家族がやるのが当たり前だったことに対し、今の時代は、わざわざ余計なお金を払って他人にやってもらう時代になった、ということだと思います。言い換えれば、家族システム、家族の在り方が、変ってきたと言うことではないでしょうか?

「健康」「人間関係」そして「お金(資産)」。これが、高齢期における3種の神器ではないでしょうか?今回は、お金に焦点を当てましたが、今後は、健康にも、人間関係にも、焦点を当てていきたいと思っております。

はじめに

これから話すお金の話は、万一、有料老人ホームに入居することになった場合、一体、どのくらいの費用がかかるのか?というお金の話です。もし、あなたの親が有料老人ホームに入居することになった場合、この程度の価格帯の有料老人ホームに入居した場合、次のようなお金と書類などが必要になります。

ちなみに、有料老人ホームの大きな特徴の一つとして、入居一時金(入居金)があります。これは、入居時に一定の金額を先払いすることで、毎月の利用料金を低く抑えるための仕組みです。

ある介護付き有料老人ホームの前提条件は以下の通りです。

①所在地:首都圏某所。私鉄沿線普通電車停車駅。

②入居金:1,000万円。

③償却期間:60か月。ただし、初期償却30%。

※当該ホームは、入居金が0円の場合と入居金が1,000万円の場合の2種類の料金プランがあります。なお。「償却」については、後記「退去後にかかる費用の概要」を参照にしてください。

④【月額利用料金:230,000円。】ただし、入居金の支払いがない場合の【月額利用料金は380,000円。】

⑤居室面積:15平米。

⑥建物規模:鉄筋コンクリート造3階建。

⑦看護師配置は、毎日、9時から18時までの日勤帯のみ。

⑧介護看護職員の配置基準は、常勤換算にて「3:1」基準(法に基づく配置)。

それでは、当該ホームに入居した場合、具体的にかかる費用について詳しくみていきましょう。

まずは、入居前にかかるお金の概算です。

入居前(契約時)にかかる費用は入居金を除くと、250,750円(②から⑦までの合計)です

(ただし、身元保証会社を利用しなかった場合)。

①入居金プランを利用して入居する場合は、【入居金として1,000万円。】

②健康診断書作成費用【20,000円】前後(ただし、レントゲン等の必要な検査項目により変動あり)。

※入居審査に必要な書類です。感染症など特定の疾患、病状があると、入居ができないケースもあります。事前に希望ホームに確認要。なお、健康診断書の作成は、おおむね2週間程度の時間がかかります。早めにかかりつけ医に相談を。

③診療情報提供書作成費用【750円】程度(医療保険により1〜3割の自己負担)

※かかりつけ医、主治医から有料老人ホームの協力医療機関の医師や看護師に対する入居者の今の診療に関する情報を提供する書類です。また、これ以外にも、入院時の介護看護サマリなど、有料老人ホーム側の介護職員に宛てた書類も必要になります。

有料老人ホームが、単なる高齢者向けの賃貸住宅と違う最大の点がこの部分になります。医療介護従事者をホーム内に配置し、彼らによる専門的なケアや支援を行うことを目的としているため、どのような入居者なのかを細かく把握しなければなりません。

そのためには、従前のかかりつけ医療機関や病院や介護施設からの情報提供は当たり前に求められてきます。また、この書類に不備があると、入居がスムーズに進まないこともあります。

④衣服、寝具一部、洗面用具、その他生活用品(衣類、カーテン、室内履き)、家具(テレビとチェストなど)。

当該ホームでは入居者側にて用意します。合計【150,000円】程度。

入居する老人ホームによっては、有料(月極契約)にてレンタルできるケースもあります。また、多くの有料老人ホームは、ホーム内は土足厳禁で上履きに履き替えるホームが多いです。老人ホームの場合、たくさんの衣類を収納するスペースはありません(高級ホームは除く)。常識的な洋服ダンス1竿に1年間の衣類を収納するイメージです。入居者の中には、季節ごとに、自宅とホームとで衣類を入れ替えている人もいます。

入浴時の石鹸やシャンプーなどは、ホーム側で用意していますが、自分の好みがある方は自己購入で対応することも可能です。家電製品は、テレビなどの他に「加湿器」「空気清浄機」などを購入する入居者が多くなっています。カーテンは、防炎用をホームにて販売しているケースもあります。もちろん、レンタルもあります。

⑤介護用品【50,000円】程度(車いすなどの購入の場合)。

住宅型有料老人ホームは、車椅子などの福祉用具は介護保険を利用して1割から3割の自己負担で貸与が可能です。が、介護付き有料老人ホームの場合は、ホーム側による無償提供(主に退去入居者が置いていったもの)、または、全額自費による購入になります。

理由は、介護付き有料老人ホームの場合、介護サービスを包括的にホーム側が実施するため、入居者の介護保険区分限度額は、すべてホームによって消化されてしまうからです。なお、介護用ベッドは、多くの介護付き有料老人ホームでは、居室に標準装備されているのが普通です。

⑥引越費用【30,000円】程度

単身者パックなど、軽微な荷物移動のみ。当該ホームは、居室の広さは15平米です。畳で言うと約10畳程度です。したがって、多くの荷物を収納することはできません。原則、居室に収納しきれない荷物をホーム側が預かることはありません。

⑦身元引受人費用【0円】

ホーム入居には、「身元(引受人)保証人」が必要です。多くのケースでは、家族、特に子供が引受人に就任します。何らかの事情で身元引受人を選任できないケース(例えば、家族がいない、又はいても高齢、あるいは家族には頼みたくないなど)の場合、身元保証会社に委託することで入居が可能となります。

身元保証会社を利用した場合の料金とサービスは以下の通りです。

なお、身元保証会社は、多数存在し、微妙にそのサービス内容が違います。したがって、提供されるサービス内容を確認の上、自身の都合に合った保証会社を選び契約することになります。

ある身元保証会社A社に依頼をした場合の費用。【初期費用は1,821,000円、月額費用5,500円】です。

基本的な利用料金とそのサービス内容に関する説明です。

料金の説明です。

①身元保証サービス費用(身元保証委託手数料

【616,000円、月額費用5,500円】)。

②エンディングサポート費用(契約事務手数料【220,000円】、預託金【1,000,000円〜】)。

ただし、預託金は、執行報酬【385,000円】、予備清算費【150,000円】、葬儀・納骨費は【465,000円】(直葬の場合)です。ただし、葬儀、納骨費用は、執り行い方法(家族葬、一般葬、散骨など)の内容等により料金は変動します。また、遺品整理費は、入居ホームが決定した後、改めて決定していくのが普通です。

多くの有料老人ホームでは、この身元保証契約内容を提示することにより、家族などがいなくても入居が可能になります。ただし、一部の有料老人ホームでは、身元保証契約に加え「遺言書作成」や「成年後見」「財産管理」の契約等の締結までが入居条件となっているケースもあります。

参考までに、これらのサービスに関する料金も記しておきます。上記の基本的なサービス内容に、以下のサービスが加わります。

①月額費用【〜38,500円】(契約後に認知症を発症した場合)

②遺言書作成サポート費用【204,000円】(手数料【165,000円】、公証役場の手数料【39,000円】、ただし、財産3,000万〜5,000万円未満の場合)

③遺言執行報酬【330,000円〜】。

④成年後見・財産管理のための任意後見契約【154,000円】。

身元保証の具体的なサービス内容の説明です。

①連帯保証人として、本人のホームに対する費用支払いが滞った際に、代わりに弁済する。

②退去時の原状回復費用の補償。

③退去時の身柄引き受け。

④退去時の施設内の残留物撤去。

⑤救急搬送や手術時の医療同意。

⑥生活サポート(入院事務手続き、入退院の付き添い、住所変更手続きなど)

(1時間あたり4,000〜10,000円程度の別途費用要)

エンディングサポートの具体的なサービス内容です。

①各種連絡(葬儀社手配、駆けつけ、希望の親族や友人への連絡)。

②葬儀。

③納骨・永代供養(希望の墓地や納骨堂への納骨、海洋散骨や樹木葬など)。

④遺品整理/退去手続き(業者手配、指定の方に遺品を渡すなど)。

⑤債務弁済(施設や病院への未払い金があれば支払い)。

⑥行政官庁の手続(健康保険証などの返還手続き、税金未納があれば納税)

遺言作成サポートの具体的なサービス内容です。

①必要書類の取得。

②遺言内容に関するアドバイス。

③公証役場とのやりとり(公正証書遺言)。

④立会人対応(2名)。

⑤遺言執行。

成年後見の具体的な内容です。

判断能力が衰えた際に備えて、代理権内容(財産管理や身上監護の事務をどこまで委任するか)を決めて公正証書を作成する。契約の効力発生は、将来本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されてからになります。

財産管理の具体的な内容です。

高齢者の方で、判断能力は充分だが、身体の自由が効かなくなった場合などに有効。財産管理や生活における事務手続きを代行します。

①預貯金引き出しなどの金融機関手続き。

②入所施設や入院の毎月の支払。

③毎月の入出金管理など。

ただし、判断能力が衰えた場合は、上記成年後見に移行します。

※依頼者からの預かり金は、第3者である信託会社に預けているため、保証会社が自由に引き出すことはできません。

※依頼者が死亡した後、資産が残っている場合は、相続人に相続されます。

(有料老人ホームのお金の話②につづく)

次回は入居中に毎月かかる費用、退去後にかかる費用についてご説明します。

また、入居金方式と入居金0円方式の一体どちらが「お得」なのか?

例を出して計算してみます。

元気かいみんかい編集部

元気なうちから自分で選ぶ「老人ホーム 早めの引っ越し」のススメ

元気なうちから自分で選ぶ「老人ホーム 早めの引っ越し」のススメ

老人ホームを子世代から取り戻せ!

高齢者の高齢者による高齢者の為の住まい。

これが本来の老人ホームの在り方ではないでしょうか!

まず、今の老人ホームの運用実態を認識しましょう!

巷で老人ホーム(含むサ高住)と言われているホームの多くの入居者は、要介護高齢者です。

そして、老人ホームの入居相談に奔走している人たちは、入居者本人ではなく、多くは子世代です。

つまり、子供たちは、要介護状態になった自分の親を“これからどうしよう”と悩み、老人ホームに預けるという決断をしています。これが、多くの老人ホームの今の現実であり実態です。

すなわち、今の老人ホームの主役は、入居者本人ではなく、家族、多くは子供たちなのです。

多くの要介護高齢者は、費用負担は自分でするものの、老人ホーム選びには、一切関与せず子供たちが探してきた老人ホームに、半ば自動的に入居させられています。

今回は、子世代が主役になってしまった老人ホームを、高齢者の手に取り戻しませんかという提案です。多くのケースでは、親が要介護状態になり、子供たちに具体的な迷惑をかけはじめると、子供たちは親の預入先を探し始めます。

私の経験では、多くの親世代は、子供たちから老人ホーム送りを申し渡されると「なんで自分の家を追い出されなければならないのか!」と抵抗します。親の立場に立って考えれば、ある意味「ごもっとも」な主張です。

しかし、子世代の立場に立って考えた場合、子供世代の行動も理解することができます。

だとするなら、どうすればいいのでしょうか?

老人ホームの専門家を自任する私でも、この問いかけに対する回答は持ちあわせていません。

しかし、老人ホームを単に自宅にいると迷惑な親の収容先ということではなく、高齢者が快適に楽しく暮らしていくことができる場所として、発展させていかなければならないと思っています。

自分の「終活」に向き合う為にも、元気なうちから老人ホーム入居を検討するべきである。

元気な高齢者に対し、老人ホーム入居を進めると、決まって次のことが課題になります。

それは、“今の自宅での生活に、不自由はしていないのに、なぜ、老人ホームに入居しなければならないのでしょうか?”ということです。読者の皆さんも、きっと同じ考えではないでしょうか?

それは、前記したように、多くの高齢者やその子世代が「老人ホームとは、自宅での生活がままならなくなった高齢者が入居する介護施設である」と認識しているからに他なりません。

しかし、この考え方は、本来の老人ホームの役割からすると、正しくはありません。

確かに、介護保険法施行によって要介護高齢者向けの老人ホームが爆発的に増え、さらに、サ高住など高齢者用住宅に至っても要介護高齢者をターゲットしているばかりなので、すべての国民が『老人ホーム=介護施設』と勘違いするようになってしまいました。

さらに、マスメディアらの「要介護」「認知症」など高齢者の陥りやすい状況に対し、あたかも全高齢者が、もれなく要介護状態になったり、認知症になるという誤解を与えるような風潮も、これらの認識に対し拍車をかけています。

数値から見た実態は、多くの日本国民は要介護状態にならないし、認知症にもなりません。癌をはじめとする疾患や事故で亡くなっているはずです。もし、全国民が高齢期に要介護状態や認知症にもれなく“なる”のであれば、それはもう、新型コロナの比ではないぐらい深刻な社会問題になっているはずだからです。

人の死亡率は100%です。だとするなら、私たちは、何を考えなければならないのでしょうか?

最近、「終活」というキーワードが生活の中に定着してきましたが、この「終活」を私は60歳を超えたあたりから、しっかりと考えるべきだと考えています。そして、その第1弾として、私が提案したいのが、巷でよく言われている「断捨離」です。

自分にとって、本当に必要な物だけを残し、余計なものは処分していくこと。その為には、まず、住んでいるスペースのダウンサイジングが重要になってくると思っています。そして、このダウンサイジングにぴったりなのが老人ホームなのです。

老人ホームの多くは、居室スペースは、20㎡から40㎡程度です。つまり、自宅環境では、片付けようとは思わない荷物であっても、老人ホーム入居を検討するという動機があれば、強制的に荷物を「不要」「必要」に仕分けし、断捨離について考えなくてはならなくなるのです。

私は、次のように考えます。自分が死ぬまでの間、本当に今の荷物は必要なのでしょうかと?もっと言うと、自分が死ぬまでの間に、今の荷物を使い切ることができるのでしょうかと。

もちろん高齢者は、失う体験の実践者なので、ものを減らしていくことに対し抵抗感が強いと思います。

さらに、長年一緒に連れ添ったものを処分するという行為は、思い出まで処分するような気持になり、抵抗感が生まれるということも理解できます。

しかしです。自分が死んだ後は、相続人の手によって、その多くは、無慈悲に捨てられます。このような話をすると、多くの方から次のような声が聞こえてきます。自分が死んだ後の話など、どうでもよいのではと。今が重要なのだと。確かにそうかもしれません。

私は、「終活」は、持ち物の「断捨離」から始めるべきだと考えています。

そして、そのためには、老人ホーム(含むサ高住)への早めの引越しの検討が最善ではないかと思っています。理由は、老人ホームの限られたスペースの中に、最後まで自分と連れ添う「お気に入り」は何か、を考えることが、高齢期の残りの人生時間を有意義に過ごす方法だと考えるからです。

たかが荷物。されど荷物です

たかが荷物と侮るなかれです。

60年以上生きていると、自宅や自家用車をはじめ、洋服、家具、調度品、書籍、写真などなど多くのものを保有します。断捨離は、これらの荷物と向き合うことで、今までの自分の人生を振り返る機会を与えてくれます。

つまり、身軽になって、セカンドフライトを飛びませんか?という提案が、自宅を離れて老人ホームに引っ越しませんか?という提案につながっていくのです。

多くの元気な高齢者が、この「断捨離」の効用を支持し、有意義なセカンドフライトを飛ぶことを考えることで、老人ホームは、今の要介護高齢者中心から元気な高齢者の為の老人ホームへとシフトしていくはずです。これで、老人ホームは高齢者の手に取り返すことができるのです。

高齢者の高齢者による高齢者の為のホーム。これが本来の老人ホームの姿です。

長年、持ち続けてきた多くの荷物を降ろし、必要なものだけを持って、セカンドフライトに羽ばたくこと。

老人ホームへ引っ越すことを考えることで、最終期の人生を充実させるための動機づけになればよいのではないでしょうか?

株式会社ASFON TRUST NETWORK 常務取締役

公益社団法人全国有料老人ホーム協会 業務アドバイザー

小嶋 勝利

特養ホームに異変あり 特養が満床になりにくくなった理由を探る

特養ホームに異変あり 特養が満床になりにくくなった理由を探る

「特養は利用料が安い」は神話になった?

特養より安い介護付有料老人ホームが増えている

特別養護老人ホームは、「待機者数が多くて、簡単に入居の順番が回ってこない」と思われている方も多いのではないでしょうか?

ところが、地域によっては開設したものの、数年が経過しても満床にならず、入居者集めに苦戦されている特養がかなりあるようです。

少し前の情報になりますが、みずほ情報総研が2017年に発表した「特別養護老人ホームの開設状況に関する調査研究」によると新規オープンした特養のユニット個室の入居率は62.4%と、7割に満たない状況です。

満床にならない理由は、「職員不足で入居者を受け入れられない」「地域の高齢者数が減少しているため」など様々な理由が考えられますが、入居者を集めるために、施設長自らが、都内の病院や居宅介護支援事業所などに営業に行っている、入居者を集めるためのコンサルを入れているなどの対策を取っているところもあります。

今回は、ある特養の相談員が呟いた「近隣に、ここ(特養)より利用料の安い介護付有料老人ホームができてから第4段階の方の申し込みが減っているんですよね」の一言が気になり、実態をリサーチしました。

意外と高いユニット型の特養の1ヶ月の利用料

なぜ、特養が満床にならない事態が生じているのでしょうか。様々な要因がありますが、その理由の一つにユニット型特養の利用料があると考えられます。ユニット型の特養はすべて個室のため、建築コストがかさむので部屋代が高く設定されています。したがって1ヶ月の利用料は多床室に比べて高くなってしまいます。

では、どのくらい利用料が必要なのか、ある特養の場合で見てみましょう。

【ユニット型の場合】

・第3段階①(要介護3)86,000円

・第4段階(要介護3)157,000円

※30日換算、100円単位切り上げ。医療費、理美容代等は含みません。

補足給付(★)を受けられない第4段階の方と補足給付を受けている第3段階①の方との利用料の差額は、

月々71,000円。特養の相談員の言うことが解かります。

参考のために、多床室の利用料もご覧ください。

【多床室の場合】

・第3段階①(要介護3)64,000円

・第4段階(要介護3)102,000円

※30日換算、100円単位切り上げ。医療費、理美容代等は含みません。

★特養の利用料は、負担限度額認定を申請することにより、補足給付の対象となった方は利用料が安くなります。

補足給付の対象となる方は、住民税非課税世帯で、預貯金額は単身500万円以下、夫婦1,500万円以下の方。

年収と預貯金額により第1段階、第2段階、第3段階①、第3段階②に分けられ、それぞれ給付額が異なる仕組みです。住民税課税世帯の方は、補足給付の対象外(第4段階)となります。

特養より安い介護付有料老人ホーム

特養の第4段階の利用料より安い介護付有料老人ホームがあるという相談員の一言をきっかけにリサーチを開始したところ、都内やその近郊にもかなりあることが解かりました。その中から取材をさせていただいたいくつかをご紹介いたします。

【Aホームの場合】

居住費、食費、共益費(水光熱費、管理費等)介護保険1割負担(要介護3)=150,000円

※30日換算、100円単位切り上げ。医療費、理美容代等は含みません。Aホームは、入居時に敷金(約16万円)が必要です。

場所は都内。それも、駅から徒歩圏内でこの価格です。もちろん、全室個室でトイレ付(ユニット型特養の中には、居室にトイレが設置されていない場合が多い)。施設内に厨房もあり、できたての食事が提供されています。

プラスのサービスとして協力医療機関への通院の送迎や近隣であれば日用品の買い物代行も無料です。では、なぜここまで利用料を抑えられるのでしょうか?

どうやら、建物に秘密があるようです。他の物件からの転用の建物です。全館リフォーム済みですが、ところどころに階段があります。もちろんすべてスロープ対応はしていますが、オールバリアフリーとはいきません。また、基準の平米数は満たしていますが、特養に比べると若干お部屋が狭いと感じるかもしれません。

【Bホームの場合】

居住費、食費、共益費(水光熱費、管理費等)介護保険1割負担(要介護3)=119,000円

※30日換算、100円単位切り上げ。医療費、理美容代等は含みません。

多床室並みの利用料に驚かないでください。6ヶ月限定のプランです。

特養待ちの方を対象にしたプランのため、価格を安く設定しているそうです。

このプランで入居した方の多くは、その後通常プランに切り替える方が多いそうです。入居金0円プランでも、月々の利用料は約166,000円(介護保険1割負担・要介護3) こちらも駅から徒歩圏内、築年数は古いですが

しっかりと手入れがされているので、あまり古さを感じることはありません。

施設内に厨房があり、協力医療機関であれば通院の送迎無料、日用品の買い出しも無料です。オープン当初からのスタッフも多く介護力に定評のあるホームです。

このほかにも、キャンペーン期間中に入居した場合は、月々の利用料が約152,000円(介護保険1割負担・要介護3)というホームもありました。

厚生年金の平均受給額で入居できる そんなホームが増えていく

令和2年度の厚生年金の平均受給額は146,145円。住民税課税世帯となるため特養の補足給付の対象外となります。ユニット型特養に入所した場合の利用料は157,000円。残念ながら、年金額より1ヶ月利用料の方が高くなるのです。

このような状況を受け、年金金額内で入居が可能や低所得高齢者をターゲットにした安い利用料を売りにした介護付有料老人ホームが増えています。

今回取材したホームの一つは、「比較的所得の低い高齢者でもご入居いただけるよう、利用料を低く提供させていただきます。利用料は安くても、ケアの質は落としません。特養には負けられません」と、意気込みを語っていました。

すでに、比較的利用料が安く、自由度の高いサービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームが増えています。「特養は安い」の神話は崩れてしまうかもしれません。

文:介護ライター 黒川玲子

株式会社ケー・アール・プランニング:https://kurokawa-reiko.com/

老人ホームは何歳になったら考えるべき

老人ホームは何歳になったら考えるべき

様々な理由があって老人ホームへの入居を考えたときに、一般的には老人ホームへ入居が可能なのは何歳からだと思いますか?この「何歳から」というのが実は各老人ホームによっても微妙に異なっています。

まず老人ホームへの入居を検討するのは、入院をきっかけに介護が必要となり、退院後の在宅生活に支障がある方や、独居での生活に不安があり、万が一、何かあった時のために安心感を求める方、老後は自分の子供や家族に介護で迷惑をかけたくないという想いや、悠々自適な生活を送りたいという方まで理由は幅広くなっています。

それぞれに異なる事情があり、いたしかたなく老人ホームを検討されたり、お元気なうちから入居して老後の生活を楽しく過ごすために前向きに検討するといったように様々だと思います。

老人ホームは、何歳から入居ができるのか

介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホームなど多くのいわゆる「有料老人ホーム」と呼ばれている施設では、入居可能な年齢は原則60歳以上や65歳以上の方となっており、特別養護老人ホームや認知症の診断がある方がご入居できるグループホームなどでは、原則65歳以上の方が入居可能になっています。

特別養護老人ホーム、グループホームには年齢の他に介護度の条件もあります。有料老人ホームには、介護が必要なく要介護認定をお持ちでない「自立」の方から入居できるところもあります。老人ホーム紹介センターでご紹介が可能なのは、有料老人ホーム(介護付き・住宅型)、サービス付き高齢者住宅、高齢者マンション、一部グループホームなどになります。

要介護認定は何歳から?

では、入居する条件で必要となることが多い要介護認定(要支援・要介護)を受けることができるのは何歳から可能なのでしょうか。まず介護保険制度への加入は40歳以上の全ての人が対象となりますが、基本的に介護サービスが受けられるのは65歳以上からとなります。介護保険の被保険者は以下のように分けられます。

- 65歳以上の「第1号被保険者」

- 40歳以上の「第2号被保険者」

65歳を越えると要介護認定が受けられ、それぞれ介護度が決まります。要支援1~2と要介護1~5のいずれかの介護度が出れば、介護サービスを受けることができます。要介護認定については以下の通りです 。

要介護認定とは

○ 介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができる。

○ この要介護状態や要支援状態にあるかどうか、その中でどの程度かの判定を行うのが要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ)であり、保険者である市町村に設置される介護認定審査会において判定される。

○ 要介護認定は介護サービスの給付額に結びつくことから、その基準については全国一律に客観的に定める。

要介護認定の流れ

○ 市町村の認定調査員(指定居宅介護支援事業者等に委託可能)による心身の状況調査(認定調査)及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定(一次判定)を行う。

○ 保健・医療・福祉の学識経験者により構成される介護認定審査会により、一次判定結果、主治医意見書等に基づき審査判定(二次判定)を行う。

※出典 厚生労働省HP

特定疾患とは

40歳から65歳未満の第2号被保険者の方の中でも介護が必要で要介護認定を受け、介護サービスを利用したいといったこともあります。このような方が要介護認定を受けるには以下の「特定疾病」が原因によることが条件となります。

特定疾病とは、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。

1) 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。

2) 3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。

特定疾病の範囲とは

特定疾病については、その範囲を明確にするとともに、介護保険制度における要介護認定の際の運用を容易にする観点から、個別疾病名を列記している。(介護保険法施行令第二条)

- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)※

- 関節リウマチ※

- 筋萎縮性側索硬化症

- 後縦靱帯骨化症

- 骨折を伴う骨粗鬆症

- 初老期における認知症

- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※

【パーキンソン病関連疾患】 - 脊髄小脳変性症

- 脊柱管狭窄症

- 早老症

- 多系統萎縮症※

- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

- 脳血管疾患

- 閉塞性動脈硬化症

- 慢性閉塞性肺疾患

- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

(※印は平成18年4月に追加、見直しがなされたもの)

※出典 厚生労働省HP

上記のように、40歳以上65歳未満の方が要介護認定を受けた場合には介護サービスを受けることが出来ますが、老人ホームへの入居となると入居条件である60歳以上や65歳以上には該当しません。それでは、第2号被保険者の方が老人ホームへ入居することは全くできないのでしょうか。

60歳になるまで在宅介護を続けていかなくてはならないのかと途方に暮れる方もいらっしゃると思います。いざ老人ホームを検討し始めると、皆さんはインターネットなどによって情報収集されると思います。始めの方にあるように各老人ホームともに入居可能年齢は60歳以上、65歳以上と書かれています。実際の老人ホーム入居者の平均年齢は80代前後というところが多い状況です 。

高齢にならなくても老人ホームには入居できる

「やはり高齢者でないと難しいのか」と感じるかもしれません。60歳、65歳以上の方であれば、入居のハードルはそれほど高くありませんし、色々なサービスを展開している老人ホームやサービス付き高齢者住宅があります。入居しながらも旅行に出かけたり、外食を楽しんだりすることもその方の身体状況にもよりますが可能なところは多くあります。

ご本人に合った老人ホームを見つけられれば、これまでのような、または今まで以上に生き生きとしたご生活が送れるようになると思います。難易度が高くなるのは、第2号被保険者で要介護認定を受けた方の場合です。要介護認定は出ているが入れる老人ホームはあるのか?入居相談に乗ってもらえる老人ホームもわずかながらあります。当然、その方のご病気や必要な医療、どのような介護が必要であるかによります。

またご本人、ご家族から排泄介助や入浴介助が必要な場合に同性介助を希望されることがあります。一般的な入居対象となる60歳以上だから同性介助の必要はないという事では全くありませんが、老人ホーム側からも配慮はいただけると思いますが完全に同性での介助が約束されるわけではありません。

ご入居する側もある程度目をつぶらなければならないことも出てきますが、在宅介護が困難で要介護認定を受けた方は、老人ホームへの入居検討も選択肢の1つになるのではないでしょうか。

以上

法人事業部 課長 松野健吾

老人ホームの住所地特例制度について

住所地特例制度とは

ご家族が老人ホームに入居する事が決まった際、住民票や住所変更に関連する意外と知られていない制度として『住所地特例制度』というものがあります。今回は、『住所地特例制度』の特徴と、住民票の所在で利用できる施設とそうでない施設についてのお話をさせていただきます。

まず、結論からお伝えしますと、老人ホームに入居が決まったら住民票を移さなければならないかというと、必ず移さなくてはならないということではありません。(一部を除く)。では、なぜ住民票を移さなくても良いのかというと『住所地特例制度』という制度があるからです。

介護保険制度においては、65歳以上の者及び40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、住所地の区市町村が実施する介護保険の被保険者となるのが原則ですが、住所地特例対象施設(※1)に入所又は入居し、その施設の所在地に住所を移した者については、例外として施設入所(居)前の住所地の区市町村(保険者)が実施する介護保険の被保険者になります。これを「住所地特例」といい、施設所在地の区市町村の財政負担が集中するのを防ぐ目的で設けられた制度です。(※1)介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)、特定施設、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホームに該当するサービス(食事、介護、家事、健康管理)を提供しているサービス付き高齢者向け住宅、養護老人ホーム。東京都福祉保健局ホームページより。

この制度を始めて知る方には、内容が分かりにくいかと思いますので、簡潔にお伝えしますと、住民票がある今の住所から他地域の老人ホームに入居する時には、住民票を移動させなくても良いですよ。という制度です。

基本的に、老人ホームへの入居に限らず、現在、住んでいる住所地から別の地域に引っ越す場合は、転出届と転入届を市役所に提出して住民票を移しますよね。「住所地特例制度」とは、老人ホームに入居して新しい住所に住民票を移した後も、もともと住んでいた市町村が継続して保険者となり、介護保険の給付を受けることが出来るのがこの制度です。

地元行政の介護保険報酬の負担を減らすことが目的

介護保険制度は、住民票がある地域に保険料を支払い、介護保険給付を受ける仕組みで成り立っています。しかしその場合、介護施設が多いエリアに介護サービス給付費による財政負担が集中してしまいます。介護施設が多い地域に集中して財政負担がかからないようにするために、このような制度が作られました。

老人ホームに入居した際に、住民票を移すのは任意ですので、ご家族と同居されていたり、自宅の売却をせずに老人ホームに入居される方は、住民票を移さずに引っ越してこられる方も多いです。「住所地特例制度」の対象施設への転居の場合は、「住所地特例適応届」と「転出前の住所が記載されている介護保険被保険者証」が必要になります。市町村によって、住所地特例制度の手続き方法が異なる場合がありますので、市役所の高齢福祉課などの担当窓口や転居先の老人ホームに確認してみてください。

住民票を移すことができない施設もあります

さて、話は少し変わりますが、施設には住民票を移すことが出来る施設と出来ない施設があります。

簡単に分けると長期入居を前提としている施設(特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅など)は住民票を移すことが可能です。短期入居を前提としている老人保健施設は、在宅復帰を目指し一時的に入居する施設のため住民票を移すことは出来ません。住民票を移す場合には、保険証なども同時に住所変更をする事を忘れないようにお気をつけください。

話がやや脱線しますが、介護施設の中には地域密着型の施設というものもあります。特別養護老人ホームやグループホーム、小規模多機能型居宅介護の対応施設、一部の有料老人ホームにもあるのですが、こちらは施設がある市町村の住民しか入居が出来ません。

例えば、東京都目黒区の被保険者が、東京都新宿区の特別養護老人ホームに入居することは出来ません。どうしても入居したい施設が地域密着型の老人ホームだった場合、例えば一旦新宿区のマンションなどを借りて、そこに住民票を移し、ある程度生活した後に地域密着型の老人ホームに入居する必要があります。ここで注意が必要なのが、住民票を移しても、即日で地域密着型の老人ホームに申し込む事は出来ないという点です。

必ず、居住実績がどの程度あるかを見られます。各市町村によってこの期間は様々ですが、だいたい半年~1年くらいの期間を見られるところが多いです。短くても3ヵ月くらいは必要です。在宅での介護が難しく必要だから老人ホームを探しているのに、居住実績をつくるために一旦マンションを借りて、訪問介護を入れて、デイサービスに通う等の引っ越す前と同様の生活を送るのは非現実的ですね。地域密着型の老人ホームへ申し込む際は、現在、住民票がある市町村の老人ホームへお申込みください。ただし、特別養護老人ホームやグループホームは低額で待機者数も多いのでご注意ください。

住民票を移すメリットデメリット

住民票の話に戻ります。ここでは、住民票を移すことのメリットとデメリットについて触れていきたいと思います。老人ホームに住民票を移すメリットとしては、市町村からの郵便物も老人ホームに届くようにすることが出来るため。介護保険関係の手続きなどを、老人ホームの職員に直接お任せできることがあります。

例えば、介護保険被保険者証が届いた際に、わざわざその旨を老人ホーム職員に知らせる必要はなく、市町村から送付された段階で開封することを許可しておけば、あとの料金計算は全て行ってくれます。医療保険証なども、わざわざ老人ホームまで届ける必要がなくなります。家族も定期的に実家に戻って郵便物を確認して、必要な書類を老人ホームに届けるという手間が省けます。

老人ホームに住民票を移すデメリットとしては、郵便物が直接老人ホームに届くため、各種の業者や交友関係が老人ホーム側で分かってしまうことです。プライバシーが気になる方は、老人ホームが郵便物をどのように取り扱っているか確認しておくと安心です。

ここまで、住所地特例制度についてと、住民票を移せる施設とそうでない施設について書いてきましたが、最後にまとめて終わりにしようと思います。

まとめ

- 入居先の老人ホームが、「住所地特例制度」の対象施設だった場合は、住民票のない地域への転居でも住民票を移す必要はありません。

- 住民票を移す場合、メリットとデメリットがありますので、ご本人やご家族の状況によって判断も変わってくると思いますので、どちらの方が良いのかよく考えてから判断されることをお勧めします。

首都圏相談室 室長 村上理絵

コロナ禍におけるレクリエーションの現状

コロナ禍で迎える2年目の夏ですが、老人ホームで行っているレクリエーションにも動きが出てきましたので最近の状況をお伝えしていこうと思います。

新型コロナウイルス感染症の終息が見えず、東京では連日1000人を超える感染状況ですが、老人ホームに入居されている方や介護スタッフへのワクチン接種は2回目を終えているところも増えてきました。

可能な限りレクリエーションを開催!?

昨年はこのコロナウイルスの感染力が未知のもので、老人ホーム側も入居者を守るために家族との面会や外部講師を招いたレクリエーションを取りやめていたところも多くありました。現在もほとんどの老人ホームで大なり小なりの制限はありますが、以前と比べてだいぶ活動内容が広がってきたと感じます。

老人ホームのレクリエーションは高齢者の日常生活動作(ADL)や生活の質(QOL)を向上させる目的があるため、老人ホーム側は出来る限りレクリエーションを開催しようと考えてくれています。

老人ホームの入居者は、日常生活においてなんらかの介護サポートが必要な方ですので、もともと外出や趣味活動が少ない傾向にあります。その上、新型コロナウイルス感染症予防によって外出する機会がめっきり減りました。そんなときの気軽な気分転換の手段がレクリエーションです。

楽しみや他の入居者とのコミュニケーションが取れる貴重な機会となっています。体操で大きく体を動かしたり、指先で細かい作業をすることや、脳トレや謎解きで頭を使うなど、心身共に機能維持を果たす重要な役割があります。

それでは、ここからいくつか実例と共に現状のレクリエーション内容を紹介していきたいと思います。

近所の公園や神社に散歩。外出で気分転換

老人ホームのレクリエーションにおいて、入居者やその家族から好評なのが、外出レクリエーションです。初詣やお花見、バスツアーや外食イベントなど、季節ごとのイベントに取り入れている老人ホームは多く、車椅子の方でも安心して参加できるように工夫されており、家族も同行したりと参加率が高いレクリエーションの一つです。しかし、昨今では、屋外であっても人が密集する場所や時間帯に大勢で参加する事が厳しくなってしまいました。入居者と介護スタッフの安全を守るためと分かっていても、やるせない気持ちになります。

ただ、最近は少しずつ変わってきました。近所の公園や神社に少人数で散歩に出かけたり、リハビリの一環で歩行訓練と称して機能訓練指導員と共に老人ホーム周辺を歩くなどしているところも出てきました。理学療法士などの機能訓練専任のスタッフが常駐している老人ホームや、入居の定員数が少ない小規模の老人ホームだからこそ出来ることだと思いますが、少なからず今までの老人ホームの中だけのレクリエーション活動よりも気分転換に繋がり、入居者のリハビリに対するモチベーション維持にも繋がっていると思います。

これを取り入れている、いくつかの老人ホームに話を伺ったところ、外出の機会を設けたことによって、入居者の表情が和らいだと感じているスタッフが多くいるようです。入居者からすれば、散歩をしながら機能訓練にも繋がっているので、普段は機能訓練に消極的な方も参加しやすいのではないでしょうか。もちろん、体調変化や感染予防には細心の注意を払っているので、外出先で飲食をする事や大勢が集まるところへは行けませんが、小人数・短時間・近場の外出という条件化で感染したという事例は今のところ聞きません。

オンラインレクリエーションも!

老人ホームの中で行うレクリエーションにも変化が出てきています。新型コロナウイルスが蔓延してから取り入れるところが多くなったのが、オンラインレクリエーションです。

オンラインレクリエーションとは、離れた場所とオンラインで画面を繋ぎ、音楽の演奏や社交ダンス・フラダンスなどを鑑賞したり、ヨガや体操をしたり、クイズに参加するなどのレクリエーションを指します。新たな取り組みとして、昨年秋ごろから今年の春先までトライアルで検証されていたのが、吉本興業やNTT東日本などが提供した≪笑い≫を届けるオンラインレクリエーションです。

レクリエーションの取り組みの中に≪笑い≫が入ることで、他者とのコミュニケーション力が向上し、脳が活性化され、ADLやQOLの向上にも繋がるのではないかと考えられています。オンラインであれば、映画鑑賞などの一方通行の配信ではなく、双方向のコミュニケーションが取れるのもメリットです。老人ホーム側にとっても、講師やボランティアの方を実際に呼ぶことによる感染リスクが軽減され、安全に楽しんでもらえるレクリエーションを提供できますし、レクリエーションを外部に依頼する事によって、介護スタッフの負担軽減にも繋がります。

レクリエーションは老人ホームの生活の中で大切なものですが、日々のメニューを考え、実行に移すのは介護スタッフですので外部委託が可能であれば、その分介護サービスの提供に専念できるのです。

オンライン観光などを取り入れている老人ホームもありますし、オンラインレクリエーションを提供している企業自体も増えてきていますので、オンラインレクリエーションは、これから活用の幅がどんどん広がっていくと思います。

コロナ禍で今まで普通に行うことができたレクリエーションですが、現状は外出イベントや大勢が密になるものは制限があります。しかし、そんな中でも、老人ホームやレクリエーションを企画している企業は今できるレクリエーションに活気を出そうと試行錯誤しながら取り組んでいます。これから老人ホームをお探しになる方も、すでにご検討されている方も、老人ホームが現在どんなレクリエーション活動を行っているかぜひ聞いてみてください。

首都圏相談室 室長 村上理絵

終活のすすめ その2

終活のすすめ その2

前回お話しした終活のすすめ「ステップ1」では、自分一人でできる終活についてお話しましたが、今回は「ステップ2」として、家族との話し合いが必要な終活、更に「ステップ3」として、専門家のサポートを必要とする終活などについてお話したいと思います。

「ステップ2」の終活は、家族との話し合いが必要なものです。

終末期医療やお葬式、お墓について考えるため、『ステップ2』の取り組みだけを「終活」ととらえるかたも多いのではないかと思います。

家族との話し合いが必要な理由は、万が一のときに実際に動いたり判断したりするのは自分自身ではなく家族だからです。

どうしても家族に直接言いづらいことがあれば、エンディングノート等を利用して自身の希望を書き残しておくと良いと思います。

介護や医療の方針、葬儀や埋葬の方法を決めるだけであれば、ひとりでもできると思います。

介護や終末期医療について話し合う

生きている間であれば、どのような介護や治療を受けたいかの希望を伝えることができます。

しかし、認知症になったり危篤状態になったりすると、自分自身で伝えることはできません。

万が一のときに備えて、どのような介護や治療を受けたいかを家族で話し合っておく必要があると思います。

たとえば、次のようなことを考えてはいかがでしょうか。

- 認知症で意思表示がうまくできなくなった場合。自身の財産で賄える範囲の手厚い介護サービスを受けたいか、介護保険で賄える範囲でよいのか。

- 財産の管理は誰に頼みたいか。

- 病状の回復の見込みがなく死期が迫っている場合(終末期医療について)。本人に意識がなければ、誰の意見を尊重すればよいか。回復の見込みがなくても延命処置をしてほしいのか、延命よりも苦痛を和らげることを優先してほしいのか。

本人に意識がない場合は、延命処置を行うかどうかは家族が決めなければなりません。一度延命処置を始めると、途中でやめることは困難です。延命処置によってかえって苦痛が長引く場合もあり、家族にとっては非常に重い決断になります。終末期医療の方針を話し合っておくことは、家族の負担を和らげることにもつながります。

葬儀について話し合う

葬儀については、いまではさまざまな選択肢があります。

生前お世話になった人を多数招いて盛大に執り行ってほしいのか、家族だけでよいのか、それとも葬儀そのものを行わないかを話し合っておきましょう。

葬儀をしてほしいのであれば、家族に負担をかけないように生前に葬祭業者に相談しておくことも一つの方法です。あわせて、お金(費用)の準備もしておくとよいでしょう。

このほか、万が一のときに知らせてほしい人の一覧表を作成しておくことも必要だと思います。

故人の交友関係を家族が知っていたとしても、連絡先まで把握できているケースは少ないと思います。

親戚同士であっても、改めて連絡するとなると連絡先がわからないこともあります。

埋葬について話し合う

埋葬についても、さまざまな選択肢があります。

多くの場合は、先祖代々のお墓に埋葬してもらうか、新たにお墓を建てて埋葬してもらうかが選択肢となります。

現在は、子供や孫に負担をかけたくないといった理由から、お墓を撤去して納骨堂に改葬する、いわゆる墓仕舞いをする人もいるようです。

これまでの習慣にとらわれない埋葬のあり方として、自然葬や海洋散骨を希望する人もいますが、家族の中には故人を偲ぶ場所があった方がよいと考える人もいます。

埋葬の方法は家族も交えて話し合っておくことが大切だと思います。

「ステップ3」専門家のサポートが必要な終活

「ステップ3」の終活は、遺言書の作成や相続税対策など専門家のサポートが必要と考えられるものです。

遺言書を作成する

遺言書は、遺産を誰にどれだけ渡すかといった財産に関する事項のほか、子供の認知など身分に関する事項を定める法的な書面です。法律で定められた方法で作成しなければ無効になります。遺言書で誰に何を継がせたいか意思表示をしておけば、相続人は遺言書に従って遺産を分け合うことになります。

特に次のようなケースではトラブルが起こりやすいため、遺言書を作成するようおすすめします。

- 子供のいない夫婦の場合

- 相続人になる人がいない場合

- 離婚歴があり前妻(前夫)の子供がいる場合

- 息子の妻や孫などに遺産を継がせたい場合

- 内縁の妻など親族以外の人に遺産を継がせたい場合

- 特定の相続人に多額の遺産を継がせたい場合

- 相続人どうしの仲が悪い場合

遺言書の形式には、自筆で書く自筆証書遺言と、公証人に作成してもらう公正証書遺言があります。自筆証書遺言は自分だけで作成できますが、法的な要件を満たさず無効になる例もあります。紛失や改ざんの恐れもあります。一方、公正証書遺言は作成に費用がかかりますが、無効になることはほとんどありません。

なお、『ステップ1』で触れた、エンディングノートは遺言書の代わりにはなりません。

いくら詳しく記載しても法的な効果はなく、あくまでも生前の気持ちを伝える補助的なものにすぎません。遺言書は書き方によって無効になったり、円満な相続のために遺したつもりが逆に内容によって相続人同士の争いの元となったりするケースもあります。

有効で、かつ争いのない遺言書を作成するために専門家のサポートを受けることをおすすめします。

相続税対策をする

相続税は高額になることもありますが、生前の対策で税額を抑えることができます。

相続税対策は、財産の価値を下げることなく税法上の評価額だけ下げることがポイントです。たとえば、手持ちの現金を不動産に組み替えたり、生命保険に加入したりといったことが考えられます。相続税対策については、多額の財産を動かすことになる、やり方によっては対策のつもりが逆に損をすることや税務調査の対象になりかねないといった点から、専門家である税理士のサポートが必要と言われています。

税務対策は相続税に強い税理士のサポートを受けて進めることを強くおすすめします。

まとめ

終活は定期的な見直しも必要です。終活は、一度しただけで終わるものではありません。人生の終わりを迎えるその時まで、定期的に見直すことも大切です。

一度身の回りのものを整理しても、月日が経てば物は増えてしまいます。財産の内容も変わっているかもしれません。

介護や医療の方針を決めたとしても、時間とともに考えが変わることも十分あり得ます。

たとえば誕生日や年始など、時期を決めてエンディングノートを書きなおすようにしてはいかがでしょうか。必要に応じて遺言書を書き直すことも必要だと思います。尚、遺言書が複数ある場合は、新しい日付のものが有効になります。

総務部 内藤克己