カテゴリー ≫ 介護

認知症高齢者を含む、多世代交流型のフリースクールを目指して

認知症高齢者を含む、多世代交流型のフリースクールを目指して

認知症高齢者との交流を通じて

新しい教育の場で新しい学びの場を提供

認知症高齢者数は2020年時点で約600万人、2025年には65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症を発症すると予測されています。

現在、国は高齢者に対するサービスと子育て支援の充実を優先順位の施策として挙げていますが、高齢者のサービスは厚生労働省、子育て支援は文部科学省と別の枠組みでサービスが提供されていることもあり、両者が結びついた交流の機会は少ないように思われます。

もちろん、高齢者施設の中には、併設されている保育園や、近隣の幼稚園などとの交流会や慰問会などのイベントを定期的に開催したり、近隣の小・中学校の体験学習の授業の受け入れを行っているケースもあります。

以前、私が携わっていたグループホームでも、利用者さんご自身の存在価値の再認識、意欲の向上などを目的に定期的に保育園児との交流会を実施していました。どの利用者さんも園児の顔を見ると普段は見せないような笑顔を見せてくれていました。園児にとっても高齢者と関わることで、高齢者をいたわる気持ちを学ぶ良い機会となっていたようです。

しかし、定期的な交流は行われていても、毎日の生活の中に子ども達いることが当たり前であるケースはまだまだ少ないようです。

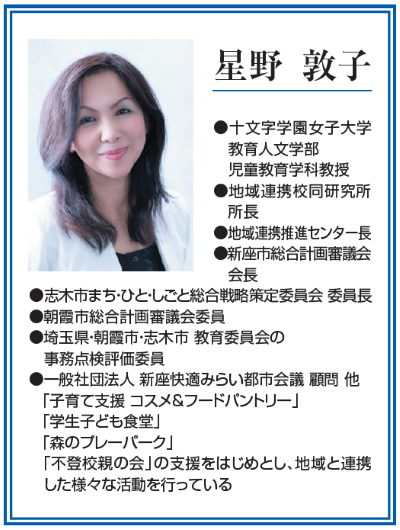

十文字学園女子大学の星野敦子教授は、地域連携共同研究所所長、地域連携推進センター長として、地域の方々の居場所づくりのための「森のプレーパーク」や、「子育て応援フード・コスメパントリー」、「不登校の親の会」の支援など様々な活動をされています。

その活動を通じた出会いをきっかけに、認知症専門のデイサービスに通う高齢者がイキイキと生活をされていることを知り、不登校の子ども達にも、認知症の高齢者にもプラスになればと、認知症高齢者を含む、多世代交流型のフリースクールの開校を目指しています。星野敦子教授に不登校の現状も含めお話しをお伺いしました。

フリースクールの数が足りず

不登校の小・中学生の居場所がない

今、不登校の子どもたちがとても増えていて、全国で約24万人の小・中学生が不登校です。コロナ禍が影響していることも考えられますが、私は、今の子どもと学校の仕組みが合わなくなり、ひずみが生じていることも原因のひとつであると思っています。そしてこれだけ多くの子どもたちがいるにもかかわらず、フリースクールの数は足りてはいません。

特に、小・中学生の不登校児童を受け入れるフリースクールの数が足りないこともあり、そのような子ども達の居場所がないことがとても問題になっています。例えば、小学校の1年生から不登校の子どももいますが、ママが働いていたら子どもは日中一人で家にいなければなりません。

このような状況の中で、保護者の方たちはとても苦しんでいます。子どもが不登校になったことに責任を感じて、ご自分を責めたり、相談する場がなく、つらい思いをしている方もたくさんいらっしゃいます。

認知症高齢者を含む、

多世代型交流のフリースクール

「不登校親の会」のママ達から色々な話を伺ううちに、この状況をどうにかするために、「私がフリースクールを立ち上げようか?」と考えるようになりました。

そんな時、以前からの友人であるNさんから「利用者さんが、住んでいたアパートが取り壊されることになり、有料老人ホームに入居することになってね、私のデイサービスに通うことができなくなったんだよ。そうすると今までと同じ介護流派でなくなるために本人が戸惑って一時的に混乱する場合多いので心配なんだ。私が、サービス付き高齢者住宅を作れば、その利用者さんはこれからも私のデイサービスに通いながら、これまでと同じペースで生活することができるのにと思ってね、このようなケースはこれからも起こりうるだろうから、サービス付き高齢者住宅を開設しようかと思っている」という話を聞きました。

その時「そうだ、高齢者住宅と同じ敷地内にフリースクールを作ろう」と思ったのです。Nさんは認知症の高齢者だけが利用するデイサービスを運営しています。そのデイサービスでは、利用者さんが献立を考え買い物に行き、利用者さんが料理を作る。元大工さんだった利用者さんが指導をして、棚や椅子を作るなどとてもユニークなことを行っています。認知症の高齢者との交流は、子ども達にとてもプラスになると思い、認知症高齢者を含む、多世代型交流のフリースクールの開校を目指すことにしたのです。

新しい教育の場で、新しい学びを作る

多世代の人達と交流を深め、関わりを持つことは子ども達だけではなく高齢者にとってもプラスになります。現に、大学構内を開放して開催している「森のプレーパーク」では、たまたま参加してくださった高齢者の方が、ベーゴマの名人だったり、餅つき名人だったりします。子ども達からは「凄いね、また教えて」と喜ばれ、名人たちはご自身の存在価値を再認識され誇らしそうです。

多世代型交流のフリースクールでは、同じ敷地内にある高齢者住宅にお住いの認知症高齢者の方々にご協力をいただき、一緒に調理を行ったり、DIYをしたりする体験学習も取り入れることができたら素晴らしいと思っています。

不登校は、誰にでも起こりうる現象です。多様化の進んだ社会において、一律的にならざるを得ない学校の制度とうまくかみ合わず、ちょっとしたきっかけで欠席が続くことが、長期欠席や不登校につながっています。感受性が強い子や個性的な子が多く、一人ひとりにあった指導をすることで素晴らしい能力を発揮する子どもたちが多いのではと感じています。

そんな素晴らしい子どもたちとともに新しい学びの場を作り、在籍校との連携も図りながら保護者の負担も学校の負担も少しでも減らしていけるような仕組みが望ましいと思っています。

認知症高齢者を含む、多世代型交流のフリースクールで、「一人ひとりにあったカリキュラムで、力を伸ばす教育」新しい教育の場で、新しい学びを作ることを目指して進んでまいります。

取材・文章:黒川玲子(株式会社ケー・アール・プランニング)

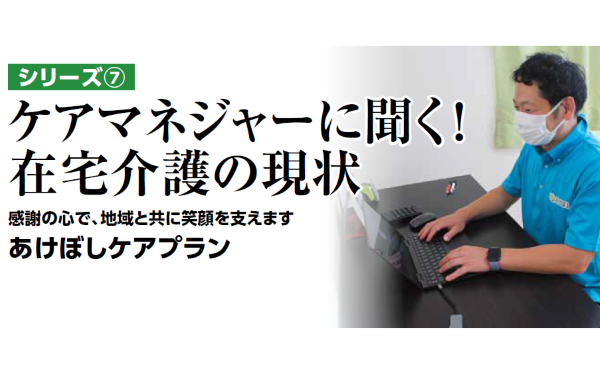

ケアマネジャーに聞く!在宅介護の現状「あけぼしケアプラン」

ケアマネジャーに聞く!在宅介護の現状

「あけぼしケアプラン」

感謝の心で、地域と共に笑顔を支えます

あけぼしケアプラン

在宅での生活を希望する利用者

「私が最期まで面倒を見ます」そう言い切るヘルパー

在宅で生活を続ける地域の高齢者のために、困難な事例であっても、ご本人のご希望をくみ取りながら日々業務にあたるケアマネジャー。

今月号では、さいたま市浦和区にある「あけぼしケアプラン」の、社会福祉士、主任介護支援員で管理者の奈良淳史さんにお話しを伺いました。

路上でうずくまり警察に保護

度重なる夜間の救急車の要請

身寄りがいなく独居で生活をされているA様の事例です。

90歳を超えるA様は、デイサービスと訪問介護を利用しながら生活をされています。最低限の身の回りのことはできますが、最近では1日中ベッドで寝ていることが多くなりました。

もともと外出がお好きなA様は、体調が良い日には外出をされます。しかし、必ずと言っていいほど途中で体力が尽き、道端に座りこんで動けなくなるため、何度も警察に保護されています。

また、様は心疾患をお持ちのため息苦しさを訴えることも多く、夜間息苦しくなると救急車を呼ぶことが多くありますが、いざ入院となると、病室で大声を出し暴れるため強制退院させられるという状況です。A様は身よりがいないため、警察に保護された場合も、駆け付けた救急隊からも私のところに連絡が入るような状況です。

独居での生活は難しい状況なのですが、A様は「どうしても家で生活をしたい」という強いご要望があります。しかし、最近ではお一人でかかりつけのクリニックに行くものの、「腰が痛い」と訴え待合室の床に寝ころび、クリニックからは苦情が入るほどです。

デイサービスの利用日ではない日に、タクシーを使ってデイサービスに行く、訪問診療や薬を届けてくれる日にいない、など周囲の方々にご迷惑をおかけする行動が増えています。

そこで、担当者会議を開き、各担当者とA様の今後について話し合い、このまま自宅での生活は危険が伴うことから「施設への入居」を目標にしました。しかし、ここで大きな壁が立ちはだかったのです。

「私が最期まで面倒を見ます」

そう言い切るヘルパーに周囲は困惑

A様には長年同じヘルパーがサービスに入っていて、そのヘルパーをとても信頼しています。

信頼関係が構築されていることは良いことなのですが、担当者会議で決めた「施設への入居」の目標に対し、後日ヘルパーから「私が最期まで責任をもって面倒を見ます。ですから、A様の在宅での生活を続けさせてほしい」という意見が出されたのです。

ヘルパーはこれまでにも、無料で通院の付き添いをする、サービスのない日にもA様の様子を見に行くなど、ケアプランにないことを行っていました。また、ヘルパーが体調がすぐれず、A様のご様子を見に行けないときには、ご自身の友人にお願いするほどです。

A様のお気持ちを尊重するヘルパーの気持ちは理解できます。しかし、ヘルパーは家族ではありませんし、家族にはなれません。無償とはいえ、介護保険では提供できないサービスまで行ってしまうことには疑問を感じます。もし、そのヘルパーが病気になりサービスに入れなくなった場合には、後任のヘルパーが同じことをできるはずもありません。

一度、ヘルパーステーションを変更し、他のヘルパーがサービスに入ったことがありましたが、新しいヘルパーをかたくなに拒否されました。ヘルパーのサービスが入らないと、A様は生活することができないため、やむなく、現在も元のヘルパーが入っています。

未だに解決策が見つかってはおりませんが、これからも、ご本人と各サービスの担当者と検討を重ねて良い方策を考えているところです。

キーパーソンが認知症になったことを受け入れられず、

暴力的になる

脳梗塞による麻痺があり、お母様と2人暮らしの50代B様の事例です。

これまで、B様の身の回りの世話はキーパーソンであるお母様がされていましたが、そのお母様が認知症を発症されたのです。

B様もお母様の様子が以前と違うことに気が付いてはいましたが、母親が認知症になったことを理解しようとはしてくださいません。以前からご自身の想い通りに事が運ばないと、暴言を吐く方でしたが、お母様の認知症を期にさらに暴言はエスカレートしていきました。

同じことを何度も言うお母様にイライラが募るB様は、レンタルしている4点杖で壁を叩くようになり、家中の壁は穴だらけになりました。数ヶ月の間に4点杖を14回も交換したほどです。次第にイライラは、お母様にも向けられるようになり、大声をだし暴力をふるうため警察が介入するほどになりました。

しばらく別々に生活していただくことをご提案

このままでは、お母様の身に危険が及ぶ可能性もあるため、日中だけでもお母様と離れる時間を作るためデイサービスをご提案しましたが、「あんな、老人しかいない場所へは行きたくない」との理由で拒否されました。

まだ50代というA様にとっては受け入れられない場所なのでしょう。今までお一人で生活した経験のないB様を日中一人にすることには不安もありましたが、お母様にはしばらくショートステイをご利用していただく事にしました。

しかし、お母様が認知症になってしまったことで、B様のキーパーソンがいなくなりました。そこで、B様の弟様にご相談させていただいたところ、「お母様の支援はするが、兄とはいっさい関わらない」とおっしゃいました。

今後は、お一人での生活となるB様ですので、これまで以上に支援が必要になるケースかもしれません。

取材、文書:黒川 玲子

(株式会社ケー・アール・プランニング)

医療ソーシャルワーカーに聞く~医療現場の現状~ 「医療法人健仁会 益子病院」

医療ソーシャルワーカーに聞く~医療現場の現状~

「医療法人健仁会 益子病院」

医療、保健、福祉で地域の健康長寿に貢献

医療法人健仁会 益子病院

コロナの影響で、転院の受け入れ先が見つからず

電話対応に追われる日々

医療機関において患者様やご家族の社会的問題を解決する医療ソーシャルワーカー。退院の調整や、医療費の相談、退院後に介護サービスが必要になった際の制度の説明など、医療と福祉をつなぐ存在です。

今回は、川口市をはじめ埼玉県南部の医療に貢献する、医療法人健仁会 益子病院の地域連携医療相談室の皆様にお話しを伺いました。

コロナ禍で、転院先を探すことが困難に

――コロナ禍で、医療機関で働く医師や看護師の方々が疲弊している様子がマスコミに取り上げられていますが、皆さんも大変だったのではないでしょうか?

そうですね。急性期病棟がコロナ対応病床として使用されている病院もあり、急性期の転院先を探すのにとても苦労しました。

コロナ禍前であれば、2〜3件の病院に連絡をすれば受け入れ先が決まったのですが、陽性者数がピークの時には20件以上の病院に連絡をしても受け入れ先が決まらない状態でした。

従来であれば、多少の呼吸苦や微熱があっても受け入れ先は決まりましたが、この時期は転院先を探すのに時間を取られました。ですから、とにかく受け入れ先を探すため、毎日電話をすることに必死で、他の業務ができず毎日残業をしている状態でした。

また、当院にも従来であれば搬送されないような遠方から救急搬送された患者さんもいらっしゃいました。地元の病院で受け入れてもらえず、範囲を広げて探しているうちに遠方になってしまったケースですね。

それ以外では、施設から入院された患者様の、退院日が決まり施設へお戻りになる場合でも、退院日直前に施設でコロナが発生し、しばらくお戻りになれないケースもありました。

陽性者数を表すグラフがありますが、そのグラフが高い位置にあると私達も忙しくなりました。最近はかなり落ち着いてはいますが、冬場高齢者の方は体調を崩すことも多く、インフルエンザの流行も懸念されているので、しばらくは気を抜けないですね。

面会ができないのなら退院したい

――コロナになって患者さんやご家族のご要望に変化はありましたか?

当院では、オンライン面会を行っておりますが、「実際に会えないと本人のご様子が分からない」と心配されるご家族からは「面会ができないのなら退院させてほしい」、というご要望が増えました。

私どもとしては、もう少しお身体の状態が安定してから退院して欲しいところですが、ご家族様の強いご要望がある場合は、当院の訪問診療や訪問看護と連携をとりご退院いただくケースが増えました。

また、退院後、施設へご入居される方からは、「面会ができる施設」というご要望が増えました。今までは、施設を選ぶ際のご希望としては、「家から近い」「一ヶ月の利用料」などでしたので、これもコロナ禍ならではのご要望だと思いました。

他には、コロナ禍でお仕事の収入が減ってしまったご家族からは、入院費をご心配されるため「早めに退院」をご希望されるケースもありました。

やっと探したご家族からの非情な一言

――ご本人以外にご家族と関わることが多いと思いますが、ご苦労されることも多いのではないでしょうか?

救急で入院された患者様のご家族に病状説明をしたく、ご家族に連絡を入れてもなかなか電話が繋がらず、やっと連絡がとれたものの「どうなっても構わないから安楽死をさせてくれ」とおっしゃられたことです。これまでどんな事情があったのかをはかり知ることはできませんが、とても驚きました。

様々な問題を抱えているご家族で、自宅には、介護認定を受けておらず、放置されたような状態の患者様の親御様が同居していました。その後、他のご家族と連絡が取れましたが、患者様も同居されていた親御様もお亡くなりになられ胸が痛むケースでした。

家に帰って元気にやっています

――最後に、このお仕事をしていて嬉しかったことをお聞かせください。

退院されたあと、外来にお越しになった患者様から「家に帰って元気にやってます」と言われることですね。

これからも、社会福祉の立場から患者様やその家族の方々の抱える問題の解決や調整を援助し、地域で安心して生活ができるようサポートいたします。

取材、文書:黒川 玲子

(株式会社ケー・アール・プランニング)

ケアマネジャーに聞く!在宅介護の現状

ケアマネジャーに聞く!在宅介護の現状

住み慣れた地域での生活が継続できるように支援します

医療生協さいたま生活協同組合

ケアセンターたかしな

困難な事例を抱えながらも日々、地域の要介護高齢者の生活を守るために奮闘されているケアマネジャー。

今回は、「人が人として大切にされる社会をめざし、保健・医療・介護の事業と運動を通して、様々な人たちと手をつなぎあい、平和とくらしを守り、健康で笑顔あるまちをつくります」を基本理念に、地域の安心の窓口として活躍されている医療生協さいたま生活協同組合「ケアセンターたかしな」の山本基子所長にお話しをお伺いしました。

極度の潔癖症とご本人が作ったルールに困惑するヘルパー

編:様々なご利用者様と関わってこられたと思いますが、今までで困難だった事例はありますか?

――85歳で要介護5、独居のA様の事例です。介護保険と障害の両方のサービスを活用し、朝・昼・夜に訪問介護をご利用されていました。早朝や夜遅くの時間帯にもサービスをご希望されるため、サービスを引き受けてくれる事業所があまりなく、ヘルパーステーションだけで、数十件の事業所と契約をしていました。

どのご利用者様にも、「こうして欲しい」というご要望はありますが、A様とご家族のご要望はかなり多く、しかも、A様とご家族が決めたルールに従ってほしいというというものでした。

極度の潔癖症で、室内でもマスクを2重に重ねて着用されていました。そして、ヘルパーがサービスに入る際には「玄関の外で、ほこりと花粉は入念に払い落したうえで、粘着テープですべてのほこりを落とし、手はアルコール消毒をすること」を望まれました。コロナ禍の今でこそ、サービスに入る前の手指消毒はあたり前ですが、コロナ禍前の頃でしたので、ヘルパーからは、手洗いだけではいけないのか?と、困惑の声が上がっていました。

また、エアコンの温度設定にもこだわりがあり、室内の温度と湿度に合わせての微調整をご希望されるため、エアコンの温度設定を何度も変更しなくてはならないケースもありました。しかし、娘様がサービス提供中に入室されると、「設定温度を変更するように」とA様とは違う指示を出されるのです。

もちろん介護保険のサービスをご利用いただいるのは、A様ですから、ヘルパーも私も、ご本人のご希望通りに温度設定をいたしますが、娘様は、ご自身の希望が通らないので暴言を吐くこともありました。

サービス提供中にはベランダの窓越しから娘様が監視

アパートにお一人で生活されていますが、同じアパートの隣のお部屋には娘様が住んでいます。お身体の調子が悪いようで、毎日お仕事はされていないご様子でした。娘様は大変、細かいところにまで気が付く方で、お母様以上に「こうして欲しい」のマイルールをお持ちの方です。過剰なほどの要求も多く、できることとできない事のご説明をさせていただきますが、なかなかご納得いただけない状況でした。

過剰な要求やマイルールの他に、ヘルパーが一番困ったことが、ヘルパーがサービスに入ると、娘様がベランダの窓越しからその様子を見ていることでした。そして、ご本人と娘様が決めた方法で行わないと、ヘルパーに対し暴言を吐くこともしばしばありました。

サービス提供中に娘様から監視されているような状況でしたので、「このままではサービスには入れない」と私に相談が入ることも度々ありました。こだわりが強く、どこまでもご自身が作ったルールに沿った支援方法でないと暴言を吐くご家族のため、ヘルパーも困惑する事例でした。

奥様の入院をきっかけに認知症を発症

奥様の入院がきっかけで、家族とも関係が疎遠になったB様の事例です。

B様の担当になったきかっけは「ヘルパーの資格を持っているので働かせてくれないか」と事業所を訪ねてこられたことでした。B様はヘルパーの資格をお持ちではありませんでしたが、お話し好きでちょっとお茶目な方でした。

当時B様は奥様とお二人で生活をされていましたが、奥様の入院をきっかけに独居となりましたので、洗濯、掃除などの生活援助のサービスを利用していただくことにいたしました。しかし、ヘルパーが入る時間にB様は外出されていることが多く、ほとんどサービスを利用されません。しかし、何か用事があると、「ちょっときてくれないか?」と連絡をしてくるのですが、お伺いすると昼間からビールを飲みほろ酔い状態です。

水の変わりにビールをのまれているようで、脱水になることが心配で「お水も飲みましょう」と机の上にご用意しても飲んではくださいません。お食事もきちんと召し上がっていないらしく、だんだん、歩行がおぼつかなくなり、認知症の症状も現れ始めてきました。

息子様と娘様が音信不通に

借家の更新時に必要な保証人が見つからない

このころからほとんど毎日外出されるようになりました。ヘルパーが来る日などをカレンダーに記載したり、「今日はヘルパーさんが来る日ですよ」と伝えても、出かけてしまいます。歩行がおぼつかないため、路上で転倒し救急搬送されることが何度もありました。

また、近隣の家の柿やみかんを無断で食べるため苦情が入る。ある時には、家のトイレが壊れたからとホテルに泊まり、お部屋で転倒し、起き上がれないから助けてくれと連絡があるなど、1日に何十回も連絡が入るようになりました。

このままお一人で生活を続けていくのは難しいと思い、ホームへの入居をおすすめいたしました。最初は拒否されていましたが、最終的には納得していただくことができました。しかし、また別の問題が発生したのです。これまで連絡が取れていた、息子様と娘様と連絡が取れなくなったのです。

その後、B様の知人の方を会し、やっと連絡がとれたものの、お父様とは一切関わりたくないとの返答でした。遠方に住むご親戚にも相談をいたしましたが、返事はNOでした。身元保証人がいなければホームに入居することはできません。

そして、同時期にお住いになっているマンションの契約更新がありましたが、保証人になってくださる方が見つかりません。このままではB様の生活する場所がなくなります。

そこで、緊急避難的に身元保証人がいなくても入居できるホームにご入居いただき、その間に成年後見人の手続きをすることにいたしました。

今後、独居で保証人になってくださる身内がいない高齢者は増えていくと思います。このような事例に素早く対応できるよう、今まで以上に様々な機関との連携を強化し、住み慣れた地域での生活が継続できるように支援いたします。

文:黒川 玲子

株式会社ケー・アール・プランニング:https://kurokawa-reiko.com/

有料老人ホームの入居相談者501人アンケート報告書(総括編)その2

有料老人ホームの入居相談者501人アンケート報告書(総括編)その2

☆以前のアンケート報告書はこちら☆

<前回の記事>

■有料老人ホームの入居相談者501人アンケート報告書 総括編(その1)

<501人アンケート 入居者編>

■有料老人ホームに対するみんかい入居相談者501人アンケートの報告書(その1)

■有料老人ホームに対するみんかい入居相談者501人アンケートの報告書(その2)

■有料老人ホームに対するみんかい入居相談者501人アンケートの報告書(その3)

■有料老人ホームに対するみんかい入居相談者501人アンケートの報告書(その4)

<501人アンケート 相談者編>

■有料老人ホームの入居相談者501人アンケート報告書 相談者編(その1)

■有料老人ホームの入居相談者501人アンケート報告書 相談者編(その2)

■有料老人ホームの入居相談者501人アンケート報告書 相談者編(その3)

■有料老人ホームの入居相談者501人アンケート報告書 相談者編(その4)

考察3

老人ホームに求めているニーズと老人ホームを探そうと思った理由に関する考察です。

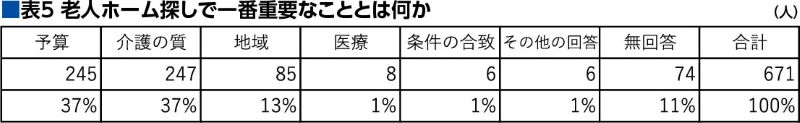

老人ホーム探しで一番重要なこととは何か?という質問に対し「予算」であるという回答が一番多く寄せられました。まさに、当たり前の結果です。考察2の通りです。次が「介護の質」に関することが漠然と重要であるという結果になっています。

まずは、この部分についてレポートを整理していかなければなりません。紹介センター業界の目線で言うと、多くの相談者の予算は、右肩下がりに下がり続けています。つまり、年々、予算の少ない人が増えているということになります。

ただし、この現象の中の一つには「みんかいだから」という固有の事情が含まれている可能性もあります。みんかいでは、他の紹介センターが毛嫌いする低予算の相談者であっても、見捨てることなく、相談対応をしています。これは、みんかい創業からの精神でもある「困っている人がいれば、助けなくてはならない」という文化があるからです。

しかし、一般論としては、次の2つの視点から、今後もこの低価格傾向が続くと考えることができると思います。一つは、介護保険事業が定着し、老人ホームというカテゴリーが大衆化してきた為、多くの高齢者を持つ子世代が、要介護状態の親の老人ホーム入居を検討することが不自然ではなくなったという視点です。

つまり、入居希望者の絶対数が増えています。当然、入居検討者が増えることで、潤沢な予算がある人ばかりではなくなる為、低価格帯を希望するニーズが高まっているということになっていきます。もう一つの視点は、高齢者自身の資産の劣化です。例えば、昔は大企業に長年勤務し定年を迎えると、多額の退職金を手にすることができました。

さらには、支給される年金もそれなりであった為、それらの資産を活用し老人ホームで生活する為の資金に充てるということが、けして無理なことではありませんでした。さらに、子供も兄弟姉妹が複数いるケースが多かった為、万一の時の親への支援も、一人の子供にかかる負担は分散していたはずです。

しかし、社会構造の変化により、多くの人は転職を複数回繰り返し、定年退職イコール退職金の獲得、という構図は弱まりつつあります。また、仮に退職金があったとしても、その額は、減りつつあります。さらに、子供も少なく、中には子供がいないケースも珍しくない為、子世代からの経済援助も期待できません。そのような背景から、今後も老人ホームの予算は、低価格志向が強まるのでは?と考えています。

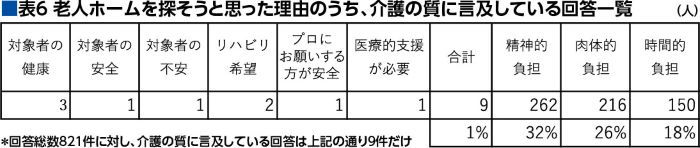

介護の質についてです。老人ホームに求めるニーズとして「介護の質」と回答した相談者が多くいました。前回の相談者レポートでも論じましたが、介護のことをよくわかっていない相談者の回答なので、ここでいう介護の質とは、介護事業者が認識している介護の質とは、多少違うと考えるべきだと思っています。

なぜなら、老人ホームを探そうと思った理由に関するアンケートを見る限り、介護の質に言及している回答は多くないからです。

ちなみに、探そうと思った理由のアンケートにおいて、介護の質に言及している回答は、「対象者の健康」「対象者の安全」「対象者の不安」「リハビリ希望」「プロにお願いする方が安全」「医療的支援が必要」などで、全体のわずか1%です。ちなみに、精神的負担の為が32%、肉体的負担の為が26%、時間的負担の為が18%になっています。

この“ホームを探そう”と思った時の3大理由は、家族側の理由です。したがって、この結果を見る限りでは、相談者が求めている介護の質とは、次のようなことだと考えるのが妥当ではないかと思います。

相談者が考える「介護の質」とは、介護支援の質自体の話ではなく、介護支援のメニューのことではないかと考えます。

例えば、当該介護支援サービスは、無料なのか有償なのかとか、入浴日は週何回あるのかとか、看護師は24時間常駐しているのか、と言ったことを指します。ちなみに、介護の質について言及する場合、看護師が配置されているかどうかではなく、その看護師は、どのような経験や実績を持ち、どの程度のスキルがあるのか、に言及しなければならないはずです。

さらに、拒否をされずにスムーズに受け入れてくれることや自分たちの都合やわがままを無条件で聞き入れてくれる寛容さのことも質として考えているのではないかと思います。老人ホーム評価の中で、今でも多くの老人ホームが、そしてケアマネジャーを含む多くの介護関係者は、「入居(利用)を断る老人ホーム(介護事業者)はダメなホームである」という思想があります。

これは、老人ホームに限らず、訪問介護であれ、通所介護であれ、なんであれ同じです。せっかくケアマネジャーから紹介してもらった利用者を事業者側の理屈で断った場合、2度とそのケアマネジャーからの紹介は得られないという思想は、けして珍しい思想ではありません。介護業界内では散見される思想です。

ちなみに、この思想は、一概に「良い」「悪い」を評価するものではありません。がしかし、多くの業界関係者は、利用者や入居者の利用や入居を断らない事業者は、良い事業者(実際は都合の良い事業者)であると評価をしていることは、介護あるあるだと思います。

今回のアンケートにある「介護の質」を重要視しているという回答の多くの部分は、実は、このような思想に由来しているものではないかと推察しています。そうであれば、多くのことに合点がいきます。「断らない介護」「入居者のリクエストに応える介護」。多くの老人ホームが他社との差別化の中であげているアピールポイントです。

【結論】

老人ホームを探している相談者の多くは、予算を重視して探しています。なお、予算は、右肩下がりに下がっていく可能性が高いので、低価格帯の老人ホームに対するニーズは増えていくとも考えます。

さらに、「介護の質」に言及している相談者は、多く存在していますが、相談者の言っている「介護の質」とは、介護支援の質のことではなく、介護支援の内容やメニューのことだと考えます。わがままを聞いてくれるホームが「介護の質の高いホーム」ということだと思います。

今回のレポートのまとめです。

老人ホーム探しの主役は実子です。実子が要介護状態の親に代わって探しています。

探しているホームの予算は、原則、親の資産の範囲内で探します。どうしてもというときには、実子が経済的な支援をします。

したがって、老人ホームは、入居対象者の経済事情に左右され、その事情により、地域が確定していきます。さらに、ホーム探しで一番重要なものとは何かという質問に対する回答で「介護の質」という回答が多く寄せられました。がしかし、今回のアンケート結果からは、介護の質が介護支援に対する具体的な質ではないこともわかりました。

相談者が重視している介護の質とは、介護支援サービスのメニューのことになります。したがって、これから老人ホームを探そうという方や自身が将来、老人ホームに入ろうと考えている方は、希望地域の価格感とその価格感で提供されるサービスメニューについて整理しておくことが重要だと言うことになります。

ただし、老人ホームのサービスの場合、その多くは、実際にそのメニューを「誰が実行してくれるのか」によって、サービスを受ける側の満足度は大きく変わります。

同じサービス内容のメニューであっても、関わる介護職員の質によって雲泥の差がありますが、この部分は、パンフレットなどの広告宣伝用ツールやインターネットの情報だけでは、まったくと言っていいほどわかりません。したがって、老人ホームを探す中で、この部分は重要だと考える方は、老人ホームの専門家に相談することも有益だと考えています。

みんかいでは、この501人アンケート結果を踏まえ、これからも、相談者の必要度に応じて、生身の相談員による相談体制を引き続き継続していきます。

有料老人ホームの入居相談者501人アンケート報告書 <完>

【お知らせです】

居宅介護支援事業者様、地域包括ケアセンター様、行政様などに対し、501人アンケートレポートに基づく「老人ホームの探し方講座」を企画しています。ちなみに、「老人ホームの選び方」ではありません。「探し方」です。

「選び方」とは、「探し方」を理解された方に対する次のステップアップ講座という理解をしています。

講座対象は、地域住民の皆さん、介護保険サービスを利用している高齢者やその家族の皆さんをはじめ、事業所の職員の方の研修などにも活用できると思います。

ご興味がある方は、みんかいコールセンターまでご連絡をいただくか、みんかいホームページ内にあるINFOメールにてご連絡をお願いします。原則、講座は対面で実施したいと考えておりますが、時勢を考え、オンライン方式でも承ります。

元気かいみんかい編集部

連絡先

Mail:info★minkai.jp

(メール送信の際は★を@に変えてください)

フリーダイヤル:0120-57-5950

有料老人ホームの入居相談者501人アンケート報告書(総括編)その1

有料老人ホームの入居相談者501人アンケート報告書(総括編)その1

☆以前のアンケート報告書はこちら☆

<501人アンケート 入居者編>

■有料老人ホームに対するみんかい入居相談者501人アンケートの報告書(その1)

■有料老人ホームに対するみんかい入居相談者501人アンケートの報告書(その2)

■有料老人ホームに対するみんかい入居相談者501人アンケートの報告書(その3)

■有料老人ホームに対するみんかい入居相談者501人アンケートの報告書(その4)

<501人アンケート 相談者編>

■有料老人ホームの入居相談者501人アンケート報告書 相談者編(その1)

■有料老人ホームの入居相談者501人アンケート報告書 相談者編(その2)

■有料老人ホームの入居相談者501人アンケート報告書 相談者編(その3)

今回は、アンケート第3弾として、前々回の入居対象者レポート、前回の相談者レポートの結果を踏まえ、「老人ホームに対する入居レポート」として、総括報告をしていきます。なお、今回、アンケートを実施し、その結果をレポートすることで、改めて以下の点について考えさせられました。

アンケート結果の振り返りです。

老人ホーム探しは、親のことを大切に考えている子世代にとっては、かなり重労働であり、探している人(みんかいを主語にした場合は相談者)にとっては、かなりのストレスになっているということがわかりました。

ただし、これは当社のような対面での面談方式を採用している紹介センターに、わざわざ相談に来る相談者に限った話なのかもしれません。昨今の社会情勢を踏まえれば、老人ホーム探しは、インターネットだけでも探すことは十分に可能です。

むしろ、たくさんのホームの情報を短時間で知りたいだけであれば、ネット検索の方が手っ取り早いと思います。したがって、そのような嗜好を持つ相談者の場合は、ネット検索の情報だけでホーム選びをしているはずです。

しかし、世の中には、そうではない人もたくさんいます。今回のアンケートは、みんかいの各相談室に、わざわざ相談に来た人を対象に実施しました。つまり、情報だけでは「決めることができない」という相談者が対象のアンケートです。そして、そのアンケート結果を確認しながら、レポート形式で整理している作業の中で、前記したような感想を私は持ちました。

みんかいが、昔からひたすら対面での相談にこだわる理由も、実はそこにあります。単に、老人ホームの情報だけなら、今の時代、ネットで十分です。しかし、中には、自分の今の考え方、つまり困った親に対する対応方法に対し、第3者にも「確認したい」という相談者もいると思います。

さらには、自分の考え方はこうだが、他の人はどう考えているのだろうか?他の家族も自分たちと同じように考え、行動しているのだろうか?ということが気になる相談者もいるようです。ある意味、当たり前の感覚だと考えます。

なぜなら、多くの相談者の場合、親の老人ホームを探すという行為は、初めての経験だからです。しかもです。その探した老人ホームは、自分が入居するわけではありません。多くは、自分の親が入居するのです。

冷静に考えてみればわかるはずです。親の年金は、毎月15万円。希望地域に15万円で生活ができる老人ホームはありません。そして、良さそうだなと感じた老人ホームは18万円です。さあ、どうしましょうか?

諦めて、15万円で生活ができるホームを他の地域で探しますか?兄弟がいれば、兄弟で相談し、差額の3万円を兄弟で負担しますか?もし、兄弟がいなければ、どうするのでしょうか?自分の配偶者に相談の上、3万円を毎月親のために自身の家計から捻出しても構わないかどうかを確認しますか?もし、あなたが専業主婦だった場合、ご主人に了解を取らなければならないケースになるのでしょうか?などなど。

親の老人ホーム入居をめぐる相談者の心模様は様々です。が、共通していることは何なのか?いずれにしても、相談者にとっては、実に厄介な問題であるということなのです。何も、お金の話だけではありません。心情的、時間的な様々な問題が降って湧いてきます。しかも、それでなくても、様々なことが起きる忙しい日常生活の中でこの問題は起きています。

今回のアンケート結果からは、もちろん、今、述べたことは、直接的には見えてきません。しかし、アンケート結果を何度も確認し、レポートを作成する為にデータを見ていくと、私には、データからこのような相談者の葛藤が見えてきます。

介護の基本は「声なき声に耳を傾けること」。だから、介護の場合、よく「きく」とは、「聞く」ではなく「聴く」なのだと、はるか遠い昔、私は先輩の介護職員からそう教わりました。

みんかいに相談に来られるすべての相談者が担いでいる肩の荷物が、少しでも軽くなるように、どんよりとした相談者の心に、少しでも明るい日が差し、たとえ一時的であったとしても、安らぎの中で時間を過ごせるようにと。

この実践が、みんかいの対面式相談体制の意義だと考えております。

今回のアンケート調査に関わる一連の業務を通して、これからも、しっかりと対面での相談業務を続けていくことの必要性を改めて痛感しているところです。

考察1

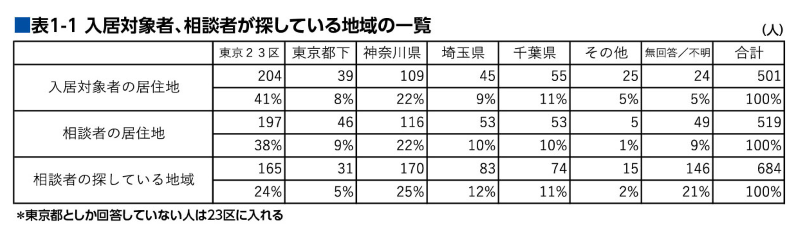

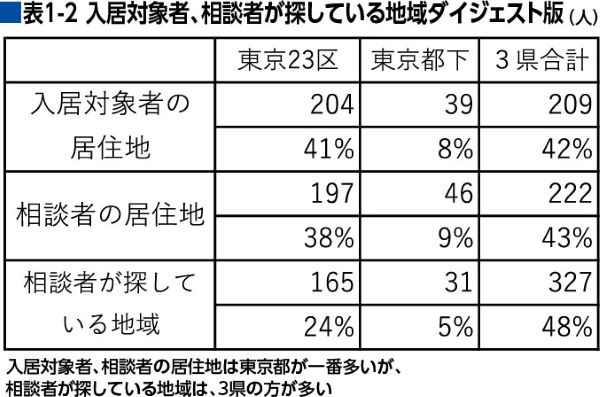

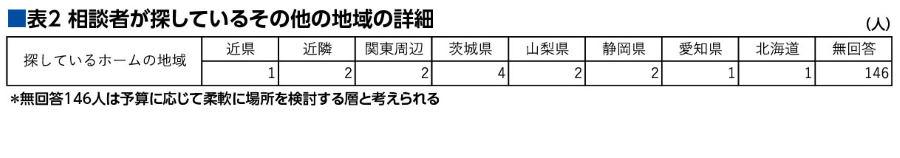

入居対象者と相談者と探しているホームの所在地の関係に関する考察です。

東京23区は、多くの入居対象者の居住地になっています。しかし、相談者が23区内を希望地として探しているかというと、その多くは、23区以外で探していることがわかりました。つまり、23区内に居住している多くの高齢者は、23区以外の地域に存する老人ホームに入居することになるということになります。

理由は何なのでしょうか?一つは、相談者である子世代にとって、都合の良い市区町村に存する老人ホームへ入居するという理由です。例えば、子世代の自宅の近くであるとか、勤務先の近くであるとかという具合です。

もう一つは、入居対象者の資産状況によって、支払い可能な市区町村を探して入居するという理由です。例えば、東京都新宿区に居住している入居対象者がいるとします。年金が毎月15万円しかなく、その他、主だった資産がないような場合、毎月15万円の年金額で入居生活が可能な市区町村を探すということになります。

東京都下エリアの場合も、23区ほど顕著ではありませんが、入居対象者の人数が、相談者が希望地として都下を探している人数を上回っています。つまり、都下以外の地域で探している相談者の方が多いという結果になりました。

なお、東京23区と都下との違いは、23区の場合、居住地としては、入居対象者の方が相談者よりも多かったのに対し、都下の場合は、相談者の方が多いという点です。つまり、東京都下地域では、23区と比較して、入居対象者の自宅付近で探す傾向が強いということになります。

次に周辺エリアをみてみます。神奈川県、埼玉県、千葉県は、共に、入居対象者、相談者居住地よりも、圧倒的に相談者が希望地として探しているエリアであるということがわかりました。つまり、首都圏3県は、東京都とは「真逆の立場にある」ということです。

神奈川県、埼玉県、千葉県の老人ホームは、東京都に居住している入居対象者の受け入れ対象地になっています。

東京都から放射線状に鉄道、道路が3県に対し伸びています。その交通網を考慮し、理想を言えば、東京都内で完結したいところですが、予算に合わせ、ある人は北に、ある人は南に、ある人は東に、という具合に足を伸ばし、予算にあった周辺地域のホームを探しているということだと考えます。

つまり、本アンケートは、多くの関係者がそうみていた仮説を、立証してみせたということだと考えています。

【結論】

東京都居住の入居対象者のかなりの部分は、近隣県に存する老人ホームに入居するという実態がわかりました。理由は、相談者などキーパーソンの居住地に引き寄せられることと、考察2で詳しく触れますが、近隣3県は、東京都内よりも比較的料金が安い為、入居対象者の資産内で賄うことができるからです。

考察2

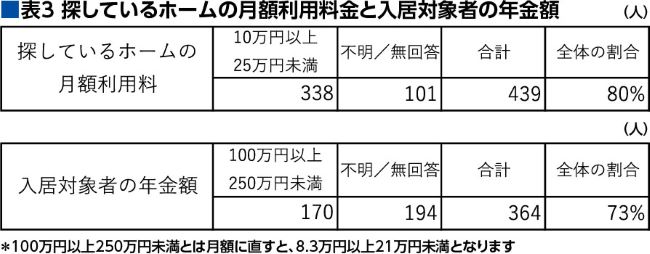

入居対象者の資産と相談者が探しているホームの予算に関する考察です。

入居対象者の年金額は、100万円以上250万円未満がボリュームゾーンであることは前回のレポートでも報告いたしました。年金額を月額に変換すると、8・3万円から21万円になります。全体の34%です。

次に、相談者が探している老人ホームの月額利用料金のボリュームゾーンは、前回報告の通り10万円以上25万円未満という結果が出ています。これは全体の61%です。この2つの数値に対し「不明」「無回答」の数値をボリュームゾーンの人たちだと仮定すると、年金は73%、月額利用料は、80%になります。

私の推論は、各々の「不明」「無回答」と回答した多くの相談者の実態は、ボリュームゾーン内の範囲にいるのではないかと考えています。つまり、ただ、具体的な数値を把握していないだけなのではないか、知らされていないだけなのではないか、ということになります。

多くの家族のケースでは、老人ホームに入居するための費用負担は、入居対象者の負担可能限度額内で検討をしています。

相談者に確認した次の回答を併せてみていきましょう。それは、老人ホームに入居するための費用は誰が負担をしますか?という質問に対する回答です。57%の相談者が、入居対象者が負担すると回答しました。これに「相談者と入居対象者が協力して」という回答を加えると、全体の70%になります。

年金のボリュームゾーンが全体の73%、月額利用料のボリュームゾーンが80%です。つまり、多くのケースでは、入居対象者の負担限度の範囲内で老人ホーム入居を検討しているということになります。

私たちは、相談業務を通して、次のような場面に立ち合います。入居対象者の資産がこれだけしかないので、この範囲の中でホームを探してください、という場面です。そしてその結果、東京に住んでいる入居対象者は、群馬県とか栃木県などの地方の都市にある老人ホームに入居していくことになります。

もちろん、これは仕方がないことです。限られた予算と時間の中で探さなければならないからです。誰もこの現象を非難することはできません。

言ってみれば、老人ホーム入居とは、入居し費用を負担する人と探す人との共同作業です。しかし、見方を変えれば、自分が入居するホームを自分では探さないということでもあります。入居対象者の立場で見た場合、人が探してきたホームに強制的に入居を命じられ、その費用は自分の年金振り込み口座から引き落としになります。

ここが、老人ホームに対する誤解や偏見が生まれる所以なのかもしれません。

多くの老人ホームを探している相談者は、当たり前ですが、限られた予算と時間の中で、最大限の努力をしているはずです。ちなみに、多くの相談者は、入居対象者の実子です。自分の責任において、親のために老人ホームを探しています。

そして、忘れてはならないことは、多くの相談者にも家族がいて、家族の生活があるという点です。仕事を持ち、学校に通い、自分たちの日常生活を維持していかなければなりません。その中で、親の老人ホームを探すという行動をしなければならないことは、想像以上に大変な行動であるということがわかります。

さらに、老人ホーム探しは、多くの人にとっては初めての行為です。まれに、老人ホーム探しに関わったのは、今回で3人目です、という人に出くわしますが、例外中の例外です。

やり慣れないことを手探りでやり、自分たちの生活も考えなくてはならないこと。自分の親のこととは言え、かなりのストレスだと想像することができます。人によっては、仕事が手につかないとか、家庭をうまく運営できないと言った事態に陥ることもあるのではないでしょうか。

【結論】

老人ホームの入居費用は、原則、入居対象者が負担します。また、中には、足りない部分を相談者(子世代)が負担するケースがあります。

したがって、老人ホームへ入居を考えている方は、今から、その為に必要な費用を把握し、自力で準備をしておくことが重要になります。その為には、「年金」「預貯金」「保険」などの金融資産をはじめ、所有不動産(持ち家)や有価証券などの価値を把握するなど、日頃より自身の「総資産総額」を確認しておくことが重要です。

さらに、子供がいるケースでは、親孝行の子供になるように教育をしていくことも高齢期のリスクヘッジとしては重要なのではないでしょうか。

元気かいみんかい編集部

(その2へ続く)

有料老人ホームの入居相談者501人アンケート報告書 相談者編 (その4)

有料老人ホームの入居相談者501人アンケート報告書 相談者編 (その4)

7.老人ホームへの入居時期についてです

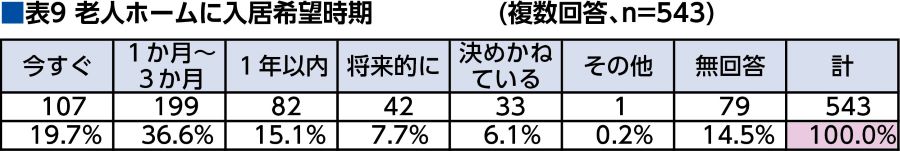

3ヶ月以内が199人、今すぐの107人を入れると、56%の相談者が3ヶ月以内に入居を希望していることがわかります。

また、決めかねている人、迷っている人が複数名いる為、一部の回答者は複数回答になっています。このデーターからわかることは、相談者の多くは、入居対象者のホーム入居に対し、迷いに迷い、または、我慢に我慢を重ね、その上で「ホームを探す」という行動に移る傾向が強いということだと考えます。

我々のような紹介センター側の立場だけで考えた場合、我々の前行程までの相談者の心模様までは計り知ることはできません。がしかし、少なくとも相談に来た相談者は、3ヶ月以内に入居対象者のホーム入居を希望しているという事実だけはわかります。

したがって、弊社に相談に来た時点では、6割弱の相談者は、どこかの老人ホームに入居するという前提の相談になっているということだと考えます。

8.老人ホーム探しで一番重要なこととは何か

予算と介護の質がダントツで重要だという結論に至りました。

当たり前といえば当たり前の話ですが、このアンケート結果に正直疑問を感じています。少し詳しく話をしていきます。予算が重要であるということは、その通りです。解説をする必要はないと思います。

問題なのは、「介護の質が重要」という回答が多かったという点です。

何が疑問なのかというと、相談者の多くは、老人ホームのことを熟知していません。というよりも、全く理解していない人もたくさん相談にきます。もちろん、それで良いと思います。相談をいただき、必要な知識や教養は、みんかい側で提供するので、その上で、自分にとって最適なホームを選んでくれれば良いと思っています。

つまり、私は、老人ホームの介護の質に言及できるだけの知識がないにも関わらず、介護の質が重要だと回答しているということは、おそらく、自分にとって都合の良い介護体制、介護支援をしてくれているかどうかであるということだと推察します。したがって、本レポートでは、この視点で「介護の質」について話を進めていきたいと思います。

多くの相談者にとって、介護の質が高い、良好である、というホームとは、自分の希望に即したサービスや支援をしてくれるホームであるということです。人によっては、無料で受診同行をホーム側がやってくれると「便利だ」とか、24時間365日看護師が常駐していると「ありがたい」とかということではないでしょうか?

厳密にいえば、これは介護の質ではありません。単なるホームの運営方針です。つまり、相談者のホーム選びは、ホームの運営方針をよく理解した上で決定することが重要ではないか、ということがわかります。

その他の重要点は「表」の通りです。なお地域に対し、多少の重要度があることも理解できますが、予算内に納まるのであれば、多少遠くても、地域については我慢することができるということだと思います。

9.ホーム入居の費用負担は誰がしますか?

やはり、圧倒的に入居対象者本人の負担でやっていくことがわかります。対象者単独で費用を負担するというケースは、全体の57%、322人です。

しかし、「相談者が負担」「対象者と協力して相談者が負担する」とする人が143人、全体の25%になります。ここで、次のデーターをもう一度確認しておく必要があります。それは入居対象者の年金額です。

前回(VOL.6P14-15記載)のレポートによると年金受給額は、年間100万円から250万円がボリュームゾーンでした。そして、100万円未満が17%、100万円から200万円が22%、200万円から300万円が17%で、全体の56%を占めています。なお、300万円以上の年金受給者も全体の6%程度存在しています。

次に預貯金額です。ボリュームゾーンをどこにするかは難しい選択になりますが、1,000万円以上が数値的には一番多く、83人、全体の17%です。次に500万円以上の対象者が36人全体の7%です。

前回のレポートでも触れましたが、不明、無回答が50%以上を占める為、実態をどこまで反映しているかはわかりません。しかし、この不明や無回答が多いと言う事実も踏まえて現実の話として理解しなければなりません。

年金のボリュームゾーンを月額に直すと8万円から20万円になります。さらに、探している老人ホームの予算ですが、それは前に記載したとおりボリュームゾーンは、15万円から20万円なので、なんとなく一致していると判断します。

さらに、入居金に関する予算感が少ない理由は、入居対象者の預貯金額に左右されるケースが強く、さらに入居対象者の負担で老人ホーム入居を考えているケースが多いということからもストーリーは成り立ちます。

老人ホームへの入居基準は、このアンケートから見た場合、入居対象者本人の財力に大きく起因するとの結論で良いのではないでしょうか。

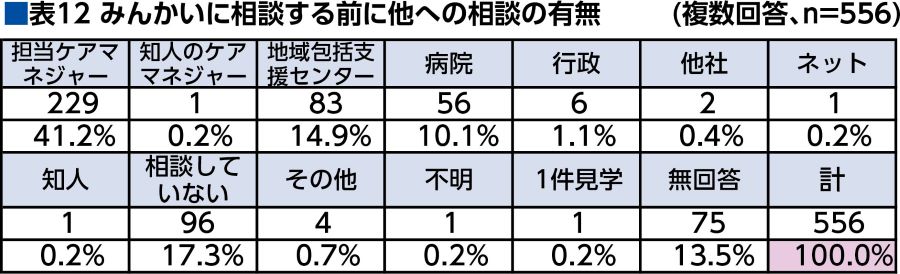

10.老人ホームへの入居に対し、まずは、どこに相談しましたか?

担当のケアマネジャーに相談したというケースが230人、全体の41%になります。半数近くの相談者が入居対象者のケアマネジャーに相談していることがわかります。

ただし、この結果は、みんかい相談者に対する調査であることをもって、当然といえば当然です。なお、要介護高齢者のケアプランを作るというケアマネジャーの仕事を考えた場合、もう少し多くても良かったのではないかと思います。

次に多い相談相手が、実は「相談していない」という回答でした。96名、全体の17%です。次に「地域包括」「病院」と続きます。

一番興味深い結果は、なんといっても「相談していない」という相談者の行動です。この「相談していない」はネット上の検索エンジンなどで老人ホームの検索をした上で、みんかいに相談に来ているということではないかと推察しています。

みんかいの立場で考えた場合、老人ホームへの入居を検討している方が、いの一番にみんかいに相談してくれるということは、大変ありがたいことだと思います。が、その真相は、本アンケートではわかりません。ここは非常に興味があるところです。

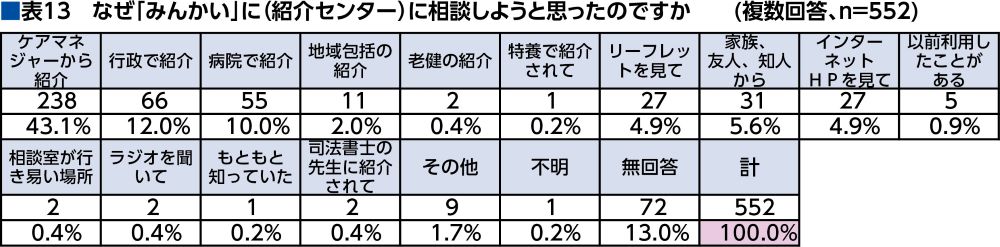

11.なぜ、みんかいに相談しようと思ったのでしょうか

これもみんかいの活動を考えた場合、当たり前と言えば当たり前なのですが、ケアマネジャーから紹介を受けたという相談者が238人、全体の43%になります。次に、行政で紹介されたが66人、病院で紹介されたが55人になります。

みんかいでは、創業当時から、経路先営業に力を入れてきている為、このような結果になったと考えています。また、「リーフレットを見て」「地域包括の紹介」「老健の紹介」「特養の紹介」「司法書士の紹介」などは、すべて営業経路先からの紹介ということで整理することができます。402人からそう回答をいただきました。

無回答が72人、13%存在します。相談動機の経路を無回答にする合理的な理由が見当たりませんが、アンケート自体、面倒だったのではないかと推察します。

「インターネット、ホームページを見て」という人が、27人、全体の5%しか存在しません。営業経路先からの紹介が73%に達するのとは正反対に、極めて少ない結果になりました。これも、みんかいならではの結果ではないかと捉えています。

今後は、この部分に対しても営業を強化し、バランスよく多方面から相談案件を獲得できるように企業努力をしていく必要があると感じています。

次回レポートでは、総括をお届けします。

(501人アンケート相談者編 おわり)

☆こちらもぜひご覧ください☆

<501人アンケート 相談者編>

■有料老人ホームの入居相談者501人アンケート報告書 相談者編(その1)

■有料老人ホームの入居相談者501人アンケート報告書 相談者編(その2)

■有料老人ホームの入居相談者501人アンケート報告書 相談者編(その3)

<501人アンケート 入居者編>

■有料老人ホームに対するみんかい入居相談者501人アンケートの報告書(その1)

■有料老人ホームに対するみんかい入居相談者501人アンケートの報告書(その2)

■有料老人ホームに対するみんかい入居相談者501人アンケートの報告書(その3)

■有料老人ホームに対するみんかい入居相談者501人アンケートの報告書(その4)

有料老人ホームの入居相談者501人アンケート報告書 相談者編 (その3)

有料老人ホームの入居相談者501人アンケート報告書 相談者編(その3)

5.老人ホームの入居金額についてです

なんといっても、入居金は0円という希望が一番多く、166人、全体の31%になります。

これに100万円未満までとする111人を加えると、全体の52%になる為、総論としては、入居金は100万円以下を希望している相談者が多いということがわかります。

ちなみに1,000万円以上の予算を持っている人は、11人、全体のわずか2%です。ただし、無回答が176人、全体の33%もいる為、この無回答をどう解釈するかで、予算感は変わっていきます。

私の肌感覚でいうのであれば、入居金に関し、無回答という人は「0円が望ましい」と考えている人ではないかと推察します。もし、そうだとするなら、入居金に対する相談者、つまり、利用者側の正直な気持ちは、「入居金などは払いたくない」ということだと推察することができます。

少し専門的な視点から考えてみます。入居金が0円ということは、当然、“初期償却費”も0円ということを意味します。これは、老人ホーム運営における事業収支に関し、少なからず影響を及ぼす要因です。

つまり、入居金制度が成立しているということが、多くの老人ホームの運営を維持してくことができるということなので、入居金制度に対し相談者の嗜好が弱くなったり、否定的になったり、さらには、払いたくても経済的に支払いが困難になったりすると、老人ホーム経営にとってネガティブな感が発生します。

さらに、入居金に関し、次のような考え方が成り立つのではないかと考えます。

今回の調査では、調査対象ではない為、その論拠を示すことはできませんが、入居対象者が多額の資産を持っているケースでは、入居金は子世代にとって、必ずしも否定的な要素ではありません。

というよりも、むしろ歓迎される側面もあるのではないかと考えます。特に、高額な入居金を必要とする高級ホームの場合、老人ホームに入居するという行為を通して、親名義の預貯金や株券をホームの入居金として顕在化させることが可能になります。この行為により、親の資産状況を今までの憶測から、ある程度の確定事項に変え、資産を見える化できるという効果がでてきます。

このことは、多くの家族の中で、なかなか解決できていない「お金の話」、つまり子世代にとっては、自分の父親、母親は、いったい、どのくらいの金銭を持っているのだろうか?という永遠の疑問に対し、一定の回答を与えてくれるものです。

老人ホームの話は、“実はお金の話である”と私は、そう考えていますが、このお金の話に対し、高級ホームの入居金制度は、一定のレベルで回答を与えてくれるものとして、役割があるのではないかと考えることができると思います。

6.老人ホームを探すに至った動機についてです

老人ホームを探す一番多い動機は、「精神的負担」です。262人、全体の32%を占めます。

次が「肉体的負担」で216人です。さらに「時間的負担」は150人と続きます。金銭的負担が入居動機になっている人も42人いるようです。本アンケートは、複数回答のため、「精神的負担」と「肉体的負担」の両方を負担だとして申告している人がいます。

つまり、このアンケート結果で分かったことは、相談者の多くは、精神的、肉体的、時間的な負担に対し、在宅介護の限界を感じ、老人ホームへの入居を検討しているということがわかります。

相談者の立場で考えた場合、要介護状態になっている入居対象者に対し、24時間365日、常に、頭から離れないで気にし続けていかなければならなかったり、それを事由に他の家族に気を遣い続けなければならなかったり、さらには、それが事由で、自分の生活や行動に制約がかかったりと、気が重くなったり、常時、不安や心配があったりと、気力が消耗、精神的に追い込まれていく相談者が多いということも分かります。

また、肉体的な負担とは、入居対象者に関する在宅での介護に対し、主たる介護者を相談者が担い、肉体的に疲弊しているということです。特に、入居対象者と同居しているケースでは、この傾向が強いのではないかと推察します。

その他の回答について、詳しくみていきたいと思います。

まず、予防や将来に対する不安を動機にしているケースが、各々少数意見ではありますが散見しています。

例えば「入居対象者の不安」「入居対象者、家族の為」「身動きがとれる前に入居希望」「入居対象者と遠方の為」「入居対象者の健康」「将来の為」「独居継続困難」「在宅介護困難」「主治医にすすめられて」「老々介護のため」「入居対象者の安全、回復」「プロの方にお願いする方が安心」「生活が心配」「家族の為」などです。

このような生の意見を聞くと、相談者の“そこはかとない不安感”が伝わってきます。漠然とした不安や心配事が、まるで波のように、時には強く、時には弱く、押したり引いたりを繰り返し、徐々に決断をしていく方向に寄っていくのではないでしょうか?

「老人ホームへ入居を検討」「いやまだ早いのでは」「老人ホームしかない」というような思考を繰り返し、最終的に老人ホームに入居するという結論になります。改めて、我々は、この部分にもっと耳を傾けることの必要性、この部分に時間をかけて一緒に考えていくことの重要性を痛感しなければなりません。

がしかし、今の制度下では、この部分に民間企業が時間をかけて対応することには限界があることも事実です。長生きが喜ばれない社会。自分のことは自分で解決をしていくこと。各自の自己責任が求められているように感じます。

また、入居動機で「入居対象者の希望」としている方が12人存在します。本人が老人ホーム入居を望んでいるということです。望んでいる本当の理由は、今回のアンケート調査ではわかりませんが、中には家族には迷惑をかけたくないとか、家族が自分の為に犠牲になるのは嫌だという理由で、消極的なホーム入居希望になっている可能性も否定できません。

「住宅事情」が6人います。これも推測ですが、例えば、広い一戸建てに一人で住んでいるとか、エレベーターの無い団地の5階に住んでいるとか、物理的な課題に対するものに起因する動機ではないかと推察します。

「退去先、退院先」が動機になっている相談者がいます。病院からの退院催促、他の介護系住宅から“この状態の人は、うちでは面倒を見ることはできません“ということだと思います。私の経験上、多いケースとしては、医療処置が常時必要になったので、その対応が可能な施設に引っ越してください、というケースがあります。

「リハビリ希望」という動機が2人います。対象者または相談者の希望で積極的なリハビリを受けて「元気になりたい」「歩けるようになりたい」というニーズです。多くの介護施設では、とってつけたような”なんちゃってリハビリ“は、提供しているのですが、利用者の期待に応えるようなリハビリを提供している施設は少数派です。

当たり前の話ですが、介護保険制度の枠の中だけで、リハビリ施術をするということ自体に無理があるということの理解が必要です。この部分については、事業所側の努力というよりも、制度自体の見直しをしたり、制度の説明を要介護認定時にしっかりとするなどして、過度な期待をさせないという現実的な利用者教育をするなど手を打たなければならないと考えています。

「入居対象者の負担」が動機になっている方が3人います。長生きリスクのことではないかと推察します。想定より長く生きてしまった為、預貯金が底をつき、年金などの収入などで賄える低額ホームに転ホームを余儀なくされるというケースは、一定数存在しています。私も、かつて子世代の事業の失敗により、高級ホームから入居対象者の年金内で賄えるホーム探しのお手伝いをしたことがあります。

「特養までのつなぎ」という動機の方がいます。非常に正直な相談者だと思います。実際、有料老人ホームに入居している入居者の多くは、“特養待機組”ということになっています。

少々手厳しい表現になりますが、現実から考えた場合、このような表現の仕方が則しているように思います。つまり要介護1または2の有料老人ホームに入居している要介護高齢者が、要介護3以上に育った場合、その時点で特養ホームから「お誘い」を受けることが多々あります。

もちろん、多くは、家族が特養に申し込んでいるからです。そして、一定の要介護高齢者は、この誘いに乗って特養ホームに転ホームをしていきます。この現象は、昔からある現象です。私の経験でも、何度かこの現象を目にしましたが、家族の立場としては、経済的な理由で長い間、有料老人ホームに入れておくことができない為、長期戦になった場合、特養の入居要件を満たした場合、比較的費用負担が低い特養への転ホームを希望することは理解できる話です。

最後に無回答が74人おります。この無回答がどのような意思表示をしているのかはわかりませんが、老人ホームを探さなければならないというストレスに対し、無言の抵抗、なんでこんなことを自分がしなければならないのかという気持ちの表れではないかとも解釈することができます。

この項目の最後に、次のような動機を持っていた相談者がいたことを記しておきたいと思います。「今なら、母親を自分やご主人、子供達が嫌いにならないで済むから」という動機です。

自分の母親が認知症になり、下の始末が上手くいかなくなってしまいました。同居している家族も、その事実に気がつき始め、「おかしいな」から「汚いな」に変わり始めています。このまま在宅生活を継続することは、可能は可能でしたが、最終的な結末は、迷惑な存在と疎まれるのが関の山、火を見るよりも明らかでした。

そこで、この相談者は、今なら母親を嫌いにならないでホームに送り出せる。そうすれば、家族は母親に会いにホームに行ってくれははずだと考え、おばあちゃんが家族から孤立無縁にならないようにするための方法論として、老人ホームへの入居を考えたといいます。

このことを、どう考えればよいのでしょうか?

賛否はあると思いますが、私はこの相談者の気持ちを理解することができます。配偶者や子供たちが自分と同じ気持ちで自分の母親に接してくれるわけではありません。温度差があるのは仕方がないことです。

(つづく)

<501人アンケート 相談者編>

■有料老人ホームの入居相談者501人アンケート報告書 相談者編(その1)

■有料老人ホームの入居相談者501人アンケート報告書 相談者編(その2)

<501人アンケート 入居者編>

■有料老人ホームに対するみんかい入居相談者501人アンケートの報告書(その1)

■有料老人ホームに対するみんかい入居相談者501人アンケートの報告書(その2)

■有料老人ホームに対するみんかい入居相談者501人アンケートの報告書(その3)

■有料老人ホームに対するみんかい入居相談者501人アンケートの報告書(その4)

有料老人ホームの入居相談者501人アンケート報告書 相談者編(その2)

有料老人ホームの入居相談者501人アンケート報告書 相談者編 (その2)

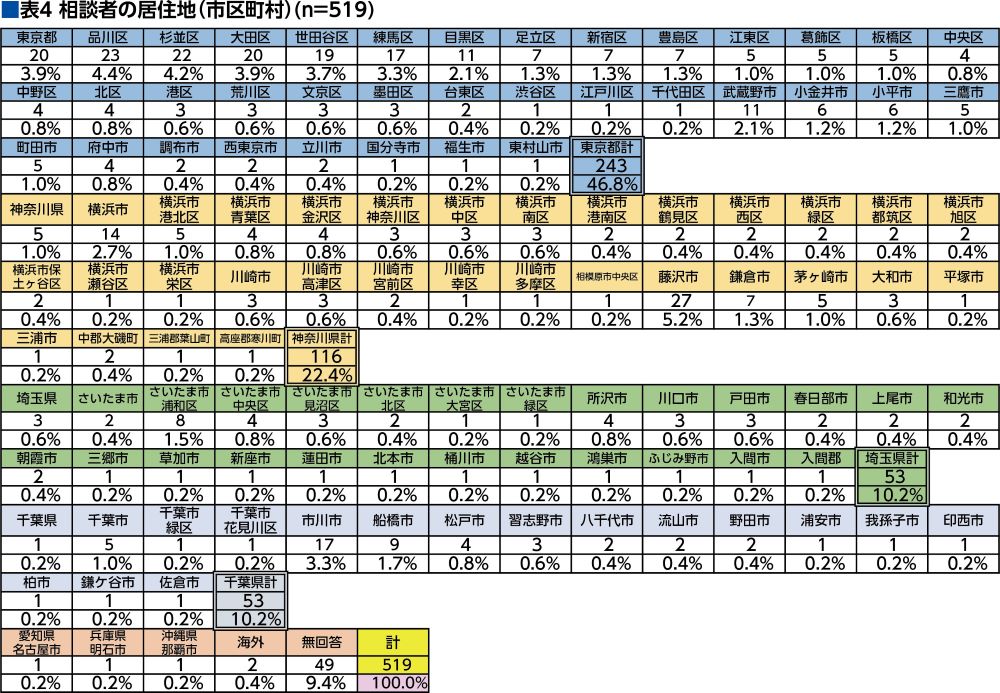

2.相談者の居住地についてです

東京都に居住している相談者は、243人(23区の無回答含む)、全体の47%です。神奈川県に居住している相談者は116人、全体の22%です。埼玉県は53人、千葉県は53人で、各全体の10%です。その他として、海外居住相談者が2人、地方居住相談者が3人です。

無回答の相談者が49人存在します。1都3県の相談者合計は465人、全体の90%に上ります。

さらに詳しく見ていきます。

市区町村別では、横浜市在住が52人です。これに藤沢市在住の相談者が27人と続きます。そして、品川区在住の相談者が23人、杉並区在住の相談者が22人、大田区在住の相談者が20人と続きます。また、さいたま市在住の相談者は21人です。さらに、世田谷区、練馬区と都内で人気のある住宅地を多く抱える都内の“区”が続きます。

神奈川県の場合、川崎市は10名と決して多くはありません。一般的な常識で考えた場合、横浜市、川崎市という順で相談者が多くなるはずなのですが、横浜市の次は、藤沢市、鎌倉市などのいわゆる湘南地区といわれている地域からの相談が多くなっています。

千葉県を見てみると、千葉市は7人と意外と少なく、千葉県では市川市在住相談者が17人と最多です。それに船橋市が続きます。

千葉市は千葉県の中心的なエリアですが、都内まで遠い為、都内隣接の市川市、その隣の船橋市からの相談が多いということがわかります。ちなみに、市川市は、かつてみんかいの相談室が設置されており、船橋市は現在、みんかいの相談室があります。

また、都内に隣接で考えた場合、浦安市も比較的多くても良いのですが、浦安市からは1人の相談に留まります。

埼玉県は、さいたま市が21人と最多です。中でも浦和区在住の相談者が8人です。これに、所沢市、川口市、戸田市などやはり比較的都内へのアクセスが良い地域からの相談者が多いと感じます。

全体をもう少し俯瞰してみてみましょう。

やはり、なんと言っても東京23区在住の相談者が177人と最多です。これに横浜市が続き、その次が都下で46人です。ただし、東京都内在住という相談者が20人いるので、これを踏まえると、やはり東京都内から多くの相談者の相談を受けていることがわかります。

また、3県を比較した場合、相談者数において横浜市の次は、さいたま市、千葉市などが続くところですが、アンケート結果では、さいたま市ではなく、藤沢市が横浜市に続き多いという結果になっています。

これは、みんかい社のように、古くから老人ホームの紹介センター事業を行なってきている企業の場合、老人ホーム業界の発展とともにある為、老人ホームが東京都内から神奈川県を経て、埼玉県、千葉県へと発展していったという経緯を踏まえると、その流れに沿って営業活動を行ってきていたという関係があるからではないかと推察します。

つまり、神奈川県は、東京都同様、古くから営業活動を行なってきた為、埼玉県や千葉県と比較すると、多くの経路先が存在し、特に、東京のベットタウンとして、昔から人気のあった湘南地区エリアにも、長年営業活動を行ってきた為、アンケートのような結果になったものと考えます。

したがって、神奈川県が埼玉県、千葉県と比較すると相談者が多いという傾向は、みんかい社の個別の事情によるところかもしれません。

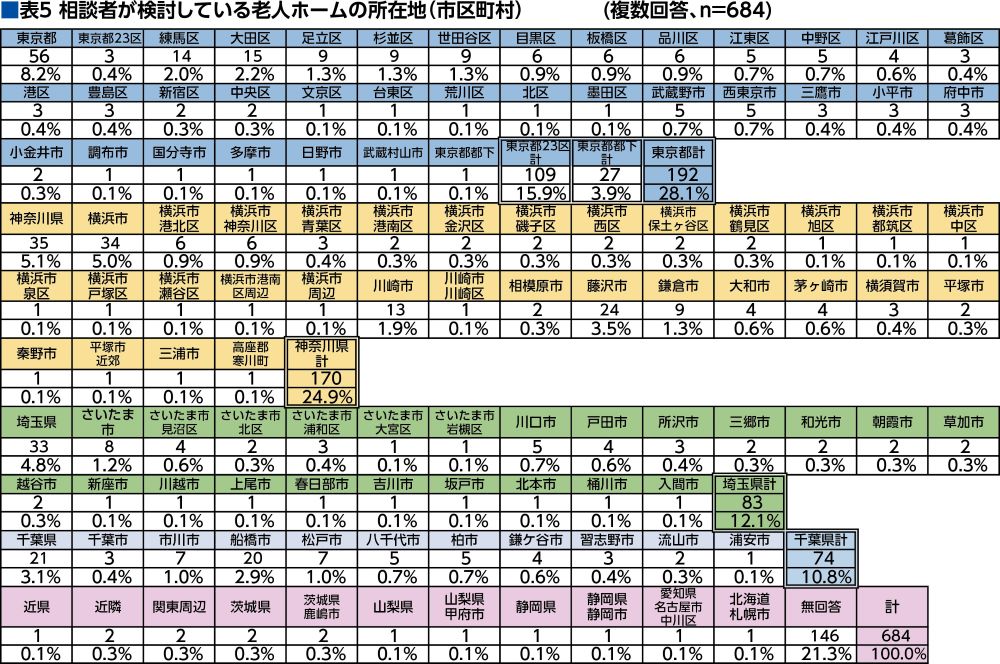

3.相談者が検討している老人ホームの所在地についてです

東京都内で探している相談者は192人(23区は109人、都下は27人、その他東京都として56人)です。神奈川県内で探している相談者は170人、埼玉県内で探している相談者は83人、千葉県内で探している相談者は74人になります。

実際に、東京都在住の相談者は243人なので、単純計算で20%程度の人は、予算などの関係で、近隣県を探しているということがわかります。神奈川県在住の相談者は116人です。50人以上の相談者が神奈川県以外に居住しているにも関わらず、神奈川県で探していることがわかります。

埼玉県在住の相談者は53人です。ここでも、30人弱の相談者が埼玉県以外に居住している相談者であることがわかります。千葉県在住の相談者は53人です。ここでも同じです。21人の相談者が千葉県以外の居住者になります。

これらの現象は、次の3点の可能性から、妥当性があると考えます。

1点は、前回の入居対象者アンケートでレポートした入居対象者の居住地で探しているという事情です。1点は、東京都内、特に23区内の場合、希望地域内では探しきれない事情(予算や空室などの関係)がある為、事前に希望を近隣県に広げて探しているのではという事情です。

さらにもう1点は、予算や住所地などで微妙な立ち位置にいる相談者の多くが、希望と現実の狭間に立ち、迷っていたり、決めかねていたりと右往左往している心模様が、複数の地域を「希望」として回答しているのではないかと推察できます。

4.老人ホームの月額予算について

月額予算は、10万円から15万円未満が103人、15万円から20万円未満が131人、20万円から25万円未満が104人です。この予算額の相談者が338人、全体の61%になります。

さらに25万円から30万円未満の予算相談者も61人、11%存在しています。これと無回答が101人18%存在している為、これらで全体の91%になります。

つまり、相談者における探している老人ホームの希望月額利用料は、10万円から30万円の間にあることがわかり、さらに予算額は複数回答になっている為、予算については複数の考え方、予算が存在しているのではないかと推察します。

例えば、入居対象者の持っている資産や年金額だけで考えた場合は15万円未満、しかし、子世代が援助をした場合は20万円まで予算を上げることができるといった具合です。

また、この予算額が正しく申告されていると仮定すると、月額25万円未満の予算者の多くは、一部の区内を除くと東京23区内でのホーム探しは難しく、多くの相談者は近隣県に足を伸ばさなくてはならなくなります。

さらに、探しているホームの地域に関するアンケート結果でも、東京都23区内を希望している相談者は109人でした。25万円以上の予算で探している相談者は79人であることから、概ね希望と予算の感覚は近いと判断できるのではないかと考えます。

「生活保護」という回答が1人いますが、これは、入居対象者が「生活保護受給者」なので、規定の“月額利用料がある”という意味で回答したものと推察します。

(つづく)

☆こちらもぜひご覧ください☆

<501人アンケート 相談者編>

■有料老人ホームの入居相談者501人アンケート報告書 相談者編(その1)

<501人アンケート 入居者編>

■有料老人ホームに対するみんかい入居相談者501人アンケートの報告書(その1)

■有料老人ホームに対するみんかい入居相談者501人アンケートの報告書(その2)

■有料老人ホームに対するみんかい入居相談者501人アンケートの報告書(その3)

■有料老人ホームに対するみんかい入居相談者501人アンケートの報告書(その4)

有料老人ホームの入居相談者501人アンケート報告書 相談者編 (その1)

有料老人ホームの入居相談者501人アンケート報告書 相談者編 (その1)

本アンケートは、主に老人ホーム紹介センター「みんかい」の首都圏(東京、神奈川、千葉、埼玉)相談室に、入居相談に来られた相談者501名に対し、NPO法人楽生が実施した無記名式アンケート結果のレポートです。アンケート実施と個人情報管理はみんかいにて、レポート制作監修は、NPO法人楽生にて実施しました。

なお、NPO法人楽生は、みんかいの有志により、高齢者、特に要介護高齢者とその家族が、苦なく楽に生きていくための支援をすることを目的に設立したNPO法人です。

紹介センター「みんかい」に相談にこられる相談者の多くは、居宅介護支援事業所、病院、地域包括支援センター、行政などからみんかいの案内を受けられた相談者です。したがって、その多くは、要介護高齢者である親を抱える子世代、または配偶者、ということになります。

はじめに

平素は、老人ホーム紹介センター「みんかい」をご利用いただき、誠にありがとうございます。

おかげさまで「みんかい」は、20年以上の長きにわたり、老人ホーム紹介センター事業をさせていただいております。まずは、この場をお借りして、相談者、及び日頃からみんかいを利用、活用していただいている関係者の皆様に、厚く御礼申し上げます。

さて、この度は、みんかいに老人ホームの入居相談に来られたお客様に対し、期間限定で無記名式のアンケートを実施しました。アンケート総数は501名です。また、このような取り組みは、みんかいとしても初めての試みです。

以下に本アンケートの目的や実施動機について簡単に説明をさせていただきます。また、本取り組みが、好評であれば、定期的に実施していくことも検討いたします。

さらに、本アンケートにご興味のある関係者様からの問い合わせも歓迎したします。ページの都合上、調査項目の一部の資料しか掲載できていません。また、別途、更なる詳細分析もしていく予定です。ご興味がある方(組織・法人)は、遠慮なく、お問い合わせください。

問い合わせ先 担当:小嶋 勝利(こじま かつとし)

e-mail : k-kojima☆asfon.jp ※メールアドレスの☆は@に置き換えて下さい。

①介護保険3施設に対する入居相談情報は、多いと思いますが、有料老人ホームに対する入居相談に関する情報は、巷に少ないと感じています。

②日頃からお世話になっている経路先事業者様(みんかいでは、相談者をご紹介していただいている事業所のことをそう呼んでおります)に対し、なんらかの形で恩返しができないものかと考えました。そこで、ご紹介いただいた相談者の皆様の傾向や事情、現状という情報をフィードバックすることで、経路先事業者様の日頃の業務にお役に立てるのではないかと考えた次第です。

③みんかいにご相談者に来られる相談者にも、本レポートを提供させていただく予定です。ホーム探しにおける参考資料にしていただければと考えております。

④老人ホーム運営会社に対し、本レポートを提供させていただきます。今後の老人ホームの運営に役に立てていただければ幸いに存じます。

本レポートは、前回の「入居対象者分析レポート」及び今回の「相談者分析レポート」並びに「総括レポート」の3部作とし、〝元気かいみんかい定期版?の新・俯瞰的にみてみよう!のコーナーで掲載していきます。

第2回目は「相談者分析レポート」です。無記名アンケートのデーターを中心に、有料老人ホームを探している相談者像に対するレポートになります。

注意事項です

相談者の中で、夫婦、兄弟、など家族単位で相談に来られた方が複数名います。したがって、入居対象者合計総数は501名でしたが、相談者合計総数実数は519人になります。あしからずご承知おきください。

本レポートのポイントです。

※相談の主役は、やはり「子世代」。特に「実子」です。

※相談者の居住地は、なんと言っても東京都がNO.1です。

※探している老人ホームの希望月額利用料は、10万円から30万円です。

※入居金は0円が一番良い!という意見です。

※老人ホームを探そうと思った動機とは何か?今回のアンケートのメインのテーマです。

※相談者の多くは、相談に来た時点で、すでに老人ホーム入居を決めていることがわかります。

※老人ホーム選びの予算は、本人の財力に起因します。

※相談者にとって、一番の相談相手は、ケアマネジャーです。

1. 相談者の年齢とその関係性についてです

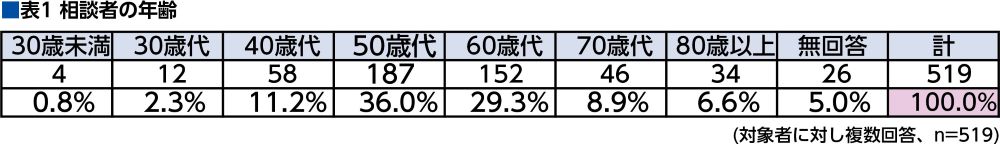

多くの方の予想どおり、相談者の年齢は、40歳代58人(11%)、50歳代187人(36%)、60歳代152人(29%)で、全体の76%です。なお、入居対象者の年齢は、前回のレポートの報告通り80歳代、90歳代で全体の78%を占めている為、年齢的には子供が親の老人ホーム入居相談に来ているということがわかります。

入居相談者との関係性の一覧表で確認してみましょう。子供であると申告している人数は、娘189人、息子159人、義理の娘20人、義理の息子12人、合計380人で全体の73%です。40歳代、50歳代、60歳代が全体の76%なので、概ね、多くの子世代が相談者になっているということがわかります。

また、70歳代46人、80歳以上34人、合計80人です。この年代は、子世代というよりは、配偶者や兄弟であるということが推察されます。また、本人相談も含まれていると推察します。

関係性の一覧表で確認していきましょう。配偶者は30人、兄弟姉妹は29人、本人は11人、従弟1人、義理の兄弟姉妹は1名、内縁1人、同居人1名です。合計74人です。近似値なので、そういうことだと判断します。

また、30歳代、30歳未満が16人います。関係性一覧を見てみましょう。これは、姪13人、甥11人、従妹の甥1名、孫9人、その他として1人で合計35人になります。16人とは、少しかけ離れていますが、40歳代の58人を子世代、配偶者、兄弟などに分類することで、姪や甥が40歳代の場合も十分に考えられることから、この差はそういうことだと推察します。

ちなみに、相談者の性別は、表3の通り男性43%、女性54%と入居対象者ほど女性の人数が多いということではありません。子世代からの相談が多いということなので、男女差が極端に大きくならないということだと理解できます。やはり、この手の相談実務は、男女というよりも“実子が動く”ということなのではないでしょうか?なぜか、無回答が17人います。

話を戻します。少し驚かされることは、80歳代の相談者が34人存在しているところです。当然、この年齢から考えると子世代ということは非現実的なので、配偶者や兄弟姉妹であると考えます。

相談者の年齢や関係性から考えた場合、やはり、相談者の多くは、子世代であるということになります。この事実を直視すると、やはり、介護系の老人ホーム選びの主役は「子世代」になると思います。

また、相談者と入居対象者との関係性に関し、無回答という人が29人いました。この無回答について、個人的な妄想は広がります。例えば、あまり公にすることができない関係性つまり、愛人であるとか、またはLGBTのパートナーであるとかという事情が隠れているのかもしれません。

当然、根拠はありません。あくまでも妄想の中の話です。また、このようなアンケートに対し、今、記したような関係性においても、堂々と申告することができるような社会になることを望みます。

(つづく)

☆こちらもぜひご覧ください☆

<501人アンケート 入居者編>

■有料老人ホームに対するみんかい入居相談者501人アンケートの報告書(その1)

■有料老人ホームに対するみんかい入居相談者501人アンケートの報告書(その2)

■有料老人ホームに対するみんかい入居相談者501人アンケートの報告書(その3)

■有料老人ホームに対するみんかい入居相談者501人アンケートの報告書(その4)