カテゴリー ≫ 老人ホーム施設情報

有料老人ホームのパーパス(存在価値)とは何なのだろうか?後編

有料老人ホームのパーパス(存在価値)とは何なのだろうか?後編

前編はこちら: 「有料老人ホームのパーパス(存在価値)とは何なのだろうか?前編」

「食事」から見た価値

次に、食事について考えてみたいと思います。

〝人は食べたものからできている〞ある著名人が言っていた言葉です。私なりの理解では、健康の源は食べ物なので、体に良い食べ物を食べさない、ということだと思います。しかし、体に悪いものの方が美味しかったり、食べたくなったりするのも人の性だと思います。

こんな実話があります。その昔、私が老人ホームで介護職員をしていた頃の話です。月に1回、昼食にカップラーメンやインスタントカレーを提供する日がありました。言い方を代えれば〝手抜き料理の日〞です。しかし、多くの入居者は、この日を楽しみにしており、皆「美味しい」「美味しい」といいながら即席麺を笑顔で啜っていました。そしてこの光景をがっかりした顔で厨房の管理栄養士が見ています。

彼女は私に対し「毎日、限られた予算の中で、少しでも美味しいもの、体に良いものを提供するために努力しているつもりなのですが…」。と納得できない表情です。「誰だって、たまには、ジャンクフードを食べたくなるものですよ」。私は、そう言って慰めるしか術がありませんでした。

話を戻します。月額利用料金が高い老人ホームの場合、当然、食事にもこだわりを持っています。例えば〝一流ホテルで修行をしたシェフが作る食事〞とか〝無農薬野菜、有機野菜を多用した食事〞とか、中には〝低温調理法で調理する〞などと言ったこだわりもあります。

また、特に目を引くような派手な取り組みではありませんが、次のような細やかな配慮をしているホームもあります。冷凍野菜などを極力使わず、生の野菜を使って調理し、魚の場合は、普通、骨を抜く処理をするため、複数回冷凍と解凍を繰り返しますが、この繰り返しによって味が落ちてしまいます。 そのため、冷凍と解凍を繰り返さずに骨抜き処理をした生の魚を豊洲市場から直接ホームに仕入れています。(前出:あすみが丘グリーンヒルズ/桑原施設長)。

もちろん、天然温泉にしろ、食材の調達や調理方法にせよ、これらの取り組みには、当然、相応の費用がかかります。そして、この費用は、利用料金に当然転嫁されます。老人ホームをサービス業だと言うのであれば、当たり前の話です。

老人ホームを探す上でAホームはBホームに比べて〝食費が高い〞という短絡的な評価ではなく、なぜ高いのか?そして、ホームが提供している価値は自分が求めている価値なのか、という視点を持って老人ホームを見ていくことが重要だということになります。

「職員の配置人数」から見た価値

月額利用料金に紐づけた場合、職員の配置数についても確認しておかなければなりません。なお、冒頭で申し上げた通り、評価する物差しが多様すぎるため、職員の質に関する話は、今回は無視しています。今後、機会があれば、職員の質についても論じていきたいと思います。

月額利用料金が高いホームでは、介護職員、看護職員らホーム職員の配置人数が多いことも特徴の一つです。中には、理学療法士などのセラピストなどを配置しているホームも少なくありません。

通常、介護付き有料老人ホームの場合、介護保険法では、直接処遇職員(介護や看護職員)は、3:1の配置と決まっています。つまり、毎月、要介護入居者3人に対し1名の介護看護職員を常勤換算で配置し、介護支援をしていれば介護保険報酬は得られる仕組みになっています。

ちなみに、3:1配置と言うと、意外と職員数は多いのでは?というイメージを持つ方もいますが、実際には、60人程度のホームで昼間帯でも介護看護職員配置は10人ぐらいです。その中で数名が入浴を担当し、休憩時間も法によって全員が取らなければならない為、1時間刻みで入居者対応をする職員数を追っていくと、実際には想像以上に少ない人数で対応していることがわかります。

そこで、多くの月額利用料金の高いホームでは、この配置比率を3:1ではなく、2:1とか1.5:1とかという手厚い配置に自主的にした上で運営をしています。これにより、たとえば、介護保険法に定められている週2回の入浴ではなく、週3回、4回の入浴が可能になったり、早朝から夜間までの幅広い入浴時間の確保が可能になったりしています。

朝6時から夜10時まで入居者は自由に温泉に入浴できます。(前出:蓮田オークプラザ(株)ITC社/岩田社長)

これも、職員配置人数が多いことにより実現可能な事実です。また、なるべく入居者を時間で追い立てることの無いようにしたい(前出:桑原施設長)と言うように、人員配置人数が多いホームの場合、入居者の都合をなるべく優先した入居者ファーストの老人ホーム運営が可能になります。

現実的な一般論を言えば、介護保険法が定める3:1配置は、必要最低限のことをするのが精一杯です。もちろん、ここに介護職員の質の話がかぶさってくるのですが、繰り返しになりますが、「人の質」の話は、複雑で専門的な知識が必要になる為、ここでは論じません。

したがって、介護看護に代表される現場で働く職員が、ホーム内で多く配置されていることは、それだけでも価値があると言う理解で良いと思います。当ホームの場合、家族の面会は24時間何時でも自由です。(前出:桑原施設長)。これはもちろん、コロナ禍前の話ですが。多くの老人ホームの場合、家族の面会時間は昼間帯と決まっています。理由は、職員配置の手薄な夜間帯では、家族の面会に対応できないからです。

しかし、人員配置人数が多いホームの場合、対応は可能になります。これにより、会社帰りに自宅の途中にある老人ホームにちょっと寄って親の顔を覗いて帰ろう!と言うことが可能になるのです。 なお、今回のテーマではありませんが、誤解が生じる可能性がある為、次のことにも触れておきます。現在、介護保険業界では、将来に向け「AI」や「ロボット」などが職員の仕事を補完していく研究が進んでいます。

したがって、トレンドとしては、法が定める職員配置人数は、徐々に減っていくことになるはずです。しかし、中には、先進技術がどれだけ発達しようとも、「人の手の温もりにこだわりたい」と考えるホームも出現するはずです。となれば、当然、その人の手は、人件費として月額利用料に転嫁されることになるはずです。つまり、近い将来、老人ホームにおいても「人の手」自体が「付加価値」になっていくかもしれません。

最後にまとめです

手厚いサービスの有無と月額利用料金は、正比例しています。つまり、月額利用料金が高いホームであればあるほど、手厚く、きめ細かなサービスを提供しているホームだという理解でよいと思います。もちろん、例外はあると思いますが、例外はあくまで例外です。

そこで、老人ホームを探している方が考えなくてはならないことは、当該ホームで提供されているサービスは、自分にとって(自分の親にとって)必要なのか否か、という視点です。

昨今、多様性が叫ばれ、個人の価値観もきめ細かくなってきています。つまり、〝ザクっと皆同じ〞ではなくなっているということです。ある著名な経済評論家の話によると、最近のビリオネア(超富裕層)の中には、洋服などはファストファッションのチープな物を好んで着ていたり、ファーストフードを好んで食べたりと、外見や行動を見ているだけでは、ビリオネアとはわからない人たちが増えてきていると言います。

つまり、〝お金持ちだからきっとこうだろう〞という既存の概念がかなり崩れてきています。老人ホームも基本同じです。自分の選択可能な範囲の中で、自分にとって必要なサービス(譲れないサービス)に優先順位をつけ、各老人ホームを比較していくことが失敗しない老人ホーム選びの基本です。

そしてその為には、情報収集能力もさるもの、何より大切なことは、老人ホームの専門家から助言を受けながら自分の課題(首都圏の場合、多くは子世代と親世代の抱えている課題の同時解決が求められている)を整理していくことだと思います。そして、整理ができたら、実際に現地に足を運び、中身を確認すること。この行動を通して、自分にとって本当に必要な老人ホームを見つけて欲しいと思います。

人が終末を迎えるにあたり、多くの老人ホームの現場は、入居者やその家族の良きパートナーとして、入居者一人ひとりの終末期について真剣に考え、真剣に何をするべきかに取り組んでいます。そして、その取り組み姿勢にかかる費用は『PRICELESS』です。良きパートナーとしての良き老人ホームとの出会いを。

元気かいみんかい編集部

今回、本記事作成にあたり、次の有料老人ホーム様に取材協力をいただきました。ご協力、ありがとうございました。 ご協力いただきました老人ホーム(アイウエオ順)です。

☆老人ホーム探しは『みんかい』におまかせ!!

↓ご相談はこちらまで↓

【電話】 0120-57-5950(フリーダイヤル 9:00~19:00年中無休)

【相談フォーム】https://minkai.jp/counseling/request_home.html

有料老人ホームのパーパス(存在価値)とは何なのだろうか?前編

有料老人ホームのパーパス(存在価値)とは何なのだろうか?前編

月額利用料(非介護保険分野)から見た

有料老人ホームの価値について考えてみよう!

はじめに

皆さんは、有料老人ホームの料金についてどう考えているでしょうか。

老人ホームを探している方と話をしていると、多くの方は、自身の持つ「不動産価値」とリンクして評価しているように思います。たとえば、「ここは、都内の一等地だからきっと高いに違いない」とか「ここは駅から遠いので安いはずだ」という具合です。

たしかに、不動産の価値が有料老人ホームの料金に影響を与えることはその通りなのですが、有料老人ホームの場合、その建物で提供されているさまざまな付帯サービスが料金に反映されています。したがって、そのサービスの内容や詳細を理解しようとしなければ、本当の老人ホームの価値、つまり、高いのか、安いのか、ということを判断することはできません。

したがって、今回の特集は、この月額利用料金に焦点を当て、老人ホームで提供されているサービスについて解説をしていきたいと思います。

老人ホームの料金内訳を理解しよう

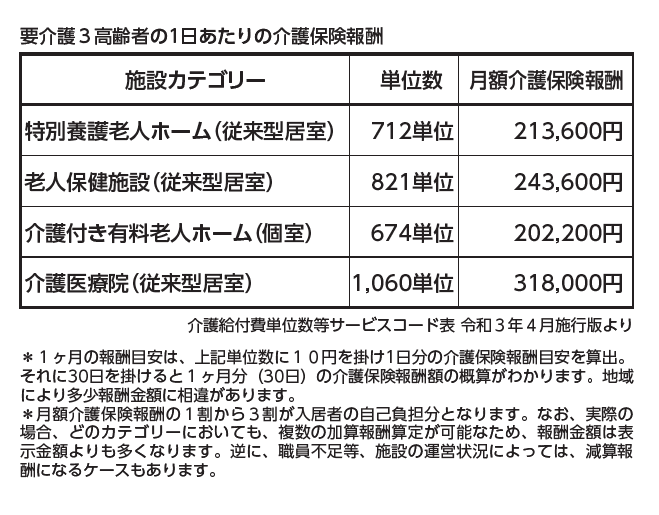

ご存知の方も多いと思いますが、有料老人ホームの料金内訳は、「介護保険報酬」と「月額利用料金」の2つに大別されます。「介護保険報酬」とは、介護保険法に規定された介護サービスをホーム内で提供することで国(入居者負担あり)から支給される報酬(お金)を言います。

この報酬は、事細かにルールが決められているため、有料老人ホームは、このルールを理解し、ルールを厳守することで報酬(お金)を受け取ることができます。したがって、理想論を言うなら、入居者も介護保険報酬のルールを理解し、そのルールに基づいたサービスをホーム側に求めなければなりません。

しかしながら、昨今では、事業者数、入居者数、それぞれの増加に伴い、入居者側が事業者に対し介護保険のルールを逸脱したリクエストをするようなケースも目立っています。ちなみに、この介護保険法のルールに著しく違反した場合は、老人ホーム側は報酬の返還、最悪の場合、介護保険事業者として仕事の継続ができなくなるなどの行政処分を受けることもあります。

つまり、介護保険制度とは、老人ホーム側、入居者側双方が、法の正しい理解をした上で、不足でも過剰でもない運用、利用をすることが求められているはずです。

介護保険報酬分は多くのホームでは

同じ金額です

実は、次の部分の理解が重要なのですが、この「介護保険報酬」は、基本的に有料老人ホーム(介護付き有料老人ホーム)だけではなく、公的機関としての色合いが濃い特別養護老人ホーム、介護老人保健施設(老健)など、社会福祉法人や医療法人が運営している介護保険施設と同じルール(厳密に言えば、保険点数など相違点は多いのですが、入居者側から見た運営方法に関しては概ね同じです)で運営されています。

つまり、有料老人ホームと特別養護老人ホーム、介護老人保険施設は、介護保険制度だけを切り取って見た場合、同じ仕組み、同じルール下で運営されていると理解してよいと思います。乱暴な言い方をすれば、介護保険制度の支配下にいる介護保険事業者は、原則、どこの施設、ホームにおいても、同じ金額の介護保険報酬が支払われ、同じ内容の介護支援が行われているということになります。

いよいよ本題。

有料老人ホームのパーパス(存在価値)とは何か?

それでは、有料老人ホームのパーパス(存在価値)とは、一体何なのでしょうか?つまり、特別養護老人ホームなど介護保険法上の介護施設と有料老人ホームとの違いは、一体何なのでしょうか?という話になります。ここが、今回の特集のメインテーマです。

前記した通り、介護保険制度下での介護保険サービスは、概ね同じです。したがって、有料老人ホームのパーパス(存在価値)を考えた場合、ホームが独自に設定している月額利用料に基づきホーム内外で提供されるサービス、つまりは「非介護保険分野」に着目して評価をしていくことが重要になります。

ただし、特別養護老人ホームのような公的色合いが強い介護保険施設は、月額利用料金等を事業者側が自由に決めることができないケースも多く、さらには、個人の経済事情で利用料金の減免制度もあるため、今回の特集記事の内容からは外して論じていきます。

また、存在価値の話に着目すると〝うちのホームは、職員教育に力を入れているので、他のホームとは介護力が違う〞とお叱りの声も聞こえてきそうですが、この「介護力の違い」は、極めて個別性が高く、評価者である入居者やその家族の介護保険制度に対する理解度や個人的な都合、嗜好の影響も強く受けることから、簡単にその「違い」を論じることは困難だと考えています。したがって、今回の特集記事においては、月額利用料金に紐づき客観的に確認可能な事象についてのみ話を進めていきたいと思っています。

月額利用料金の内訳とは

月額利用料金(入居金など前払金を含む金額)に紐づく費用の多くは「ホテルコスト」と呼ばれるものです。平たく言えば、家賃(不動産価値)、共益費、施設維持費、管理費、食事代、保険報酬外の人件費などがそれにあたります。このホテルコストが、有料老人ホームのいわゆる〝価値〞であり、この料金が、提供されるサービス内容と比較して〝高い〞〝安い〞の評価になります。

もちろん、これらのサービスは、最終的には個別に入居者自身が〝そのサービスは自分にとって必要だ、重要だ〞と判断すれば高価値ホームになり、〝自分には不要だ〞と考えれば、その人にとっては無価値ホームになります。

「老人ホーム」というよくわからない領域での出来事なので、なかなかイメージが湧かないケースもあると思いますが、基本的には、ホテル選び、レストラン選び、大学選び、携帯電話会社選びなど、日常生活で私たちが実践している〝評価〞と何ら大差はありません。

以下に、具体的な月額利用料金に紐づくサービスについて解説をします。

「建物」「設備」など不動産から見た価値

月額利用料金が高い有料老人ホームは、立地がよく、建物自体や付帯設備にお金を掛けています。当たり前と言えば当たり前の話です。多くの方が住んでみたいと思っている人気エリアや、なかなかまとまった土地が取得できない稀少エリア(駅前など)に建設されるケースが多いと思います。

さらに、共有部分(入居者全員が利用できるスペース)が広く贅沢に確保されています。これが〝価値〞です。理屈は「ホテル」と同じだと考えれば良いと思います。例えば、高級ホテルの場合、エントランスやロビー、ラウンジなど直接的にお金を産まない空間を広くとり、豪華な調度品を並べ建物全体を優雅でステイタスのあるものに仕上げています。それとは逆に、ビジネスホテルの場合、無駄な空間を極力排し、1室でも多くの客室を確保、少しでも収入が得られるような効率を考えています。

有料老人ホームにおいても、理屈は同じです。見学に行くとよくわかりますが、高級老人ホームといわれているホームは、どこも高級ホテルのような佇まいです。広いエントランスや吹き抜けのロビーが用意され、名のある芸術家の絵画が配置されています。さらに、ホーム内には、映画を見たり、カラオケができる娯楽室、運動をするための体育室など、用途、目的に合わせた設備を要する「専用室」が多く配備されています。

また、中には、天然温泉やプールなどを付帯している老人ホームもあります。介護付き有料老人ホーム〝あすみが丘グリーンヒルズ〞の桑原施設長の話によると、グリーンヒルズは、千葉市緑区あすみが丘地区のほぼ中央に位置していると言います。

一昔前までの首都圏の老人ホームといえば、山間部や人里離れた地域に建設されていましたが、当該ホームは、地域の中心地にあえて土地を取得し建設しました。さらに、建物は余計なコストがかかりましたが、堅牢で耐震性が高く、災害時には地域の避難所の役割も果たすようになっています。

また、蓮田駅前にある介護付き有料老人ホーム〝蓮田オークプラザ〞では、天然温泉の大浴場があります。内風呂に加え露天風呂まで整備されています。蓮田オークプラザの運営会社である(株)ITC社の岩田社長の話によると、この天然温泉は、創業者であり医師でもある実父が、自分が入居したい老人ホームを考えた時、高齢者の健康管理には温泉は重要だ、と考えて掘削を始めたといいます。

地下1500メートルから湧き出る温泉は、ナトリウム・塩化物温泉で330ℓ/minと豊富な湯量です。温泉の専門家の話によると、あの有名な有馬温泉のそれと同等の泉質だと言います。

さらに、こんな話もあります。スミリンフィルケア社では、親会社である住友林業社の技術を活用し、木造建築の老人ホームを建てています。同社の向井取締役営業本部長の話によると、木造建築の老人ホームは、人に優しいと言います。

特に床に特徴があり、誰であれ、一歩ホーム内に足を踏み入れると、鉄筋コンクリート造や鉄骨造とは明らかに足から伝わる感触が違うようです。さらに、木造建築なので、天井高があまり高く取れないのですが、かえってこれが自宅と同じ佇まいになり、入居者にはむしろ好評だと言います。

つまり、月額利用料金等には、前記した付加価値を含有しているのです。たとえば、部屋から海が望めるホームの場合は、「景色」「景観」という価値があり、駅至近に存するホームの場合は「立地」という価値があります。

そこはかとない安心感や健康、非日常感、さらには居心地(いごこち)などという、そこで生活をしていく入居者に想いを寄せたホーム側の配慮が「価値」であり、その価値が料金の中に含まれているのです。

後編では、「食事」から見た価値、「職員の配置人数」から見た価値について考えてみたいと思います。

元気かいみんかい編集部

老健とはどんなところ?有料老人ホームとの違い

老健とはどんなところ?有料老人ホームとの違い

お客様からご相談をお受けしている際に費用がお安めな『介護老人保健施設(老健)』を紹介して欲しい、というお問い合わせをいただくことがあります。

ただ、残念ですが弊社は『民間が運営している介護施設』のご紹介・ご提案に限られる為、特養や老健といった公的施設をご紹介する事が出来ません。

探し方としてはインターネットで地域を特定し「老健」と検索されますと、役所のホームページなどに掲載された一覧表を見ることができます。また、ご入院中であれば病院の地域連携室、そこに在籍するソーシャルワーカーさんに相談をしてみてください。

在宅ケアを受けられているのであれば担当のケアマネージャーさんに相談されることもいいと思います。

しかしながら我々は日々、老健はもちろん、居宅介護支援事業所(ケアマネージャーが在籍する事務所)や病院(地域連携室など)に訪問し情報交換をしていますので、それほど多くの地域を網羅している訳ではありませんがそこで得た老健の空き情報をもとにお客様へお伝えする事はできます。気軽にご質問ください。

そこで今回のテーマですが、どうも老健の施設特徴をあまりご理解されてなく、費用が安いから・・という理由だけでお探しになられているお客様が多くいらっしゃるため「老健はどんなところ?有料老人ホームと何が違うの?」をということをかい摘まんでお伝えしようと思います。

老健とは、冒頭に書きましたように正式には介護老人保健施設と言います。

介護を必要とする高齢者に対し介護サービスやリハビリなどを提供し、在宅復帰への支援を行う施設のことを指します。

ご高齢者が自宅で生活していた時に何かのはずみで誤って転倒してしまった・・。

ドスンっという物音に同居していた家族がびっくりして駆け付けると床で動けなくなっているお父様を発見。救急車を呼んで病院に搬送してもらい診察を受けると大腿骨が骨折していると判明し手術をすることになった・・・。

無事に手術は済んだがそこの病院の担当医師から「もう大丈夫だから退院して下さい」と言われた。

退院と言われてもまだ歩くこともままならない身体の状態でバリアフリーでも何でもない自宅に戻れるのか?車イスを自宅で使える程のスペースは無いし・・。

さあ、どうしましょう。

このようなケースの際に【老健】の利用目的が出てくるのです。

【老健】は上記のように在宅復帰をしたいのはやまやまだが何の準備も出来ていないし戻って今までと同じような生活をする自信が無い、という時の為に「では3か月間、老健でみっちりリハビリをして在宅復帰が出来るように自信を付けましょう!」という施設です。

そう、期間が決められた施設なのです。

期間はまちまちですが、概ね3ヵ月です。

【老健】にもいくつか区分があって「在宅復帰強化型」などはキッチリ3ヵ月で利用終了となりますが、「6か月くらいいてもいいよ、1年くらいなら大丈夫だよ。」というところもあります。いずれにしても終身利用では無いため、この点が終身利用できる有料老人ホームとの大きな違いとなっています。

また、他にも下記のような特徴があります。

・要介護①以上の介護認定を受けた65歳以上の高齢者が対象

・40~64歳の人でも初老期における認知症や特定疾病によって介護認定を受けている場合は入所の対象となる

・入居時の初期費用がない。月額利用料金は8万円~12万円くらい

・所得に応じて減免措置(居住費や食費などの負担を軽減する)がある

・居住費や食費、介護サービス費などは医療費控除の対象となる

・医療保険の適用を受けない為お薬は施設が負担しますが、内服薬が多い人や高価なお薬を継続して利用されている方は入所をお断りされるケースがある

・洗濯や買い物代行などの生活支援の提供が無い場合も多く、ご家族が定期的に足を運ぶ必要がある

・リハビリに力を入れている為、レクリエーションはほとんど行っていない(機能訓練の延長線としてのものならある場合があります)

・多床室が一般的(2~4人部屋)

・入退所判定時に「在宅での生活が可能なまでに身体の状態が回復していると判断」されると退所を促される

・医師や看護師が常勤していて医療ケアが充実しているが、その方が現在受けられている医療行為によっては入所をお断りされるケースがある

等が挙げられます。

やはり一番の大きな特徴は「老健は安いけど期間限定であること」ですね。

ご相談に来られるお客様はこの老健に入所中に有料老人ホームを探されている方が圧倒的に多いようです。

・3か月間、頑張ってリハビリをしたけど思うような効果が見られなかった

・同居の母が頑張って父のお世話をしようとして2人とも共倒れになってしまったら元も子も無い

・常に介護が必要な状態になったので独居は困難だと判断した

・同居しているが、仕事が手につかなくなってしまいそうで・・。

様々なご家庭の事情をヒアリングさせて頂いた上で、有料老人ホームへのご要望をお伺いしますと

・費用は【老健】並みがいい

・リハビリを継続させたい

が圧倒的に多いのですが、現実的には困難を要します。

費用面では、やはり公的施設と民間施設とでは補助金や助成金を受けられない民間施設の方が分が悪くなるのは当然です。私の担当する大阪/名古屋でも超低価格施設として総額12~14万円の所は有りますが、それはほんの数施設しかありません。

リハビリ特化型と謳っていて専属の理学療法士などが個別プログラムを作って実施してくれる有料老人ホームは有りますが、それなりに費用が掛かり、いままでいた【老健】と同様の料金とはいきません。たいがいの施設では、広い施設の食堂まで毎日歩いてゆく等、日常の生活の中にリハビリを落とし込んだ「生活リハビリ」がメインとなります。

ただし有料老人ホームは一部の施設を除いては終身利用が原則となりますので、期間限定で退去を求められることはありません。

まずは費用、要望などを聞かせ下さい。

この施設ではこれだけの料金がかかります、この施設ではこんなことができますがこれは難しい・・などいろいろなお話ができれば見えてくるものがきっとあります。

「公的施設」「民間の有料老人ホーム」、選択肢はたくさんありますので、探し方からそれぞれの特徴までしっかりと対応させていただきたいと願っております。

みんかい 渡辺 大志

みんかいピックアップ老人ホーム紹介 アズハイム三鷹(介護付有料老人ホーム)

もっとあたらしく、もっとやさしく。

介護付きホーム(介護付有料老人ホーム)アズハイム三鷹

緑豊かな武蔵野の大地が広がる三鷹市野崎に、今年5月にオープンした「アズハイム三鷹」。アズハイムでは23棟目、居室数93室の大規模ホームです。約2,430平方メートルの敷地には、ガーデンスペースのほか、4階には屋上庭園が設置されているなど、緑あふれる環境です。

初の自社開発となるホームは、共有部分にゆとりを持たせた設計となっており、屋内に加え屋外の機能訓練スペースやご家族とご利用できるファミリールームもあります。

近隣には杏林大学附属病院や武蔵野赤十字病院など大型の総合病院のほか、市役所・図書館などの行政機関、野川公園をはじめとした大型公園、また日々のお買い物も便利なスーパーや飲食店があります。そして、ホームの目の前には「野崎二丁目アズハイム三鷹前」のバス停があるなど、住みやすさと利便性を兼ね備えています。

時間帯で選べる充実したアクティビティ

日々の潤いのある生活は、ご入居者のQOLの改善にはかかせません。そこで、アズハイム初の取り組みとして、デイサービスで培ったアクティビティのノウハウを導入。

アクティビティを午前・午後・夕方・夜の部に実施し、ご入居者の希望に合わせたプログラムを実施しています。

常勤専従の機能訓練指導員が複数名の体制による個別リハや小集団のリハビリ。陶芸やフラワーアレンジメントなどのカルチャー教室のほか、お一人でも楽しめる、個別アクティビティなど充実した内容になっています。

今までの経験を活かしサービスの向上を

ホーム長の兵頭麻子さんは、アズハイム杉並井草でホーム長を務め、アズハイム内でお客様満足度1位を獲得した実績をお持ちです。ホームに対する想いをお伺いしました。

アズハイムのデイサービスはとてもご好評をいただいていて、見学にお見えにこられた方や面接に来たスタッフの中には、ご家族がデイサービスをご利用されていた方もいらっしゃいます。

クオリティの高いデイサービスのデイアクティビティとホームの良いところが融合する、アズハイム初の取り組みを充実させるとともに、今までの経験を活かしてサービスの向上に取り組みます。

人が人として人間らしく生きる

人が人として生活するうえで大切なことは、「楽しみ、趣味、人との交流」だと思っています。私たちは、この3つを大切にした生活環境をご提供することを心掛けています。ご本人やご家族に喜んでいただける環境をご提供すると、感謝の言葉をいただくことがあります。

すると、スタッフたちは「もっとこうしましょう」と様々な新しいアイディアを提案するようになり良いサイクルができあがり、ご入居者が楽しんで生活していただけると思っています。

そしてもう一つ大切なことは「役割」です。されるがまま、なすがままは楽かもしれません。しかし、すべて「お任せ」になってしまったら自分らしさが消えてしまうのではないでしょうか。

過剰介助はせずご自身のできることは、たとえ時間がかかっても行っていただき、その人らしく、人が人として人間らしく生活することを実現していきたいです。

「施設に入ったから終わり」ではなく

「ホームに入ったからこそスタートです」

ご入居者に喜んでいただける環境は、特別な何かだけではなく。日々の生活の中に「夢」がたくさん含まれていると思っています、その夢を見つけ、楽しみながら実現するお手伝いをしています。

私は「施設イコール終わり」ではなく「ホームに入ったからこそスタート」だと思っています。ホームに入ったからこそ新たなスタートができた事例をご紹介します。

あるご入居者は、入居後リハビリをはじめました、しばらくすると「もう少し頑張れば家に帰れるかもしれない」と思うようになり、「家に帰って好きな編み物をする」という夢を掲げ、日々のリハビリに取り組んだ結果、夢がかないホームでの生活をご卒業され、自宅へ戻ることができました。

これからも、ご本人ができる、または工夫すればできるという「自立支援」を目的としたサービスのご提供を行ってまいります。「お一人お一人の望む暮らしをともに考えサポートし、夢を叶える!」をケアスタッフおよび機能指導員、看護師、ケアマネジャー等すべてのスタッフで皆様の生活をサポートさせていただきます。

ご入居者が地域と関わりながら暮らせるホームを目指す

地域の一員であるという認識の下、地域の皆様とともに歩むホームとなれることを考えております。コロナが落ち着いたら近隣の保育園等との交流を積極的に行って行きたいと考えております。

ご入居される皆様が、ホームで暮らしながら地域との関りも持ち、最期まで自分らしくホームで暮らしていただけるようにサポートさせていただきます。

皆様のご来場をスタッフ一同心よりお待ちしております。見学は随時受け付けております、お気軽にお越しください。

施設HP:介護付有料老人ホーム アズハイム三鷹

☆老人ホーム探しは『みんかい』におまかせ!!

↓ご相談はこちらまで↓

【電話】 0120-57-5950(フリーダイヤル 9:00~19:00年中無休)

【相談フォーム】https://minkai.jp/counseling/request_home.html

ペットの終活 老犬老猫ホームと家族信託

ペットの終活 老犬老猫ホームと家族信託

あなたにもしもの事があったら、大事なペットはどうなってしまうのでしょうか?

今回はペットと最後まで一緒に暮らしたいと願う高齢者と、残されるペットの終活について考えてみたいと思います。

ペットはもはや家族であり、彼らとのコミュニケーションは大きな生きがいとも言えます。実際ペットと暮らす高齢者と一人で暮らす高齢者では、認知症の発症時は大きく違いがでます。この子の為にと世話をする事で生きがいも生まれ、家族間だけではなく、散歩を通してご近所とのコミュニケーションが増え、社会的な孤立を防ぐこともできるからです。

またこれからペットと暮らす事を考えている方でも、最後まで世話をすることができるだろうか?と不安な気持ちになってしまう方もいるでしょう。

では、どんな時に問題になるか?いくつか考えてみましょう。

①突然入院になってしまった場合は?

短期間であれば、動物病院やペットホテルなどがあります。

日頃から、動物病院に相談できるような関係を作っておくのもひとつの方法です。

②長期入院になってしまう場合は?

高齢者の入院の場合、期間が長くなってしまうケースがあります。

また、長く入院することにより、筋力が衰えたり、判断能力が低下する場合もあります。対策については後述します。

③施設へ入所する事になった場合は?

今はペットと一緒に入所できる施設もあります。ただし、あらかじめ準備をしているかどうかや施設との契約等によっても違うと思いますが、飼い主さんがお亡くなりになると、引き取り手がない場合は、保健所へ送られてしまう可能性もあります。

また、場所や予算の都合でペットを連れて入所できない場合もあります。

娘さんや息子さんがいたとしても、それぞれの住宅の状況であったり、子供のアレルギーなどの事情で大事なペットを引き取ってもらえないケースもあります。

なにも準備をしていないと、殺処分になってしまう可能性が高くなります。

ペットも家族です。彼らは誰かのお世話にならないと、現代社会ではひとりで生きていけません。飼い主であるあなたが責任をもって今から準備をしておきましょう。

引き取り先として家族親戚にあてがある場合は負担付贈与(遺贈)という方法があります。そうでない場合は、ペット信託を活用し、老犬老猫ホームへの入居が良いと考えます。

負担付贈与とは?

負担付贈与(遺贈)とは、財産を相続する際に、何らかの条件(責務)をつける方法です。この場合は、貴方が亡くなったあとのペットの終活を条件に一定の財産を渡すという方法です。明らかに動物好きで、信頼できる相続人であればこの方法が良いと思います。問題点としては、拘束力や罰則があるわけでないので、財産だけもらい約束が守られない可能性と、あくまでも遺言書なので、認知症対策にはなりません。

ペット信託とは?

ペット信託とは、終生飼育費用(ペットホーム費用等)を信託会社に預ける方法です。仮に、あなたが私の事務所にご依頼頂いたとしましょう。

ペット信託契約を結び、ペットのための信託財産を信託会社に預けておけば、あなたにもしもの事があったり、認知症になったり、万が一亡くなられたあとに、私共が安心安全にペットの施設入居の支援を行います。大事なペットが保健所に送られる心配はありません。ご希望や予算、ペットとの相性等にてお決めください。

入居や更新に伴う費用はやはり数百万円必要となりますので、このお金を信託しておく必要があります。

予め、ご連絡人(お知らせくれる人)を決めてもらいます。連絡がはいりましたら、当事務所が信託契約書に従って、ペットホームへ手配いたします。ご自身が元気なうちに老犬老猫ホームを選定されることをお勧めします。

残余財産が有った場合は、契約書の指定された口座に諸経費を引いた金額を振込いたします。

老犬老猫ホーム(ペットホーム)とは?

老犬老猫ホームとは、ペットの介護対応型施設のことです。

若い子(3歳程度まで)であれば、里親制度も活用可能ですが、高齢のペットでは困難でしょう。事前の老犬老猫ホームのご見学をお薦めします。施設や経営者との相性の問題もあります。

具体的な施設について

首都圏であれば、東京ペットホームさんをお薦めします。

老犬のみではなく、老猫ホームでもあります。

東京ペットホーム(東京都大田区)は、2013年に、動物愛護法改正による老犬老猫ホーム業の認定を受け、東京ペットホームは飼育困難にあるペットの“第二のわが家”として活動をスタート。以来、100頭以上のペットを長期・終生預かりとして迎え入れ、高齢・要介護のペットは短期預かりを含め300頭以上をお預りしています。

老犬老猫ホーム業界の黎明期から、さまざまな年齢・健康状態のペットを看てきた実績とノウハウが、東京ペットホームが多くの飼い主様に信頼されています。

費用について

これは、東京ペットホームさんの価格表です。費用に関しては、地域、施設、追加費用等によって異なりますのであくまで目安です。高齢ペットの終生の一括費用はそれぞれの見積もりとなりますが、終生費用であれば、やはり100万円以上となります。

下記は東京ペットホームの価格表です。

(https://tokyo-cathome.com/pet-home/)

※東京ペットホームホームページより (https://tokyo-cathome.com/)

首都圏以外の方へ

今回のご紹介は東京のペットホームさんですが、首都圏以外で、これから調べられる方は「老犬ケア」(https://www.rouken-care.jp/)などのホームページ等にてお調べください。

<執筆者のご紹介>

遠山眞人

行政書士

合同会社福祉ネット業務社員

遠山行政書士事務所代表

<プロフィール>

大学卒業後

プログラマーを経て、丸善石油(現コスモ石油)特約店営業を経験後建材メーカー役員を52歳で退任後

2013年9月より、遠山行政書士事務所代表、合同会社福祉ネット業務社員

相続業務(戸籍調査、遺産分割協議書作成、遺言書作成)

任意後見契約書作成、家族信託契約書作成

施設への入居のための身元保証サービスなどを専門業務とする。

<連絡先>

合同会社福祉ネット

〒143-0014東京都大田区大森中2丁目15-5 ダイヤモンドビル大森中605

TEL:03-6436-8903

Mail:aikido53★icloud.com(★を@へ置き換えてください)

デジタル革命始動!老人ホームは、IT活用でどこまで進化できるのか!?(後編)

デジタル革命始動!老人ホームは、IT活用でどこまで進化できるのか!?(後編)

◎前編はこちら↓

デジタル革命始動!老人ホームは、IT活用でどこまで進化できるのか!?(前編)

次に臨床現場からのレポートです。

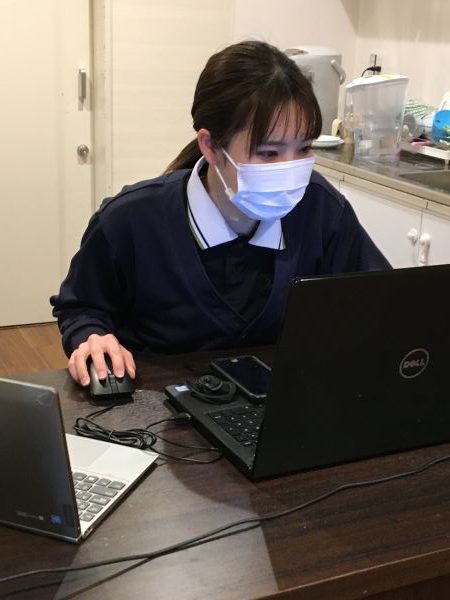

アズハイム文京白山のケアスタッフである天野さんから聞いた話を中心にレポートをしていきます。なんと言っても、現場で実際にデジタル化を執行している介護職員の話は現実的です。

天野さん、早番にもかかわらず遅くまで時間をとって取材に協力していただきありがとうございました。

天野さんは、入社6年目の中堅ケアスタッフ(アズハイムでは介護職員のことをケアスタッフと呼ぶ)です。新卒でアズパートナーズへ入社しました。そして、途中から「EGAO link」(※クリックすると外部ページへ移動します)の導入を経験しています。つまり、紙の時代とデジタル時代の両方を経験しているケアスタッフになります。

先に天野さんの結論から。

「もう、「EGAO link」なしでは、仕事はできません!」。それぐらい、今では、仕事になくてはならない業務ツールになっています。これが天野さんの正直な今の気持ちです。

しかし、導入当初は、次のような違和感を感じ、正直、疑問を持っていたそうです。それは、導入前までは、例えば入居者の定時巡視は、必ず、入居者の“顔(表情)”を見ることが仕事だと信じて疑いもしませんでした。

特に、夜間は、入居者の居室を訪室し、入居者の寝顔や寝息を自分の目や耳で確認することが、ケアスタッフの仕事であると考えていたと言います。

しかし、「EGAO link」が導入されると、この定時巡視(ただし、介護支援上、必要があると判断される巡視は今も実施しています。)は不要になりました。少なくとも、ベット上にいる入居者への巡視は禁止になります。

理由は、巡視の代わりにデジタル化された仕組みが導入されたのだから、巡視をしていては意味がないからです。しかし、天野さんは、当初は、素直に受け入れることができず、次のような疑問や不安が湧いていたと言います。

「本当に、入居者の居室巡視をやらなくても大丈夫なの?」

「この技術は、本当に信頼できるの?」

「スマートフォンを確認し“Aさんを眠りスキャンで確認、OK!”と指だけで処理をしてしまうことって、どうなんだろう。何か心配だ・・・。」などの考えが頭をよぎります。

しかし、ある時、ふと、気がつくと、そこには「EGAO link」を信頼している自分がいたと言います。不思議なものです。自然と自分自身が受け入れていたことに気がついた、ということを自覚したと言います。

これは、私の推測ですが、老人ホームの新人介護職員が、100名の入居者の名前と顔を一致させるために、最初は、必死になって覚える努力をするのですが、なかなかうまく覚えることができません。

しかし、3週間ぐらい経ったある日、ふとしたことがきっかけで、覚えている自分に気がつきます。「気がつくと覚えていた」老人ホーム介護職あるあるです。これと同じ現象が起きていたのだと思います。正直な気持ちですね。天野さんの話を聞いて納得することができました。

「この機械は、ちゃんと正しく反応してくれるんだ」

ある時、このことがわかりました。今までは、巡視のタイミングでしか様子観察ができなかった入居者の様子が、その場に行かなくても、入居者の“心拍の増加”などの数値を、常に眠りスキャンがモニタリングし、知りたい時にいつでも自分に教えてくれる事実。

当たり前と言えば当たり前ですが、このことに、気がつかされました。まさに、EGAO linkに対する信用が生まれた瞬間です。

この事実は、本当に革新的なことだと思ったそうです。知りたい時に、知りたいことを、知りたいだけ、どこにいても教えてくれる仕組みがあること。これがデジタル化の真骨頂です。

メカニズムについて少しだけ説明をしておきます。前の山本さんの話と多少被りますが、ケアスタッフからみた景色なので重要だと私は考えます。

「EGAO link」の主な技術の一つに“眠りスキャン”というものがあります。この“眠りスキャン”は、ベッドマットの下に装着し、ベッドで寝ている入居者の身体状態を常時、管理している装置です。

体の動きや向きはもちろん、心拍数などのバイタルを常時管理し、設定さえしておけば、特定の状態や数値になった場合は、アラートでケアスタッフに通知する機能もあります。

「気がついたらこのシステムを受け入れていた」という天野さんの言葉を借りれば、数値や表示が入居者の今の状態を具体的に表示し、見える化をしてくれることを体感したことによって、導入前までに持っていた疑念が、信頼に変わったということです。「ここまで、詳細に、具体的にデジタルが教えてくれるのか!」という体験です。

「自分が巡視をするよりも、「EGAO link」は、より細かい情報を自分に与えてくれるのでないか!」だとすると、自分の今までやっていた巡視は“不要だった”と認めざるを得ない、ということになるわけです。

私も実際に天野さんからスマートフォン画面を見せていただきましたが、今の入居者のベット上での状態は?ということに対し、スマートフォンは次のように教えてくれます。寝ている状態であれば「青表示」、覚醒している状態(ベット上で横になっているだけの状態)は、黄色表示です。スマートフォン上の画面の中で、入居者の名前と青色、黄色の画像が常時動きます。「ほら、Aさんが、今、黄色に変わった!」という具合です。

「EGAO link」の導入で、ナースコールが鳴らなくなりました。

ナースコールは、入居者とケアスタッフとを繋ぐツールです。入居者からしてみると、困ったことがあった時に、ナースコールを鳴らします。「どうかしましたか?」というケアスタッフの声は、まさに安心を与えてくれる天使の声です。

ちなみに、多くの老人ホームのクレーム上位には、必ずと言っていいほど“ナースコールで何回呼んでも、介護職員がなかなか居室に来てくれない”というものがあります。

「EGAO link」は、このナースコールさえ不要にしてしまうツールです。例えば、こんなケースがあります。

Aさんの色が青色から黄色に変化しました。そろそろ、ベットから起き出して、トイレに立つタイミングだ。転倒リスクのあるAさんは、その前に、必ずナースコールを押して“トイレ介助を依頼してくる”ということを考えた場合、そろそろ訪室してみよう、ということになります。

これにより、Aさんは、ナースコールを押そうと思っていたその矢先に、ケアスタッフが来てくれて、トイレ介助をしてくれる、ということを体験するのです。「今、介助をお願いしようとナースコールを押そうと思っていたところよ!」というAさんの嬉しそうな顔を容易に想像することができます。

まさに、「EGAO link」は、入居者とケアスタッフとの笑顔を結んでいく仕組みになっています。

さらに、こんな使い方もあります。Aさんの介助をしている時に、転倒リスクの高いBさんが、青色から黄色に変化しました。ケアスタッフは、Aさんには、少し待ってもらい、すぐにBさんのもとへ駆けつけます。

気が早いBさんは、すでに上半身をベットから乗り出し、トイレに向かう準備をしているところでした。ケアスタッフは、Bさんのトイレ介助に間に合いました。これで、Bさんは「転倒」という痛い思いをしないで済みます。

“よかったね、Bさん。Aさんには、少し申し訳ないけれども・・・”。でも仕方がないことです。

つまり、「EGAO link」は、寝ている状態、起きている状態を見える化する為、入居者に対し、先手先手を打つことができます。つまり、入居者のリスクマネジメントができるという一面もあるのです。もちろん、万能ではありませんが・・・。

これも入居者の笑顔を結んでいく一例です。

検索機能が、かなり効果的です。

入居者が怪我をした場合、その写真を撮って送信をすると、入居者個人のケアカルテ(介護看護記録のこと)内に自動的に格納されます。そして、いつでもどこでもスマートフォンで、その写真を確認することができます。

例えば、Aさんの入浴介助時に足の怪我を発見、この怪我っていつから?という疑問が出現した場合、Aさんのケアカルテを検索すると、様々な情報や写真の中から「足の怪我」について関連する情報やデータをすぐに確認することができます。

「この機能のおかげで、介護は本当に楽になりました」。と天野さんは言います。

さらに、朝夕の申し送りの時間もかなり短くなったそうです。そして何より、天野さんは、介護記録の記入漏れがなくなったと強調します。

今までであれば、「この現象は介護記録に書く必要がある。事務所に戻ってから書かなければ」と思いながら、他の作業をして、結局、書くことを忘れ記録に残すことができないと言うことが、多々あったと言います。実に正直な話です。

紙で管理をしているほとんどの老人ホームでは、今もこの現象はたくさんあると思います。「EGAO link」では、いつでもどこでもスマートフォンから入力することができるので、“書こう、即入力”になっています。記入漏れは起こりません。

最後に一言。

もちろん、デジタル化導入には、デメリットもあります。

ケアスタッフの仕事も便利で楽になり、入居者のストレスも軽減できるデジタル化ではりますが、当然、デメリットもあります。それは、やはり、デジタル化についてくることができないケアスタッフは辞めていくという事実です。

デジタル的なことが苦手な年配のケアスタッフは、操作やルールを覚えることができず、返って不便になることもあります。もっというと、長年、紙で管理することに慣れ親しんできたベテランケアスタッフは、デジタル技術を受け入れること自体に、ハードルがあるはずです。

しかし、これは時代の要請です。一昔前のように、介護職員は、始終、汗をかき、ホーム内を走り回っていてこそ優秀な職員、という発想は捨てなければなりません。人がやる必要のあるところは徹底的に人がやり、そうでないところは、徹底的にデジタル技術で対応をしていくこと。ということなのです。

そういうと、次のような批判もあると思います。それは、デジタル化が進めば、介護現場では、熟練工などが不要になるのではないか!という点です。

いくら懸命に介護スキルを磨いたところで、すぐにデジタル技術に追い越されてしまう。であるなら、介護職員なんて誰がやっても同じだと。むしろ、デジタル化は介護職員から仕事を奪い、スキルも奪いとるものではないのかということです。

しかし、現実は逆だと思います。例えば、多くの生産工場では、オートメーション化が進み、その多くは、人ではなくコンピューターを搭載したロボットが製品を作っています。しかしです。そのロボットは、熟練工の持っている暗黙知を知見としコンピューターにインプットしているからこそ、良い製品が作れるはずです。

つまり、熟練工は必要であり、不要にはなりません。もし、100歩譲って不要になるというのであれば、それは、中途半端な知識や教養しか持たない人たちです。

デジタル化は、働き手がプロになり、利用者側は、高品質で低価格なサービスを受けることを可能にするものだと思います。

アズパートナーズ社が導入している「EGAO link」は、まだまだ、最終的な完成形には遠いのかもわかりません。今後、改良の余地もあるはずです。がしかし、この挑戦は、間違いなく介護の質を高め、介護職員には、介護の仕事の尊厳を自覚させ、最終的には、人生の持ち時間の少ない入居者や利用者に対し、最後まで笑顔でいられる時間を提供できるようにするはずです。

老人ホームのデジタル革命は、WIN(入居者や家族)、 WIN(現場職員)、WIN(企業)、WIN(社会)を4つのWINを目指すために必要な取り組みなのではないでしょうか?

以上

レポート作成:小嶋勝利

*「EGAO link」は、アズパートナーズの商標登録商品です。商品へのお問い合わせは、アズパートナーズ社へお願いします。

デジタル革命始動!老人ホームは、IT活用でどこまで進化できるのか!?(前編)

デジタル革命始動!老人ホームは、IT活用でどこまで進化できるのか!?(前編)

最近、時節柄、老人ホームのデジタル化が盛んです。多くの老人ホームで、アプリをはじめ、さまざまなIT技術を導入し、業務の軽減を図り、3K職場というイメージを払拭するべく、懸命な努力をしています。

特に、デジタル化は老人ホームにとって、入居者の満足度を向上させ、現場職員の業務軽減を実現、結果、配置人員を減らすことを可能にし、運営コストの削減にも寄与できるという、まさにWIN(入居者)WIN(介護職員)WIN(運営会社)を実現することを可能にしています。

ただし、今のところ、その多くは、机上の上での話になってしまいますが・・・。目指しているところは、間違っていないと思います。

そこで今回は、首都圏で介護付き有料老人ホームを22ホーム展開しているアズパートナーズ社(ホーム名:アズハイム)を訪問し、「EGAO link」(※クリックすると外部ページへ移動します)の取り組みを取材しました。

この取材を通して、老人ホームのデジタル革命についてレポートをしていきます。

現在、多くの介護事業者は、デジタル化、IT化を積極的に推進することにより、3K(きつい、汚い、危険)と言われる職場イメージを払拭、介護業務をスマートでクールな仕事に変貌させ、良い人材の獲得を目指しています。

ちなみに、介護事業における「サービスの質」とは、まさに「介護人材の質」を指します。制度ビジネスである介護保険事業者の場合、介護サービスそのもので自社のサービスを際立たせ、競合他社との差別化を図ることは論理的に無理があります。

理由は、介護保険法という“基本ルール”があり、これを逸脱すれば、いくら良いサービスだったとしても違法になるからです。しかし、そのルールを運用している“人材の品質”であれば、他社との差別化は可能になります。

多くの介護保険事業者は、競合他社との差別化を図り、競合他社より自社を優位にする為に、さらには、自社の優位性を長期間保持する為に、そのルールを執行する為に必要な優秀な人材を確保し、確保した優秀な人材をさらに磨き上げることで、「作業」である介護支援を、究極の「サービス」へ昇華させていくことを目指しています。

そして、そのためには「デジタル化」「IT化」の積極的な活用で、良い人材を確保し、良い人材を養成し、さらには良い人材の定着に向けた取り組みが重要になっています。

今回のレポートでは、アズパートナーズ社の「EGAO link」の取り組みを通して、質の高い介護人材の獲得、さらには、高いレベルで介護職員の質を安定させ、持続させていくことに挑戦している老人ホームの姿をレポートしていきます。

まず初めに、「EGAO link」の概要についてです。話は、アズパートナーズ社の事業推進部門の責任者である山本さんから説明を聞きました。

「EGAO link」とは何なのか?

ケアスタッフ(介護職員)の業務負担を軽減させ、介護職員が本来やらなければならない仕事、つまり、介護職員でなければできない仕事に専念することで、ホーム入居者の満足度の向上を目指します。

その為には、次の3つのことが、介護現場の課題であると整理し、そこに対しデジタル化で対抗することにしました。

① 介護記録の記入。

② 終日実施している定時巡視。

③ ナースコールへの対応。

この3つの業務に対し“デジタル技術”を活用し、業務改善を図ります。

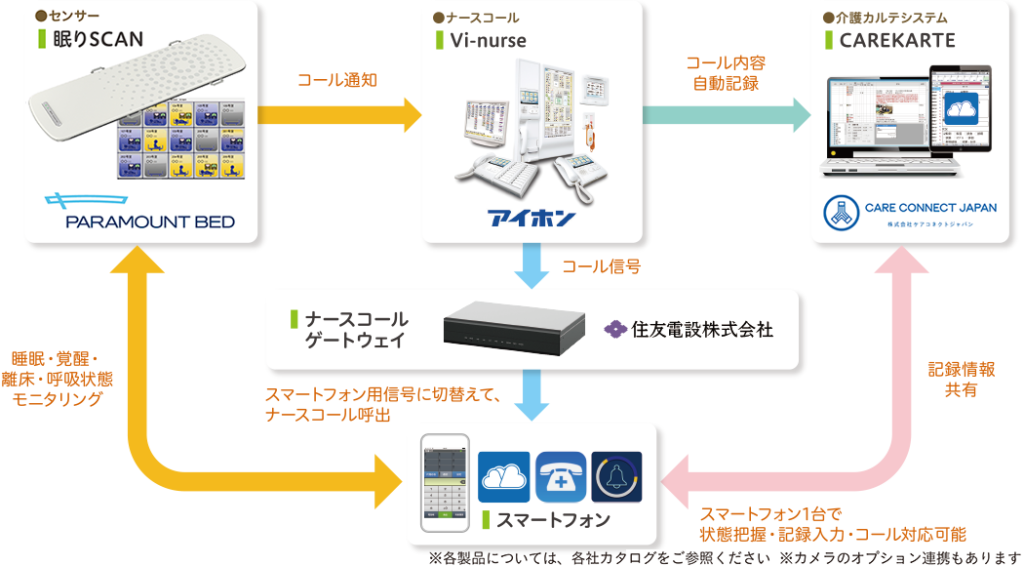

「EGAO link」の構成内容は以下の通りです。

① 見守りセンサーは、パナマウントベッド社の「眠りSCAN」を採用!

ベッド上における入居者の状態を4つの状態に区分して、スマートフォンの画面に表示させることができます。「寝ている」「横になっているが覚醒している」「端坐位で起きている」「離床している」の4つ。

また、この4つの状態は、アラート設定も可能です。アラート設定は、自動的にその時間も記録する為、今までのようにケアスタッフが介護記録に記入する必要はありません。したがって、“記入漏れ”という現象が無くなります。また、定期的な“巡視”もしません。

さらに、寝ている状態は、グラフにし、見えるようにできる為、それを医療機関や家族に情報提供することで“証拠のある介護支援”が可能になります。

さらにさらに、呼吸状態も見える化できる為、画像を確認し肺炎状態に近いと判断した場合は、速やかに受診をすることで早期に治療に入ることができ、結果「入院治療」が減っていくことになります。

② ナースコールは、アイホン社の「Vi-nurse」を採用!

双方向の情報(ナースコールがった時間)を自動的に記憶します。また、他の商品と連携がしやすいのもこの商品の特徴です。

③ 介護記録ソフトは、ケアコネクトジャパン社の「ケアカルテシステム」を採用!

入力に対し多用するキーワードを検証し、なるべくタップして選べる入力システムを採用しました。介護記録を紙に記入する必要がなくなり、入力はスマートフォンで、「いつでも」「どこでも」入力が可能になります。

さらに、写真も撮って個人別に自動的に保存することができるため、褥瘡の状態確認、治療手順の確認なども画像をケアスタッフなどで共有することができます。

④この3つのシステムを連携(Wi-Fi環境含む)させ、スマートフォンに飛ばすための装置として、住友電設社の「ゲートウエイ」システムを採用!病院などで広く採用されている同社のシステムは、高い信頼度があると判断しました。

この4つのベンターが開発した商品を組み合わせ、アズパートナーズ社が運営実績による効果検証をした「仕組み」のことを「EGAO link」と呼びます。つまり、この4つのベンダー以外の開発商品の場合、いくら機能が似ていたとしても「EGAO link」とは呼びません。ここは注意をするところです。

また、アズパートナーズ社には、3名の専門スタッフからなる「EGAO link導入サポートチーム」を組成しています。この3名の専従サポートチームが、導入前から導入後までの必要な期間、各ホームに訪問し、現場スタッフの支援をしています。

「EGAO link」導入の効果は如何。

① 介護記録の作成時間が短縮できました。今まで8時間かかっていた時間が、0.8時間に短縮できました。

② 定時巡視は、もちろん0時間に短縮できました。

③ ナースコールは、24時間あたり平均150回だったところ、平均50回に減少しました。

結論としては、ケアスタッフの1日の総労働時間の8%相当の時間が削減でき、3名の常勤換算職員の削減ができたと言います。

さらに、残業時間の削減、離職率の改善、新規採用にも好影響がでています。介護職員に優しいホームは、入居者にも家族にも、きっと優しいはずであるという評価を受けていることを実感していると山本さんは言っていました。

なお、一番大切なことは、短縮できた時間でケアスタッフを減らすだけではなく、ケアスタッフが本来のやるべき仕事を取り戻し、入居者満足度を上げていくことです。削減できた時間の一部を使って、入居者と関わる時間を増やすことで、次のようなことができるようになったと言います。

こまめなモニタリングができるようになり、提供しているサービスを常に最適化することができました。さらに、何よりも、根拠に基づく個別性の高いケアができるようになったことで、ケアスタッフにとっても、納得感があるサービスを入居者に対し、提供することができるようになったといいます。

多くのケースでは、手段の目的化が目立ちます。つまり、デジタル化を導入することが目的、IT技術を導入すること自体が目的となり、それで満足しています。

その理由は、導入して放置です。言い方を変えれば、導入した後のモニタリングとアセスメントがない為、手段が目的化し満足してしまう現象が出現します。

がしかし、EGAO linkの場合、最終目的に向かって、明確に取り組む強い意思を感じます。理由は、やはり専門のサポートチームの存在だと思います。

レポート作成:小嶋勝利

(後編へ続く)

*「EGAO link」は、アズパートナーズの商標登録商品です。商品へのお問い合わせは、アズパートナーズ社へお願いします。

老人ホームと生活保護

生活保護受給者と老人ホームの暮らし

老人ホームのお金の話

老人ホームに入居して生活を送るにはお金がかかります。一体どのぐらいの費用がかかるのでしょうか。老人ホームで生活するには、月々支払う月額費用というものがあります。家賃や管理費といった居住費のほかに食費などの基本料金、ティッシュペーパーや歯ブラシなどの日用品やおやつなどの嗜好品、さまざまな費用がかかります。また、介護に関しては介護度に応じた介護サービス費の自己負担額が必要です。ほかにも医療費やオムツなどの雑費も必要となってきます。

民間企業が運営する老人ホームなどは、そのホームを運営する運営会社が建築費用やホームが建っている地域の家賃相場、人件費などを試算して月々の基本料金を決めます。駅からアクセスしやすい環境や、周辺に公園などがあり環境のいい場所は当然土地の価格も高くなるため、月額の家賃も高く設定されます。入居の際には、その家賃を前払いする前払いプランなどもあり、数十万円から数千万円のお金が最初に必要になることもあります。

また、老人ホームには、介護保険法により入居定員に対する必要な介護職員・看護職員の配置数の基準が定められており、入居者3名に対しての常駐の総数が1名という「3対1」の人員配置基準というものがありますが、運営会社の方針でその基準を上回って介護職員・看護職員を多く配置させれば、その分の人件費が必要となります。その分の人件費は、月々の基本料金の中の管理費に含めたり、「上乗せ介護費用」という名目で月額基本料金に上乗せとなります。また食事にこだわっている有料老人ホームでは、食材費が高くなります。

それに対して、特別養護老人ホームなど公的な介護保険施設では料金形態が異なります。公的な介護保険施設では、入居する際に必要な入居一時金などは必要ありません。毎月必要となる料金は介護サービス費、居住費、食費、日常生活費となりますが、居住費と食費については、法令により入居者の世帯収入に応じて負担限度額が決められています。所得が少ない方でも施設を利用できるように費用の軽減処置が行われており、所得に応じて第1段階から第4段階の区分が適用されます。

特別養護老人ホームの4段階の人の属性の話

第1段階は、生活保護を受給している方や、世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受給している方です。

第2段階は、世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額と合計所得金額が80万円以下の方です。

第3段階は、世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額と合計所得金額が80万円以上の方です。

第4段階は、市区町村民税課税世帯の方です。

特別養護老人ホームは「従来型」と「ユニット型」と呼ばれる2つのタイプがあり、昔からある従来型は4人部屋などの多床室の居室が中心で、施設全体で介護を行います。ユニット型は、全て個室で10人程度を1つのユニット(集団)として少人数の介護を行います。そうしたタイプや居室によっての違いはありますが、上記でご説明した第1段階から第4段階に応じて居住費も定められており、低所得の方でも利用しやすいよう配慮がされています。

例えば、食費に関しても、基準金額は1日1,380円となりますが、第1段階の方は300円、第2段階は390円、第3段階では650円で済むという仕組みです。

このように民間企業が運営する有料老人ホームなどに比べて特別養護老人ホームなど公的な施設は低所得の方でも入居しやすいというメリットがあります。ただ、入居を希望したときに、すぐに入居できるわけではないというデメリットもあります。厳しい入居要件があり、入居を待つ待機者も非常に多く、地域によっては数百名とも言われています。

特別養護老人ホームの入居基準

まず、特別養護老人ホームへの入居要件は、

原則として

- 在宅生活が困難になった状況で要介護3以上、65歳以上の高齢者。

- 40〜64歳でも特定疾病が認められ要介護3の方となります。要介護1〜2の方も、特例により入居が認められる場合がありますが、単身世帯であったり、同居家族が高齢や病弱であることなどにより、介護の支援が期待できず、また地域における介護サービスや生活支援の供給が不十分であること、あるいは家族などによる深刻な虐待が疑われるなどの条件があります。

そのため、特別養護老人ホームへの入居を待つ間に民間の有料老人ホームを利用したいという方は大勢います。半年、1年、2年と民間の有料老人ホームで特別養護老人ホームを待機するのです。ただし、前述したように、民間の有料老人ホームの場合は、運営会社が定める月額基本料金を支払う必要があり、その費用に対して国や市区町村などの行政から補助はありません。あくまでもご本人や家族の収入などに合わせ、支払い能力に見合ったホームを選ぶということになります。

生活保護受給者の場合は

生活保護を受給している方はどうなるのでしょうか。介護が必要な状況であっても、すぐに要介護3とはなりません。公的な介護保険施設に入居できない場合、どうすればいいのでしょうか。どんなに大変な状況だとしても、民間の有料老人ホームに入居することは不可能なのでしょうか。

決してそんなことはありません。民間企業が運営する有料老人ホームでも、家賃などを比較的安く抑えた低所得者向けのホームや、生活保護の方を受け入れてくれるホームがあります。もちろん、数は非常に限られています。場所も、電車バスなどの交通の便が悪いこともあります。当然、入居要件というものもありますので、必ずどんな方でも入居させてくれるというわけでもありません。

入居要件は、公的な介護保険施設のように一律ではなく、各運営会社の方針により定められていますが、一般的には65歳以上で要介護1以上の方という要件が多いです。あくまでも、運営会社が定める要件を満たしている方が入居対象となりますが、その要件を満たしてさえいれば、特別養護老人ホームとは違い、基本的には申し込みをした順番で入居ができます。空室があればすぐに入居することもできます。

まず、生活保護受給者の場合は、介護サービスの費用については自治体から老人ホーム側に直接支払われます。入居されるご本人が直接支払うということはありません。ただ、家賃は生活保護の住宅扶助で定められた上限額内であること、他の食費など生活費は生活扶助と年金収入を合わせてやりくりすることになりますので、そうした対応をしてくれるホームを探す必要があります。

生活保護の住宅扶助や生活扶助の上限額は、居住地の市区町村によっても異なります。そのため、元の居住地から上限額が高くなる市区町村のホームへは移り住むことができない場合もあります。例えば、子供が親の生活を心配して近くに呼び寄せたいと考えても、親の居住地より子供の居住地の住宅扶助の上限額が高くなる場合、生活保護を支給している市区町村から認められないことがあります。市区町村によって、民間の有料老人ホームへの入居に対しての考え方にも違いがありますので、まずは生活保護受給担当のケースワーカーに相談をしてみましょう。

インターネットなどで老人ホームを検索して、探す方もいらっしゃいますが、間違った情報であることも多いです。私のご相談者様にも、インターネットでご自宅の近くの有料老人ホームが生活保護の方の受入れをしていると、見たので問い合わせをしたところ、生活保護の方の受入れはしていませんと、冷たく言われてしまい、とても困ってご相談に来られた方がいらっしゃいます。

前述した入居要件は、1つの老人ホームに対して生活保護受給者の受け入れ人数に制限がある場合や、そのホームの抱える事情によって変わることがあります。また、入居を希望するご本人の希望やご状態によって合う、合わないといった問題も当然あります。

まずは老人ホーム紹介センターに相談することが一番の近道になるかもしれません。お気軽にご相談ください。

みんかい首都圏相談室 室長代理 入江 佳代

高級老人ホームって何が違うの?

東京都だけでも民間が運営している老人ホームは1,300件以上もあり、老人ホームの種類や費用によって、そのサービスは多種多様です。今回は「高級」と言われる有料老人ホームが一般の有料老人ホームと何が違うのかを、様々な角度からお伝えいたします。有料老人ホームによって、取り組みは様々となりますので、すべての「高級」有料老人ホームが、今回ご紹介する取り組みを行っているわけではありませんので、ご了承下さいませ。

設備について

一番わかりやすい特徴になるかと思います。入居される方に有料老人ホームとなるべく感じさせないように、ホテルのような内装の高級老人ホームが多いです。最近の傾向は重厚感のある造りより、カジュアルホテルのようなシックやポップな内装のところも増えてきています。

例えば、入り口が吹き抜けになっていたり、グランドピアノが置いてあったり、カウンターバーがあったりと有料老人ホームの工夫がここでみられます。開設から20年近く経っている有料老人ホームは、重厚感のある造りのところが多く、ご入居をご検討の世代の方からは落ち着くという意見もございます。

お部屋の設備も介護付有料老人ホームは18㎡が基準の広さですが、20㎡と広めだったり、更に広い部屋も用意していてミニキッチンや浴室も付いている有料老人ホームもあります。また最近ではIT技術も取り入れている有料老人ホームもあり、心拍数や脈拍数、睡眠状態も把握できるベッドに敷くマットが代表的なものと言えます。

私が驚いた変わった設備ですと、洗面台が縦に自動で動かせる(立って移動できた方が車椅子を必要とすることになっても状態に合わせて高さを調節できる)設備や居室内にリフト(ベルトを着けて上部から吊ってサポートするもの)が付いていた設備です。また、プールやスポーツジムのような設備があるところもございます。

コンシェルジュの配置

生活に関して相談を承るスタッフです。設備にも関係がありますが、一般の有料老人ホームはエントランスに事務所が見えるように設置されている所がほとんどですが、コンシェルジュを配置している有料老人ホームはカウンターの奥に事務所があるところが多く、ここも有料老人ホームと感じさせない工夫のポイントかと思います。

食事について

高級でも一般的な有料老人ホームでも、業務委託をしている業者が施設内で一から調理しているところが多いです。ただ、高級有料老人ホームはホテルで修業を積んだ方を料理長に据えたり、監修をお願いしていたりします。通常の食事では、和食と洋食や複数のメニューから選択できるところもあります。家庭料理が提供されることが多いですが、器が陶器で柄が細部まであったりと高級感のある盛り付けだったりもします。イベントの食事ではフルコースの料理が出ることもあります。これは、ご入居前も楽しまれていたであろう外食を想定したサービスです。なるべくご入居前と変わらない生活を送ってほしいという有料老人ホームの考えでもあります。

医療について

介護付有料老人ホームは、日中帯(9:00~18:00)に看護師が常駐している事が条件になります。高級有料老人ホームは、夜間も含めて24時間体制で看護師を常駐しているところが多いです。有料老人ホームの看護師は健康管理や慢性的な医療措置が必要な方の対応を行う為にいます。必要かどうかよりは、安心感を得られるためと思った方が良いかもしれません。

人員体制について

介護付有料老人ホームの人員配置は3:1(常勤換算として要介護以上の入居者様3名に対して介護・看護を行うスタッフが1名)が条件になります。高級有料老人ホームは、ほとんどがこの3:1の最低限の人員配置よりスタッフを多く配置していて、1.5:1~2.5:1の割合で配置をしております。一般の有料老人ホームですと、介護士が清掃も行うところが多いですが、高級有料老人ホームは、清掃も専任のスタッフに任せて、上記の人員配置に含めないところもあります。では、介護・看護に関わるスタッフが多いと何が良いのかという点を少し説明いたします。

3:1という人員配置は厚生労働省が日常生活の介護のケアをする人数として対応できると判断した数字です。そのため、スタッフは介護・看護以外の時間が割けない事もあります。人員配置が多いと介護・看護に携わる人員が多いので、余裕が生まれます。その余裕ができた時間で入居様の話をゆっくり聞くことができたり、レクリエーションやイベントに力を入れることが可能です。

リハビリについて

高級老人ホームの半数以上がリハビリにも力を入れています。機能訓練指導員を複数名常駐していたり、有名なリハビリテーション病院と提携していたりと様々な工夫がみられます。その方によって、必要な回数やリハビリの種類は異なるので、機能訓練指導員と相談のうえで最適なリハビリを提供しております。

レクリエーションについて

レクリエーションと聞くと、入居者様みんなで歌をうたったり、体操したりを思い浮かべる方が多いかと思います。そういった事も行いますが、高級有料老人ホームでは趣味活動を活かしたレクリエーションが多いです。外部講師を招いてフラワーアレンジメントや俳句、陶芸等のカルチャースクールのようなものを行っている有料老人ホームもあります。また、音楽家(オペラ歌手やピアニスト)を招いてコンサートをしたりと、ホームにいながらにして本格的な音楽を楽しめるイベントもあります。

その他のサービスについて

人員配置が高いからこそ、今まで挙げた特徴のほかに下記のような取り組みを行っているホームもあります。

病院への通院送迎と付添

基本的には訪問診療で日々の体調管理等は行いますが、検査が必要な症状で通院がどうしても必要な場合があります。そのような時は、ご家族様に車を出してもらったり、自費で介護タクシーを用意して頂くことが殆どです。ただ、高級有料老人ホームは別途費用が発生することはありますが、通院の送迎や付添がホームのスタッフで対応できることが多いです。普段の様子を見ているスタッフ(病院に付添いの際は看護師が付き添う場合は多い)が先生に説明することでより正確な診断が下せることもメリットの一つです。

個人で利用できる特別な時間

高級有料老人ホームの一部では、月に1時間~数時間を自由に利用できるサービスもあります。スタッフ一人を独占できる時間です。ゆっくり話を聞いてもらう、自宅に一緒に行く、歌舞伎や買い物や好きなものに付き合ってもらう等、様々な使い方ができます。例えば、大好きな買い物に行くために、日頃のリハビリを頑張れたりと、生活全般で良い刺激を生み出すきっかけになることもあります。

高級老人ホームと言っても様々な取り組みを行っています。ご自身や大切なご家族が今まで何を楽しみにされていたのか、どういった生活を送りたいのかで選ぶ有料老人ホームも変わってまいります。食事がお好きな方でしたら、先述した時にはフルコースも楽しめるホームが良いと思います。ゴルフ好きの方でしたら、リハビリを行い特別な時間にグリーンに出る事も夢ではありません。

私たち紹介センターの相談員が、しっかりとご要望を伺わせて、ご希望に一番添える有料老人ホームを紹介いたします。是非、こんな事できないよねと思わずにご相談下さいませ。

首都圏入居相談員室長代理 渡邉 智美

特別養護老人ホームについて

特別養護老人ホームについて

在宅での介護が難しい状況になった場合、介護施設への入居が選択肢の1つに上がってくるかと思いますが、我々みんかいがご紹介しているのは民間施設の有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅になります。

今回は、民間施設ではなく社会福祉法人や医療法人が運営し、地方自治体が管轄の特別養護老人ホーム(特養)について深堀りしていきたいと思います。

特別養護老人ホームとは

特別養護老人ホームという名前で知られていますが、これは老人福祉法での名称で、介護保険法では『介護老人福祉施設』と言います。在宅での介護が困難になった要介護の高齢者を受け入れ、食事・排泄・入浴などの日常生活のお手伝いから健康管理、機能訓練などのサービスを提供しています。

公的な施設ですので、有料老人ホームと比べて入居費用が安価です。長期の入居が可能で看取りの対応もしていることから、入居を希望する方が多くいらっしゃいます。

私たちのところにご相談にいらっしゃるお客様の中にも、特別養護老人ホームへの入居を希望される方が多いです。

サービスの内容について

特別養護老人ホームのサービスの内容ですが、都道府県知事などが定めた『特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準』によって決められています。以下の通りです。

・日常生活の介護(食事・排泄・入浴などの介助、病院への付き添い、健康管理)

・緊急対応、安否確認

・生活支援(洗濯や買い物など)

・レクリエーション、アクティビティ(体操など、リハビリにつながるもの、季節行事)

・看取り(本人が望む最期に向けたターミナルケア、家族の同意に基づく看取り)

特別養護老人ホームの居室について

特別養護老人ホームの居室の種類は、いくつか種類があります。

・ユニット型個室(個室 +共同生活室)

・ユニット型個室的多床室(個室的多床室 +共同生活室)

・従来型個室(個室)

・多床室(準ユニットケア加算)(プライバシーに配慮した個室的な しつらえ +共同生活室)

・多床室(4人部屋)

ユニット型個室は、1室1ベッドの居室タイプです。ユニットとは、ダイニングやキッチン、トイレなどを共有して共同生活を送る10人以下のグループを指します。1ユニットごとに専任の介護職がつく仕組みで、近年はこのユニット型の特別養護老人ホームが増えてきています。多床室は、1室に複数のベッドが配置されているタイプです。

費用について

特別養護老人ホームを利用する際の月額費用は、施設サービス費のほか、居住費・食費・日常生活費(医療費・理美容代・被服代など)がかかります。ただし、クリーニングを必要としない私物の洗濯や、おむつ代(尿取りパッドなども含む)は施設の負担となります。

厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」によりますと、目安として要介護5の利用者の場合、多床室で約10万円、ユニット型個室で約13万円程です。

有料老人ホームなどへの入居が困難な低所得者や生活保護受給者でも入居ができるように、利用者の負担が軽くなる軽減制度が設けられていたり、個人の収入や年金額に応じて負担が軽くなる特定入所者介護サービス費という制度が存在します。

有料老人ホームと比べて、費用面で利用しやすいというところから、申込者が多く、地域によっては待機者が300人を超えるところも多々あります。介護が必要な状態で、待機者300人となるとすぐに入居することは現実的ではないため、特別養護老人ホームに申し込みをしつつ、順番が回ってくるまでの間は有料老人ホームを利用するお客様も多いです。

入居の基準と条件

特別養護老人ホームの基本的な入居条件は、原則として65歳以上の要介護3以上の高齢者、または要介護1や2で認知症や家族の支援が期待できないといったような、特例入所の要件に該当する方を対象としています。また、地域密着型施設ですので、特別養護老人ホームのある住所地に住民票がある方が優先となります。他にも施設ごとに基準や条件があり、自立した生活が困難な状態にあること、身寄りがないなど、介護者が身近にいないことなどが重視されます。

看護職員の24時間配置は義務付けられておらず、医師も常勤していない為、常時医療的なケアが必要な方は施設によっては断られる場合があります。こちらに関しては有料老人ホームでも同様ですが、有料老人ホームは運営会社によって24時間看護師を配置していたり、クリニックが併設されているなどして、医療的なケアが必要な方も受け入れている施設もあります。

メリット・デメリットについて

最大のメリットは、民間の施設に比べて格段に安価であることです。入居一時金も必要ないので、自己負担額をかなり抑えることができます。

デメリットとしては、待機者が多く入居まで数年待ちというケースが珍しくないことです。2015年の制度改正で、原則として要介護3以上の方でなければ新規申し込みができないようになりましたが、それでも待機者は多いままというのが現状です。

みんかいでは、公的施設である特別養護老人ホームのご紹介は出来ませんが、民間の施設との違いや、特別養護老人ホームの入居条件、メリット・デメリットなども必要に応じて説明させていただきます。将来の施設選びの際にぜひお役立てください。

首都圏相談室室長 村上理絵